이재명 정부의 첫 ‘부동산 공급대책’(9·7 대책)이 이달 베일을 벗었다. LH(한국토지주택공사)의 직접 시행 확대 등 카드를 통해 2030년까지 매년 수도권 착공 물량을 11만 가구가량 더 늘리겠다는 게 골자다. 수도권 주택담보대출 한도 6억원 제한 등 고강도 가계부채 관리방안(6·27 대책) 이후에도 서울 아파트값은 계속 올랐다. 정부가 이번에 공급 확대 시그널을 보내 가격 상승세가 한풀 꺾일지 주목된다.

‘공급 부족’에 대한 시장의 우려를 잠재울 수 있을지는 좀 더 지켜봐야 한다는 평가도 나온다. 공사비와 인건비 상승 등 경제 여건이 녹록지 않은 데다 주택 공급의 ‘키’는 민간이 쥐고 있지만 9·7 대책은 공공의 역할 확대에 방점이 찍혀 있기 때문이다. 공공주택 분양을 기다리던 수요자라면 기회가 훨씬 더 넓어지게 됐다는 평가가 나온다.

◇ 매년 11만 가구씩 더 늘린다

10일 업계에 따르면 2030년까지 수도권에서 135만 가구의 신규 주택을 착공하겠다는 게 9·7 대책의 핵심이다. 국토교통부에 따르면 2022~2024년 연평균 수도권 착공 물량은 15만8000가구였다. 내년부터 2030년까진 매년 평균 27만 가구씩 첫 삽을 뜨게 하겠다는 게 정부의 목표다. 매년 11만2000가구씩 순증하는 셈이다.

공공택지 물량을 대폭 늘리는 내용이 포함됐다. 정부는 LH가 주택용지를 민간에 매각하는 게 아니라 직접 시행해 공급 속도를 높이도록 했다. 또 LH가 소유한 상업·공공용지 등 비주택 용지를 활용해 1만5000가구 이상을 선보인다. 사업 기간도 단축한다. 인허가 절차를 간소화하고 보상 조사·협의 기간을 단축해 전체 사업 기간을 2년 이상 당기기로 했다. 이를 통해 2030년까지 수도권에서 4만6000가구가 조기 착공할 수 있을 전망이다.

도심 내 유휴 시설이나 부지 등도 전면 재정비한다. 서울의 노후 영구임대 등을 재건축해 2만3000가구를 착공한다. 수도권의 준공 30년 이상 장기임대주택은 현재 8만6000가구인데, 10년 후 16만9000가구로 늘어난다. 노후 공공청사, 국유지, 미사용 학교용지, 폐교 부지 등에도 주택을 짓는다. 도봉구 성대야구장, 송파구 위례업무용지, 서초구 한국교육개발원 부지 등 유휴부지에서도 주택 사업을 펼친다.

재건축·재개발 사업도 활성화한다. 기본계획과 정비계획 수립 절차를 동시에 진행하고, 조합 설립을 위한 행정절차를 개선하는 등의 방식으로 정비사업 기간을 최대 3년 단축한다. 공모 방식으로 진행 중인 1기 신도시 재건축 사업에 주민제안 방식을 전면 도입하고, 물량 확대를 추진한다. 이주와 ‘상가 쪼개기’ 등 문제를 선제적으로 조치해 1기 신도시에서 2030년까지 6만3000가구를 착공한다. 공공 도심복합사업과 소규모주택정비사업 활성화 대책도 담겼다.

◇ 과천·군포·남양주서 공공분양

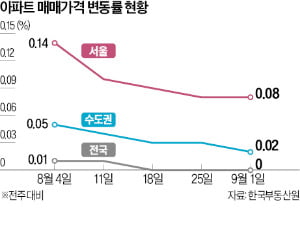

정부가 6·29 대책을 내놓은 이후 서울 아파트값 상승세가 둔화했다. 하지만 시장에선 대출과 세금 규제 같은 수요 억제책의 ‘약발’은 일시적이라는 지적이 나온다. 결국 시장의 공급 부족 우려를 불식하는 게 중요하다는 얘기다. 이번 9·7 대책에 그린벨트(개발제한구역) 해제나 신규 택지지구 지정 등 ‘한 방’은 담기지 않았다. 하지만 정부가 조속히 시행할 수 있는 방안들을 다방면으로 잘 제시했다는 평가도 나온다. 업계 관계자는 “언제 이뤄질지 모를 공급계획을 발표하는 것보다 당장 수요자가 체감하는 공급 증대를 끌어내는 게 중요하다”며 “공급 기준을 인허가가 아니라 착공으로 정한 것도 정부가 방향을 잘 잡았다는 걸 보여준다”고 말했다. 9·7 대책이 제대로 시행되는지 등을 지켜보기 위해 매수 수요가 관망세로 접어들 수 있다. 무엇보다 정부가 공공을 공급 주체로 제시한 만큼 공공 물량을 기다리던 청년과 신혼부부 등에겐 9·7 대책이 기회가 될 수 있다. 관심 있는 지역의 분양 일정을 잘 확인하는 게 필요하다.

국토부에 따르면 올해 4분기 수도권 공공택지에서 5000여 가구가 분양을 앞두고 있다. 남양주왕숙(900가구), 남양주진접2(470가구), 구리갈매역세권(560가구), 김포고촌2(210가구), 과천주암(930가구), 군포대야미(1000가구), 서울 마곡(380가구) 등이 출격을 준비 중이다. 내년엔 3기 신도시 5200가구를 포함해 수도권 택지에서 총 2만7000가구가 나온다. 남양주왕숙2(1490가구), 고양창릉(1600가구), 인천계양(1300가구), 인천 검암역세권(1200가구), 시흥거모(1000가구), 서울 고덕강일(1300가구) 등 지역 물량이 1000가구 이상으로 많은 편이다.

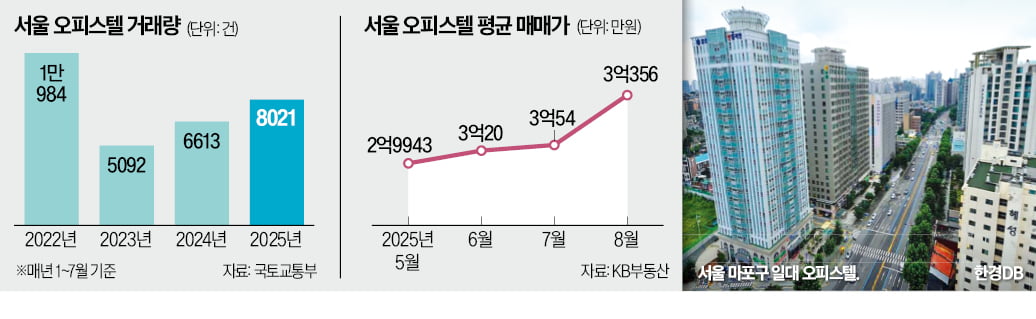

매매가 아닌 전·월세 수요자에게는 어떤 영향이 미칠까. 정부는 신축 매입을 통해 단기 공급 효과가 큰 오피스텔과 도시형생활주택 등을 늘리기로 했다. 또 주택도시기금의 비아파트 건설자금 사업자대출 금리를 내리고, 대출한도를 2000만원 상향할 예정이다. 전세사기 사태 이후 공급이 줄고 있는 비아파트 시장이 다시 커지면 서민의 주거 안전망이 강화될 수 있다. 국토부는 기금출자 지원을 통해 수도권 공공지원 민간임대 공급을 확대할 예정이다. 2030년까지 2만1000가구가 착공에 들어갈 전망이다.

9·7 대책에 수요 억제 관련 부분이 일부 포함된 게 눈에 띈다. 강남3구 등 규제지역 내 주담대 담보인정비율(LTV)이 50%에서 40%로 강화된다. 수도권·규제지역 내 주택을 담보로 하는 주택매매·임대사업자 대출은 아예 제한된다. 1주택자의 전세대출 한도는 2억원으로 일원화된다. 강남권과 다주택자 등에 대한 억제 기조는 유지한다는 의지로 풀이된다.

이인혁 기자 twopeople@hankyung.com

6 hours ago

1

6 hours ago

1

![[단독] “토지 보상에만 20조 필요한데”...3기 신도시 속도낸다는 LH, 돈은 어디서?](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/10/news-p.v1.20250622.510f2ed8d4914f668ea343c1d6fbcfda_R.jpg)

![[단독] “공공택지 알박기, 앞으론 과태료 폭탄 날린다”...3기 신도시 조성 속도전](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/10/news-p.v1.20240820.9c4d2d548c1b40478273facfb61bf5a9_R.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

English (US) ·

English (US) ·