눈의 묵시록

송종찬

갈 데까지 간 사랑은 아름답다

잔해가 없다

그곳이 하늘 끝이라도

사막의 한가운데라도

끝끝내 돌아와

가장 낮은 곳에서 점자처럼 빛난다

눈이 따스한 것은

모든 것을 다 태웠기 때문

눈이 빛나는 것은

모든 것을 다 내려놓았기 때문

촛불을 켜고

눈의 점자를 읽는 밤

눈이 내리는 날에는 연애도

전쟁도 멈춰야 한다

상점도 공장도 문을 닫고

신의 음성에 귀 기울여야 한다

성체를 받듯 두 눈을 감고

혀를 내밀어보면

뼛속까지 드러나는 과거

갈 데까지 간 사랑은

흔적이 없다

--------------------------------------

![한여름에 ‘눈의 묵시록’을 읽는 까닭 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.41016468.1.jpg)

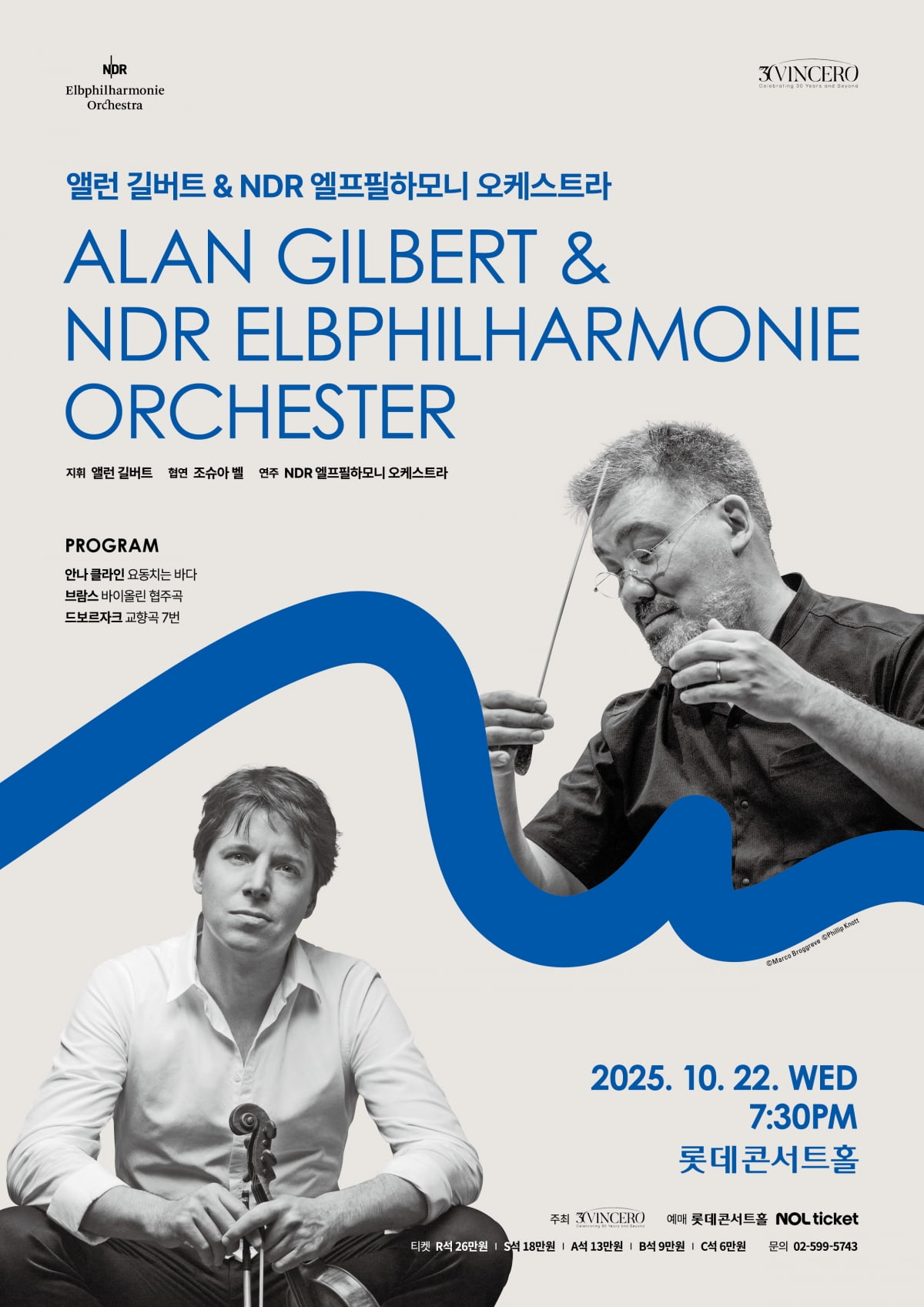

사랑과 인생의 극점을 보여주는 한 편의 묵상록! 이 시는 송종찬 시인의 세 번째 시집 <첫눈은 혁명처럼>(2017)에 실려 있습니다. 이 시집을 펴내기 전에 시인은 ‘눈의 제국’ 러시아에서 4년 넘게 체류했습니다. 그 특별한 시간과 공간이 이렇게 빛나는 시를 탄생시켰군요.

대학에서 러시아문학을 전공하고 포스코에 입사한 시인은 2011년 러시아 천연자원 개발 프로젝트에 자원해 모스크바로 떠났습니다. 직함이 ‘포스코 러시아 법인장’이었으니 어깨가 무겁고 임무 또한 막중했습니다. 철광석과 석탄 등 질 좋은 철강 원료를 현지에서 값싸게 사들이고 포스코의 고급 철강 제품을 러시아에 판매하는 일이 주된 업무였습니다.

연해주의 하산과 북한의 나진 선봉을 연결하는 남·북·러 물류 협력사업 ‘나진~하산 프로젝트’까지 맡았지요. 그 덕분에 시베리아 원료가 나진항을 거쳐 포항으로 들어오고, 우리 제품을 포항에서 북한, 러시아로 보내는 유라시아 대륙 물류의 첫걸음을 뗄 수 있었습니다.

이렇게 중후장대한 일을 해내는 틈틈이 그는 광활한 러시아의 눈밭을 누비고 다녔습니다. ‘시인의 말’에 쓴 것처럼 ‘수식어가 어설퍼지는 시베리아 벌판에서’ 밤새 ‘먼 눈발들이 다가와 지우고 또 지운’ ‘설원의 발자국 같은’ 시를 쓰고 또 썼습니다.

그 결과 러시아 외국문학도서관 부설 루도미노출판사에서 러시아어 시집 <시베리아를 건너는 밤(Транссибирские Ночи)>을 출간했고, 러시아 루스키미르재단의 초청작가로 선정됐습니다. 러시아 사람들은 ‘일 잘하고 시도 잘 쓰는’ 한국 법인장에게 매료됐습니다. 포스코의 위상과 신뢰도도 덩달아 높아졌습니다.

이런 과정에서 탄생한 시 중의 한 편이 ‘눈의 묵시록’입니다. ‘눈’이라는 자연의 상징을 통해 사랑과 구원, 정화와 절대 고요의 순간을 담아낸 작품이지요. 시인은 눈을 매개로 하여 모든 것을 불태운 이후의 침묵과 빛, 인간 존재의 마지막 ‘자취 없음’까지 일깨웁니다.

첫 구절 “갈 데까지 간 사랑은 아름답다/ 잔해가 없다”에 이 시의 진미가 함축돼 있습니다. 사랑은 흔적을 남기는 것이 아니고, 완전히 승화함으로써 잔해조차 남기지 않는 초월적 상태에 도달해야 가장 아름답다는 것입니다. 불꽃이 타오르고 난 자리에 남은 정적, 무(無), 순결한 백지처럼 말이지요.

“눈이 따스한 것은/ 모든 것을 다 태웠기 때문”, “눈이 빛나는 것은/ 모든 것을 다 내려놓았기 때문”이라는 역설적 진술도 매력적입니다. 차가운 눈을 따스하다고 느끼는 감각의 반전이 “모든 것을 다 내려놓았기 때문”에 닿는 정화와 구원의 차원으로 연결되는군요. 눈이 녹으면 물이 되고, 그 물이 가장 낮은 곳에서 다 마르면 마침내 잔해도 흔적도 없어집니다.

그런 관점에서 보면 “촛불을 켜고/ 눈의 점자를 읽는 밤”이라는 문장이 한층 깊이 있게 다가옵니다. 육신의 시각이 차단되고 모든 윤곽의 선이 지워질 때 우리는 감각으로 그것을 읽습니다. 시인이 눈 내리는 밤에 오직 손끝과 내면의 촉수로 진리를 더듬는 것과 같지요.

이럴 땐 시인의 제언처럼 “연애도/ 전쟁도 멈춰야” 하고, “상점도 공장도 문을 닫고/ 신의 음성에 귀 기울여야” 합니다. 이 대목에서 시인은 눈을 ‘성체’에 비유하고, 눈이 하늘로부터 내려오는 신의 메시지, 혹은 은총이라는 것을 암시합니다. 동시에 사랑이라는 치열한 인간의 감정을 신성의 영역으로 승화시킵니다.

진실로 “갈 데까지 간 사랑”이어야 ‘흔적 없음’의 경지에 도달할 수 있습니다. 흔적이란 욕망이고, 미련이고, 아쉬움이므로 완전한 비움과 순정한 연소의 단계야말로 사랑의 최고점이라고 시인은 말합니다. 그것이 곧 정련된 눈의 결정체이자 제목에 담긴 ‘묵시록’의 참뜻이지요.

“신의 음성”은 어떻게 들을 수 있을까요? 시인은 러시아 기행문의 한 자락에서 이런 얘기를 들려줍니다. 어느 일요일 아침, 정교회 성당에서 예수님 형상이 그려진 돔 아래 미사포를 쓴 네 여인이 단성으로 성가를 부르고 있었는데 그 노래가 “나무 바닥을 울리고 둥근 돔을 타고 하늘 높이 올라가는 듯했다”고 합니다. 반주도 화성도 없었지만 지상의 어떤 하모니보다 아름답고 투명했다고 말입니다.

“러시아의 대부분 음악이 하강음계를 쓰면서 비극적인 아름다움을 전달하는 데 비해 성가는 상승음계를 쓰면서도 성스러웠다. 그 음악은 기도였다. 죄 많은 인간을 용서해달라는 참회였고, 어둠을 밝히는 빛이었다. 성가를 듣고 나오니 마음과 귀가 열리는 듯했다. 여태껏 들리지 않던 살얼음이 풀리는 소리, 전나무의 바늘잎을 적시던 가랑비 소리가 들렸다. 여인의 두 볼을 스쳐 지나가는 바람 소리, 얼음장을 뚫고 나오는 새싹의 움트는 소리가 들렸다. 음악이 아니라 대륙에 숨겨진 침묵의 소리를 마음으로 듣게 된 것이다.”

이런 자세로 “신의 음성”에 귀를 기울이면 “대륙에 숨겨진 침묵의 소리”도 들립니다. 그런 날엔 우리가 남몰래 참아 온 울음이나 “마룻바닥에 울리는 통성기도” 소리까지 신에게 닿을 수 있겠지요?

세상이 어두울수록 “촛불을 켜고/ 눈의 점자를 읽는 밤”은 더 빛납니다. 전쟁과 기아와 폭염의 한가운데에서 가장 성스러운 자세로 “성체를 받듯 두 눈을 감고” ‘눈의 묵시록’을 새겨읽는 까닭도 신께서는 아시겠지요.

‘눈’이 나오는 송종찬 시인의 또 다른 시 한 편을 첨부합니다.

울컥

겨울나무가 얼어 죽지 않으려면

울컥하는 것이 있어야겠다

마룻바닥에 울리는 통성기도나

남몰래 흘리는 눈물 같은 것들이

뿌리에서 가지 끝까지 밀고 올라야겠다

눈과 눈이 고사리손을 마주잡고

빈 들을 건너가는 겨울밤을 나려면

울컥하는 것들이 있어야겠다

다시 볼 수 없는 북방의 여인이나

갈 수 없는 설움들이 목울대까지 차올라

얼굴에는 신열이 올라야겠다

빈 겨울들에는 바람이 들이치고

쓰러지는 겨울나무들이여

■ 고두현 시인 : 1993년 중앙일보 신춘문예 당선. 시집 『늦게 온 소포』, 『물미해안에서 보내는 편지』, 『달의 뒷면을 보다』, 『오래된 길이 돌아서서 나를 바라볼 때』 등 출간. 김달진문학상, 유심작품상 등 수상.

10 hours ago

2

10 hours ago

2

![[책]오페라와 역사, 그 속에 인문학이 있다](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25070400353.jpg)

![[속보]李대통령, G7 참석차 내일 출국…“주요국 정상과 양자회담 조율”](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/15/131807427.2.jpg)

English (US) ·

English (US) ·