2018년 뉴욕 구겐하임 미술관에서 스웨덴 출신 화가의 전시가 열렸습니다. 여성 추상미술 작가였는데 관람객이 60만 명을 돌파했죠. 미술관 설립 이래 최다 관람이었습니다. 뉴욕타임즈는 해당 전시를 리뷰하며 이렇게 제목을 달았습니다. ‘Hilma, who?’ (힐마, 누구라고?)

20세기 미술사를 새로 쓰게 만든 힐마 아프 클린트(Hilma Af Klint, 1862~1944)는 이렇게 우리에게 알려졌습니다. 추상미술은 남성 작가들의 전유물이고, 그 시초는 칸딘스키나 말레비치로 정의되는 미술사는 클린트로 인해 다시 쓰였습니다. 클린트는 칸딘스키가 최초의 추상을 그렸다고 주장하는 1911년보다 5년 빠른 1906년에 ‘원시적 혼돈’이라는 첫 추상화 작품을 완성했습니다. 당시 미술계의 중심이었던 프랑스 파리가 아닌 스웨덴에서, 그것도 심지어 여성 작가였다는 점 때문에 100년 넘는 세월 동안 제대로 평가받지 못했던 것이죠.

▶▶[관련 뉴스] 100년 봉인됐던 세기의 화가, 구겐하임 60만명 모은 '클린트' 누구?

구겐하임 이후 파리 퐁피두센터, 영국 런던 테이트모던에서 차례로 클린트를 소개했고, 현재는 일본에서 관객들과 만나고 있습니다. 7월에는 한국 부산의 현대미술관에서 국내 관객과도 만날 예정입니다. 그에 앞서 뉴욕 현대미술관(MoMA)에서는 지난 5월부터 클린트 추상의 근원을 살펴볼 수 있는 작업을 선보이고 있습니다.

눈에 보이지 않는다고 존재하지 않을까

일반적으로 ‘추상회화’라고 하면 구체적인 사물의 형태를 따르는 것이 아닌, 색, 색면, 형태로 그려진 그림을 말합니다. 감정이나 음악처럼 형태를 지니지 않은 것을 시각적으로 표현하기도 하죠. 형태와 그것을 그린 결과물의 필연적 연계성이 없는 것입니다. 때문에 같은 주제라고 할지라도 작가마다 전혀 다른 작품으로 표출됩니다. 그래서 어렵게 느껴지기도 하는데, 오히려 칸딘스키는 추상에 대해 작가의 ‘내적 필요성’(inner necessity)을 표현하고 보편적 인간 감정과 생각을 전달하는 이상적 시각 방식이라고 강조하기도 했습니다. 아이러니하죠?

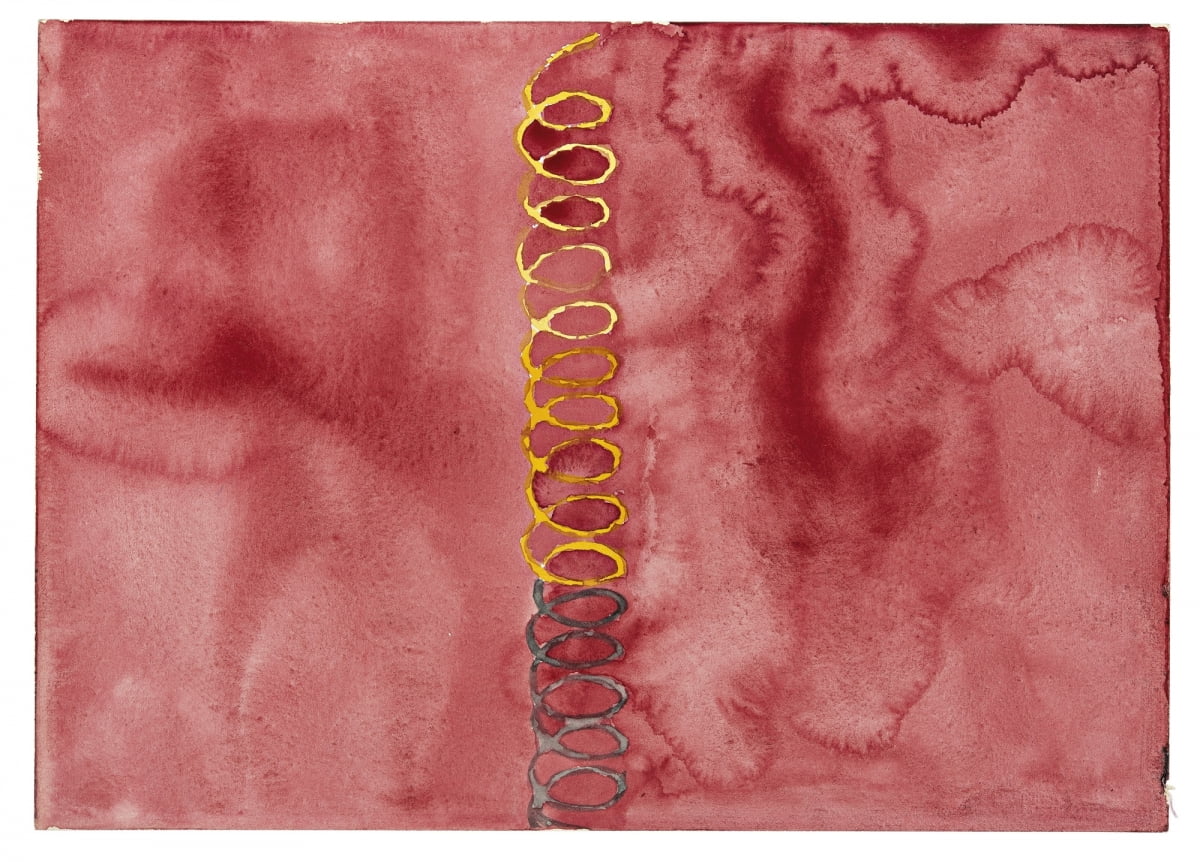

클린트의 추상은 이와는 약간 다릅니다. 형태 이면에 존재하는 보편적 정의나 세계를 작동하는 근원적 힘 혹은 진리를 시각적으로 표현하고자 했죠. 오히려 수학자들이 평생을 바쳐 시공을 초월하는 불변의 수학 공식을 찾듯이, 클린트의 그림도 그러했던 셈입니다. 때문에 그의 추상회화는 공식이자, 도표이자, 삽화, 이정표에 가깝게 느껴집니다. 이미지를 통해서 ‘거대한 진리’에 다다르기를 바라는 작가 스스로의 여정으로도 읽혀집니다.

클린트가 이 같은 그림을 그려내게 된 데에는 여러 가지 배경이 작용합니다. 1892년 스웨덴 제독의 딸로 태어난 그는 1882년 스톡홀름 미술 아카데미에서 정규 미술교육을 받았습니다. 졸업 후 풍경화와 초상화가로 활동하기도 했습니다. 독일, 이탈리아, 프랑스의 미대가 여학생을 받기 시작한 건 이보다 후의 일입니다. 기독교 집안이었기에 종교와 신에 대한 고민도 깊었고, 신지학(神智學·theosophy)을 일찍 접하게 된 것으로 보입니다. 계시와 직관으로 신과 소통하며 종교, 사상, 철학, 과학, 예술 등이 근본적인 하나의 보편적인 진리를 추구한다고 보는 신지학은 클린트 뿐만 아니라 당시 예술가들을 매료시켰습니다. 현상 너머의 근원을 고민하게 했으니까요. 요즘 말로 새로운 ‘세계관’을 제시한 것입니다.

클린트와 칸딘스키의 2인전을 개최했던 테이트 모던 미술관은 비슷한 시기에(비록 5년의 시차가 있지만) 추상미술이 태동한 배경에 대해 당시 사회적 분위기를 이해해야 한다고 설명합니다. 19세기 말, 과학이 발달하면서 적외선, X선, 전자기장을 발견했고 이 같은 현상이 예술과 과학에 질문을 던졌습니다. 보이지 않는 힘에 관심이 커졌다는 것입니다. 눈에 보이는 유기체뿐만 아니라 생명이나 생명력도 그릴 수 있지 않을까? 혹은 오케스트라가 아니라 음악을 그릴 수 있지 않을까? 우리가 아직 발견하지 못한 광선, 진동도 시각적으로 표현할 수 있지 않을까? 하고요. 클린트와 칸딘스키 모두 신지학 작가 애니 베산트(Annie Besant)와 찰스 리드비터(Charles Leadbeater)의 음악을 시각적 형태로 변환하려는 시도를 알고 있었다고 미술관은 보고 있습니다. 그리고 클린트와 칸딘스키 둘 다 각각 신지학의 대부로 꼽히는 루돌프 슈타이너(Rudolf Steiner)를 1908년에 만나게 됩니다.

‘너는 틀렸다’ 매도해도… 나의 사명은 현상 너머의 진리 찾기

슈타이너는 1904~1905년 ‘고차원의 세계를 이해하는 법’(How to Know Higher World)이라는 책을 출간하는데, 신지학에서 가장 유명한 텍스트로 꼽힙니다. 1906년부터 추상으로 도약한 클린트는 1908년 그를 초청해 그간 작업한 그림을 보여주는데, 결과는 처참했습니다. 누구보다 자신의 그림을 이해해 줄 것이라 기대했지만 정작 슈타이너는 ‘앞으로 50년간 이 그림을 누구도 봐서는 안 된다’며 혹평한 것이죠. 충격이 컸지만, 클린트는 그래도 작업을 꾸준히 이어갑니다. 1000여 점의 그림을 그렸죠. 외부의 평가에 굴하지 않고, 자신이 깨달은 사명에 따른 것입니다. 그러나 결국 스스로 그림을 봉인합니다. 70세가 되던 1932년 작가는 일부 작품은 20년 뒤에 공개하라고 유언을 남겼죠. 한 세대 후의 미래라면 자신의 그림을 이해할 것이라 내다봤지만, 그보다 더 많은 시간이 필요했습니다. 거의 한 세기가 지난 이제야 우리는 그의 작품을 진지하게 보고 있습니다.

지금 MoMA에서 전시되는 작품은 대부분 식물 표본 그림입니다. 미술관이 최근 컬렉션에 추가한 ‘자연 탐구’(Nature Studies) 46점이죠. 클린트는 1919년 봄부터 약 2년간 몸이 아픈 어머니와 함께 문소 섬에서 머물며 채집한 식물을 그렸습니다. 뿌리부터 줄기, 잎, 꽃에 이르기까지 무척이나 사실적이고 섬세하게 묘사된 식물 삽화는 작가의 실력을 짐작게 합니다. 그리고 그림의 하단엔 원, 삼각형, 사각형과 같은 간단한 도형을 활용한 기호가 있습니다. 간결한 설명도 함께요. 식물의 이름이 아닌 그 식물의 영적 의미입니다. 예를 들면 아네모네는 ‘무지’를 상징하고 위아래가 파랑과 노랑으로 나뉜 육각형으로 표현합니다. 미나리아재비와 마가목은 고귀함을 상징하는 십자가로, 흑양나무는 ‘천체와 정신을 통합하려는 저항’을 상징하며 흑백의 원형 과녁으로 그려졌습니다.

전시 제목인 ‘꽃의 이면엔 무엇이 있는가’(WHAT STANDS BEHIND THE FLOWERS)에서 짐작할 수 있듯이, 대상 그 자체가 아닌 이면의 질서에 대한 연구서에 가깝습니다. 일종의 해설서이자 가이드북일 수도 있겠습니다. 친절하긴 하지만, 이 모든 체계를 바로 이해하기는 쉽지 않습니다. 그의 생각을 살짝 엿본 수준이니까요. 어찌 됐든 결백에 가까울 정도로 파고들고 파고들어 의미를 부여하고 분류한 결과물을 보면 감탄만 나옵니다. 아찔할 정도로 잘 그린 식물화는 덤이고요. 미술관은 관람의 흥미를 더하기 위해 작가가 그린 식물 중 일부를 조각 정원에도 심어 놓았습니다.

인스타그램과 틱톡의 시대에서도 여전히 회화(시각예술)가 힘을 얻는 이유는 글이나 사진, 동영상으로 다 전할 수 없는 수많은 뉘앙스와 의미를 전달할 수 있기 때문인지도 모릅니다. 시각예술이 직관적이면서도 어려운 지점이기도 하죠. 그렇다면 시대를 과하게 앞질러 간 선구자는 무슨 이야기를 하고 싶었을까요? 부산에서의 전시가 궁금해집니다.

▶▶[관련 리뷰] "난 결혼하지 않아, 내 안의 엄청난 힘으로 그림을 그릴거야"

▶▶[관련 칼럼] 당신이 올해 미국에 가야 할 이유, 바로 이 전시에 있다

이한빛 칼럼니스트

10 hours ago

1

10 hours ago

1

![[책마을] "최악의 시나리오가 현실로"…AI 전쟁 속 길 잃은 한국](https://img.hankyung.com/photo/202507/AA.41024136.1.jpg)

![[책마을] 지휘자가 설명해주는 오페라 역사](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![[책마을] '어남선생' 류수영 요리책, 출간 즉시 베스트셀러](https://img.hankyung.com/photo/202507/AA.41024145.1.jpg)

![[책마을] 드라마처럼 파헤친 명화와 작가의 비밀](https://img.hankyung.com/photo/202507/AA.41024081.1.jpg)

![[속보]李대통령, G7 참석차 내일 출국…“주요국 정상과 양자회담 조율”](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/15/131807427.2.jpg)

English (US) ·

English (US) ·