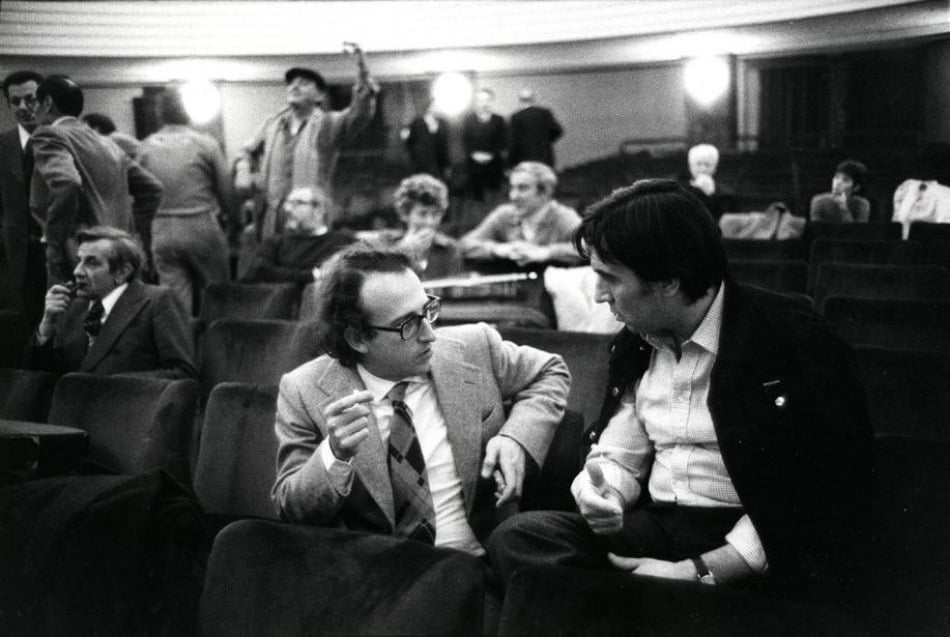

![[왼쪽부터] 클라우디오 아바도, 루이지 노노, 마우리치오 폴리니 (1974) / 사진. © Teatro alla Scala](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41463290.1.jpg)

1973년 10월 17일, 뮌헨 헤라클레스 홀. 바이에른 방송교향악단의 연주회에 야유가 빗발쳤다. 그러나 지휘자와 피아니스트는 이에 아랑곳하지 않는 듯했다. 소란 속에서 꿋꿋이 연주를 마친 주인공은 클라우디오 아바도(Claudio Abbado, 1933~2014)와 마우리치오 폴리니(Maurizio Pollini, 1942~2024). 아방가르드 작곡가 루이지 노노(Luigi Nono, 1924~1990)의 <힘과 빛의 물결처럼> 독일 초연 현장이었다.

노노가 아바도와 폴리니를 염두에 두고 쓴 <힘과 빛의 물결처럼>은 암살당한 칠레의 혁명가 루치아노 크루즈를 애도하는 곡이다. 소프라노의 비명처럼 날카로운 외침, 대규모 오케스트라와 자기 테이프가 빚어내는 기괴한 음향에 뮌헨 청중들은 노골적인 불쾌함을 드러냈다. 하지만 맹우의 신작을 무대에 올린 두 음악가는 모종의 사명감마저 품고 있었다.

열정 넘치는 세 개혁가

밀라노 출신의 두 거장, 클라우디오 아바도와 마우리치오 폴리니는 클래식 음악계에서 가장 상징적인 지휘자-피아니스트 콤비였다. 반세기 가까이 우정을 나누었던 이들은 베토벤과 브람스의 피아노 협주곡 전곡 녹음을 비롯한 숱한 명연들로 애호가들의 뇌리에 뚜렷한 자리를 차지하고 있다.

1960년 쇼팽 콩쿠르 우승자인 폴리니, 1963년 미트로풀로스 콩쿠르에서 우승한 아바도는 1960년대 이탈리아를 대표하는 유망주로 꼽혔다. 두 사람은 밀라노 음악원에서 수학했다는 점 외에도 문학에 대한 사랑, 악보와 작곡가의 의도를 중시하는 가치관까지 공통점이 많았다. 하지만 젊은 시절 이들을 무엇보다 강하게 묶었던 것은 ‘새로운 음악’에 대한 열정과 파시즘에 대한 반감이었다. 그리고 그 중심에는 베네치아 출신의 급진파 루이지 노노가 있었다. 노노는 전후 모더니즘을 대표하는 작곡가 중 하나로, “음악과 정치는 하나”임을 천명하며 자신의 작품에 정치적 메시지를 적극적으로 담아냈던 인물이다. 이탈리아 공산당의 일원이었던 세 사람은 절친한 친구, 긴밀한 음악적 동료였을 뿐 아니라 사상적 동지이기도 했다. 폴리니는 이들의 우정을 다룬 다큐멘터리 <배가 지나간 자국(A Trail on the Water)>(2006)에서 노노와의 관계를 다음과 같이 술회했다.

“우리 중 가장 중요한 인물은 단연 작곡가 루이지 노노였습니다. 아바도와 저는 그의 음악에 열광했습니다. [...] 노노와 저를 이어주었던 강력한 유대는 일종의 예술적 연대였습니다. 당시 노노의 정치적 태도가 사람들의 마음에 점화하는 듯한 영향을 끼쳤던 것을 기억합니다.”

세 음악가의 행보를 살펴보려면 먼저 당시의 사회상을 이해해야 한다. 1960년대 말부터 1980년대까지 이탈리아는 이른바 ‘납의 시대(Years of Lead)’로 불리는 혼란기를 겪었다. 극단적인 정치적 대립 속에서 극우와 극좌의 테러가 기승을 부린 시기다. 그 시발점이 된 사건 중 하나는 1969년 밀라노 폰타나 광장에서 일어난 테러였다. 은행에서 극우 단체의 폭탄이 터져 17명이 죽고 88명이 다쳤다. 그리스와 남미에서의 쿠데타가 겹쳐, 당시 문화계의 주류를 이루던 좌익은 파시즘을 심각하게 우려하게 되었다.

베트남 전쟁이 한창이던 1972년 12월, 폴리니는 밀라노에서 열린 독주회에 앞서 미국의 하노이 폭격을 비판하는 성명서를 낭독해 뜨거운 논쟁을 불러일으켰다. 성명서에는 두 친구의 서명이 포함되어 있었다. 항의와 야유로 공연장은 순식간에 아수라장이 되었다. 경찰이 들이닥쳤고, 결국 폴리니는 연주를 시작하지 못한 채 무대를 떠야 했다. 노노와 아바도를 비롯해 작곡가 루이지 달라피콜라, 루치아노 베리오 등 문화계 저명인사들이 즉각 폴리니를 지지하고 나섰다. 소신을 굽히지 않은 폴리니는 그 다음 달 볼로냐에서 베트남 전쟁의 참상을 고발하는 연주회를 열어 보란 듯이 성공을 거둔다.

현재의 음악을 모두를 위해

‘예술은 모든 이들을 위한 것’이라는 신념을 굳게 믿은 세 동지는 그들의 이상을 구체적으로 실현하기 위해 힘을 모았다. 1969년 이탈리아 오페라의 본산, 밀라노 라 스칼라 극장의 수석 지휘자에 오른 아바도는 고향에서 개혁을 시도할 기회를 얻게 되었다. 그의 리더십 하에 라 스칼라는 예술적 측면에서 새로이 정비되었을 뿐 아니라 빠르게 ‘민주화’를 향해 나아갔다. 저소득층을 위한 저렴한 티켓을 마련했고, 학생들과 공장 노동자들을 위한 무료 연주회를 열었다. 폴리니가 무료 공연의 협연자로 적극 참여하며 힘을 보탰다.

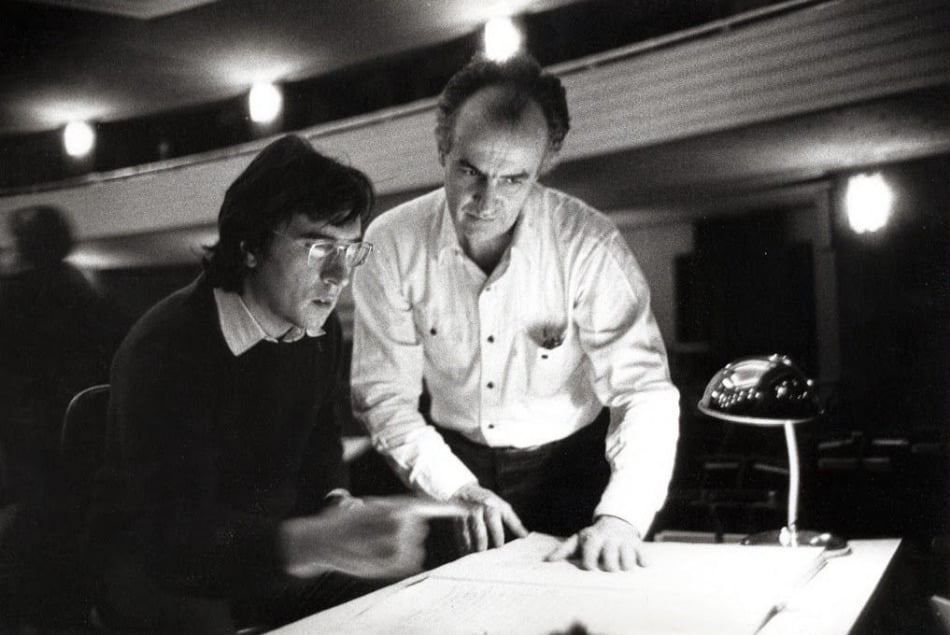

아바도가 라 스칼라의 수장으로서 역점을 둔 다른 한 가지는 극장의 레퍼토리를 ‘현대화’하는 것이었다. 베르크의 <보체크>와 같은 20세기 오페라를 무대에 올렸고, 베리오, 슈톡하우젠 등 생존 작곡가들에게 활발히 작품을 위촉하고 초연했다. 노노가 아바도와 폴리니에게 헌정한 음악극 <사랑이 충만한 위대한 태양 아래서>도 그중 하나였다.

문화의 사각지대에 있는 이들에게 새로운 음악을 전하고 싶다는 이들의 열의는 1973년 ‘무지카/레알타(Musica/Realtà)’, 즉 ‘음악과 현실’이라는 프로젝트로 확장됐다. 볼로냐 인근의 레조 에밀리아를 중심으로 공장, 영화관, 학교 등을 찾아가 무료 연주회를 열고, 청중들과 공연에 대한 토론을 벌인 과감한 기획이었다. 아바도에 따르면 “선입견 없이 열린 마음으로 음악을 듣는 청중”과 ‘현재의 음악’을 나누고자 했던 것이 동기였다.

그러나 청중의 반응은 호의적이지만은 않았던 것으로 보인다. 날 선 질문들이 토론에서 세 음악가를 겨누었다. “공장에서 듣는 소음을 음악에서 다시 듣고 싶지 않다”고 말한 이도 있었다. 결국 ‘음악과 현실’ 프로젝트는 출범 5년 만에 중단되었다.

20세기 후반에 접어들며 시대의 조류는 바뀌어 갔다. 누구보다 투쟁적이었던 노노의 작품에서도 정치적 색채가 점차 옅어졌다. 민주주의를 추구했던 아바도와 폴리니에게 소련 붕괴에 대한 연민은 없었다. 하지만 친구의 음악을 알리려는 두 사람의 노력은 1990년 노노가 세상을 떠난 이후에도 계속되었다. 아바도는 그가 창설한 음악제 ‘빈 모데른’에서 노노의 작품들을 비롯한 동시대 음악을 지휘했고, 1989년부터 2002년까지 예술감독을 지낸 베를린 필하모닉에서 현대음악의 비중을 대폭 늘렸다. 폴리니는 ‘폴리니 프로젝트’라는 독창적인 시리즈를 장기간 이어갔다. 1995년 잘츠부르크 페스티벌을 시작으로 뉴욕, 도쿄, 로마, 빈에서 개최된 이 프로젝트에서 그는 르네상스 시대까지 아우르는 ‘옛 음악’과 노노를 위시한 ‘새 음악’을 한 무대에서 다루었다.

‘새 음악’을 향한 세 음악가의 노력을 오늘날 어떻게 바라보아야 할까. 아방가르드 작곡가들이 전위적인 음악을 선보인 지 오랜 세월이 흘렀지만, 공연장에서 이들의 작품을 만나기는 쉽지 않다. 그러나 예술을 향유하는 데 어떠한 구분도 필요치 않다는 신념, 음악의 ‘박물관화’를 경계하고자 했던 치열함은 지금도 어떠한 울림을 남긴다.

2023년 취리히에서 열린 마지막 독주회에서 폴리니는 노노가 자신과 부인에게 헌정한 <...잔잔한 파동이 지속되다...>를 무대에 올렸다. 46년 전 본인이 초연했던 곡을 연주하며 노대가는 무엇을 떠올렸을까. 그의 인터뷰들을 살펴보면 체념과는 거리가 멀었을 듯하다.

“공장이나 음향이 열악한 곳에서 연주회를 여는 것은 이미 끝났음을 비판적으로 인정합니다. 그렇지만 당시의 과제는 그대로 남아 있습니다. 보다 넓은 청중을 향해, 보다 새로운 형태로, 한층 더 음악이 확대되어 가는 것입니다.”

임세열 칼럼니스트

1 day ago

3

1 day ago

3

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

English (US) ·

English (US) ·