한옥은 어떻게 정의해야 할까. 서울 종로구 북촌이나 전주 한옥마을에서 흔히 볼 수 있는 기와집은 물론 초가집과 너와집도 모두 한옥이다. 최근엔 전통 한옥과 현대건축을 결합한 ‘하이브리드 한옥’도 많다. 다양한 형태 속에서도 변하지 않는 한옥의 정체성 중 하나는 바로 ‘나무로 만든 집’이라는 점일 테다.

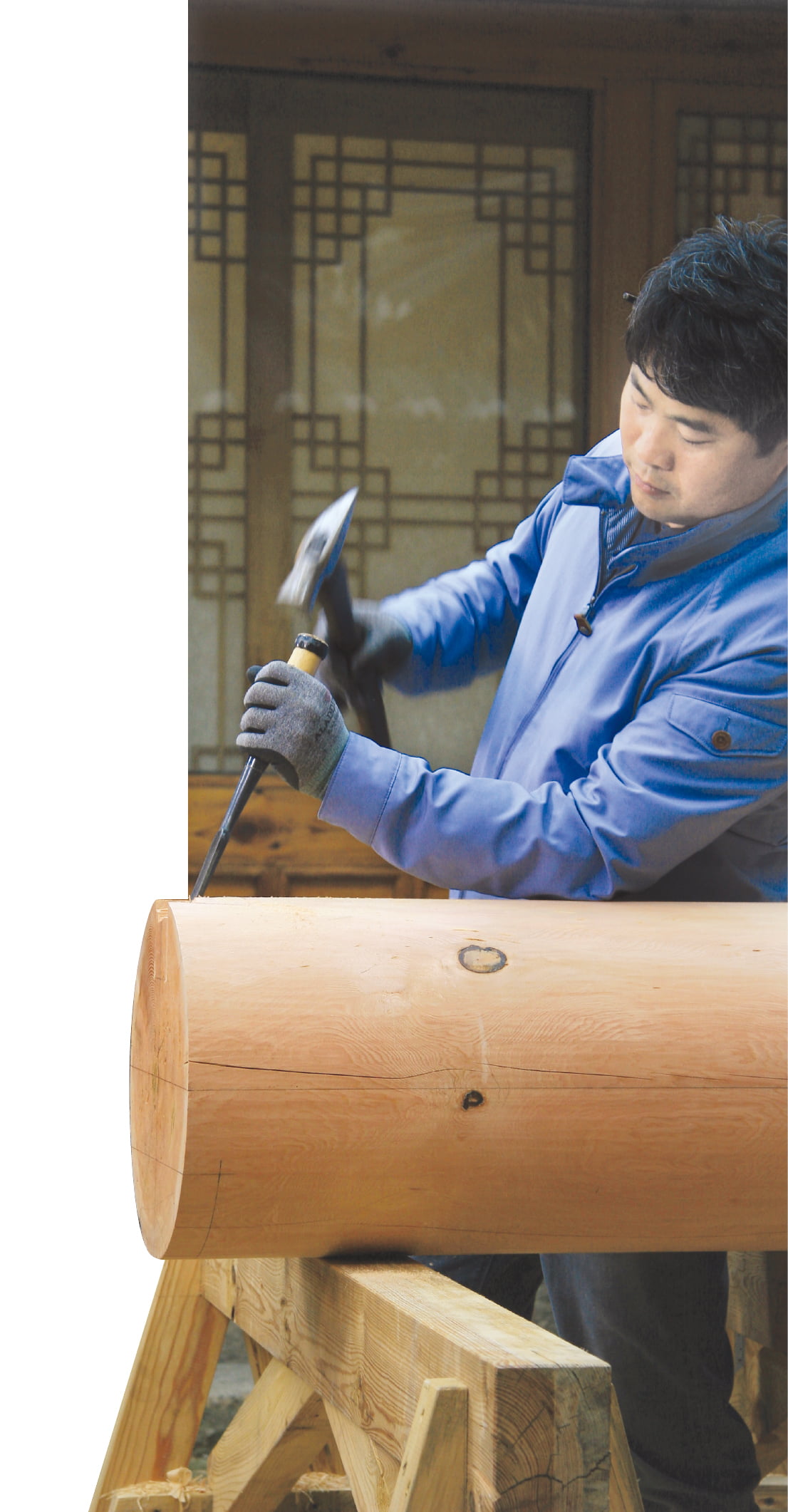

35년째 나무를 다루고 있는 정태도 대목수(54·태도건축 대표)는 “자연 재료로 지었다는 게 한옥의 가장 큰 매력이자 특징”이라고 설명했다. 전용면적 84㎡ 한옥에 보통 250그루 나무가 들어간다고 한다. 그야말로 ‘자연 속의 삶’이다. 한옥에는 주로 소나무가 사용된다. 정 대목수는 “소나무 몸통에선 다량의 피톤치드(천연 항균 물질)가 나오고, 습도와 온도 등을 알아서 조절해 준다”며 “나이테 모양이나 나무의 질감, 색감 등을 보고 있노라면 기분이 편안해진다”고 전했다.

소나무는 모양에 따라 쓰임새가 달라진다. 단면의 크기가 같을 때 나이테가 촘촘한 나무가 선호된다. 속성으로 자란 게 아니라 천천히 성장한 나무가 그만큼 내구성이 좋아서다. 국내에서 점점 ‘좋은 목재’를 구하기 어려워지고 있는 건 아쉬운 대목이다. 정 대목수는 “과거엔 느티나무 한옥 등도 많았는데 (수급 문제 등으로) 요즘엔 대부분 소나무를 쓴다”며 “캐나다나 호주 등에서 소나무를 수입하는 사례도 많다”고 말했다.

정 대목수는 경복궁과 창덕궁 등 문화재 복원 작업을 하면서 처음 한옥의 세계를 접했다. 이때 한옥의 재료 선택과 설계 과정 곳곳에 선조의 지혜가 숨어 있다는 점도 알게 됐다고 한다. 그는 “선조들은 ‘보고 자라는 이의 성격이 삐뚤어질 수 있다’는 이유로 사람 사는 집은 휘어진 나무로 짓지 말라고 했다”며 “한옥 내부의 층고는 아파트 2층 수준인데, 큰사람을 배출하려면 천장을 높게 지으라는 의미가 담겨 있다”고 설명했다. 단순한 ‘거처 공간’을 넘어 사람에 대한 존중과 배려가 스며들어 있는 점이 한옥의 매력이라는 얘기다.

최근 ‘한옥살이’에 대한 관심이 커지고 있다. 한옥을 신축하려 할 때 어떤 과정을 거쳐야 할까. 먼저 부지를 정해야 한다. 땅의 크기와 모양, 주변 환경에 맞게 평면을 정하고 설계 작업을 한다. 규격과 건축 양식 등이 정해지면 나무를 고른다. 정 대목수는 “산에서 직접 원목을 구입해 3년간 자연건조 과정을 거치면 참 좋긴 하다”면서도 “시간이나 비용 등의 문제로 제재소에서 바로 구입할 때가 많다”고 했다. 한옥을 짓는 데는 목수뿐 아니라 기와공, 석공, 미장 등 12개 분야 장인이 투입된다.

정 대목수는 시대 변화에 맞춰 한옥도 변화하는 게 자연스럽고 또 바람직하다고 했다. 그는 “한옥을 주로 남향으로 짓는 만큼 습도가 높은 집의 북향 쪽 공간이 많이 상하는 문제가 있다”며 “집 뒤편은 한옥이 아닌 현대식 마감 소재를 사용하는 식의 변화를 생각해볼 수 있다”고 설명했다. 전통 한옥은 문에 한지를 발랐다. 한지가 충분히 매력적이긴 하나 ‘뷰’(전망)를 최고로 여기는 현대인의 성향을 반영해 ‘유리문’을 다는 유연함이 필요하다고도 했다.

전통 한옥도 생활 환경에 따라 구조와 형태가 다 달랐다. 춥고 눈이 많이 오는 강원도엔 집안의 온기를 간직할 수 있는 ‘ㅁ’ 자 형태 집이 많았다. 전라도 평야의 지붕은 나지막한 산세와 어울리게 구성됐다. 정 대목수는 “문화재라고 하면 당연히 과거의 법칙에 맞춰야 하는 게 맞다”면서도 “한옥은 ‘문화재’가 아니라 대대로 거주해온 ‘집’이다”고 강조했다.

이인혁 기자 twopeople@hankyung.com

9 hours ago

1

9 hours ago

1

![한여름에 '눈의 묵시록'을 읽는 까닭 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.41016468.1.jpg)

![운동 좀 한다면 다 이거 찼다…요즘 난리난 '이 시계' 뭐길래 [이혜인의 피트니스 리포트]](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.41015243.1.jpg)

!["회원권이 10억"…'VVIP 타깃' 20층짜리 강남 초호화 사교클럽 둘러보니 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.41012206.1.jpg)

![[포토] 환구단 앞 '담장 없는 정원' 새단장](https://img.hankyung.com/photo/202507/AA.41014025.1.jpg)

![[속보]李대통령, G7 참석차 내일 출국…“주요국 정상과 양자회담 조율”](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/15/131807427.2.jpg)

English (US) ·

English (US) ·