동물-인간 임상서 잇단 성과

DNA 한가닥만 ‘정밀 재단’ 가능… 3세대는 이중 가닥 통째로 절단

만성육아종 환자 첫 임상 성과… 유전성 신경질환 치료길 열려

● 뇌신경 유전질환 정밀 치료한 첫 사례 등장

유전정보를 담고 있어 생명공학의 열쇠로 불리는 DNA(디옥시리보핵산)는 당·인산·염기로 구성된 뉴클레오티드 사슬 2개가 꼬여 있는 이중나선 구조다. 뉴클레오티드에 결합돼 있는 염기 아데닌(A), 구아닌(G), 시토신(C), 티민(T)의 배열 순서에 따라 유전정보가 암호화된다. 유전자가위는 문제가 되는 염기를 잘라내거나 다른 염기로 교체하는 방식으로 작동한다. 3세대 ‘크리스퍼 유전자가위’ 기술을 개발한 과학자들이 2020년 노벨 화학상을 거머쥘 정도로 주목받는 기술이다.

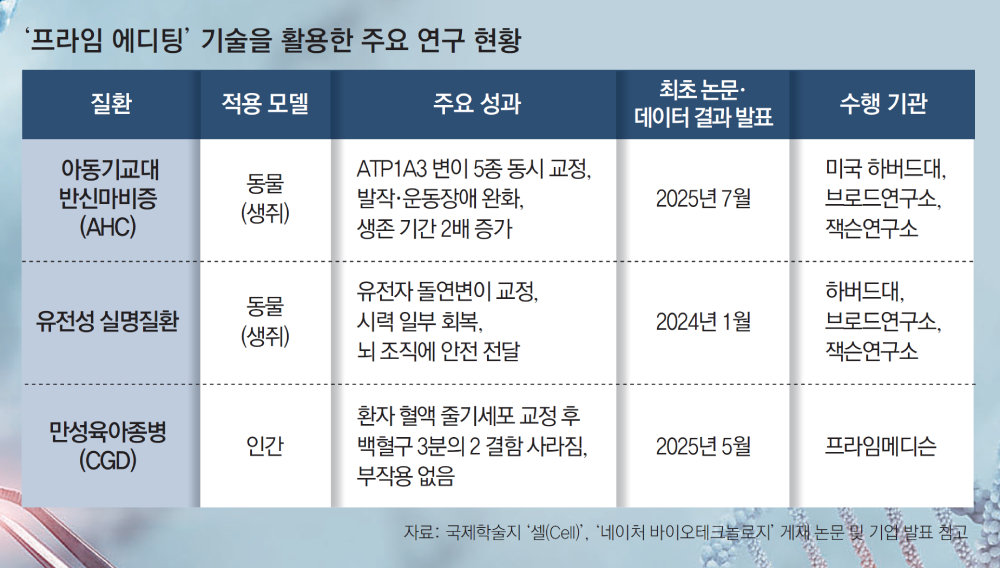

데이비드 리우 미국 하버드대 교수팀 및 미국 브로드연구소, 미국 잭슨랩 공동 연구팀은 프라임 에디팅을 사용해 치료법이 없는 희귀 뇌신경질환 아동기교대반신마비증(AHC)에 걸린 생쥐를 치료한 연구 결과를 21일(현지 시간) 국제학술지 ‘셀’에 공개했다.

아동기교대반신마비증은 ‘ATP1A3’이라는 유전자의 돌연변이로 발생한다. 신경세포의 기능에 이상이 생겨 전기적 신호 전달이 불안정해지면서 영아기부터 발작과 한쪽 마비 증상이 교대로 나타난다. 이는 지적·운동 발달 지연으로 이어진다.

연구팀은 생후 수개월 내 발작과 마비 증상이 반복되는 AHC의 원인 유전자 ATP1A3 돌연변이 5종을 동시에 교정하기 위해 각 돌연변이 맞춤형 프라임 에디팅 도구를 설계했다. 먼저 세포 수준에 해당 도구를 적용해 약 90%의 유전자가 정상 교정됐다는 사실을 확인했다. 그런 뒤 연구팀은 미국식품의약국(FDA) 승인 유전자치료에도 사용되는 아데노연관바이러스(AAV)를 이용해 프라임 에디팅 시스템을 AHC에 걸린 생쥐의 뇌에 직접 전달했다. 그 결과 발작과 운동 장애가 크게 완화됐다. 생존 기간도 두 배 이상 늘어났다. 교정된 유전자의 단백질 기능도 뇌에서 회복됐다. 프라임 에디팅으로 동물 뇌질환을 치료한 첫 사례다.연구팀은 “이번 성과는 치료가 불가능하다고 여겨졌던 유전성 신경질환에도 정밀하게 접근할 수 있는 길을 열었다”고 설명했다. 프라임 에디팅 기술은 유전성 실명질환 치료 가능성도 입증하고 있다. 앞서 리우 교수팀은 실명 유전질환 생쥐 모델에 프라임 에디팅 도구를 적용해 돌연변이를 교정하고 시각 기능을 일부 회복시키는 데 성공했다는 연구 결과를 발표했다.

● 사람 대상 임상시험도 시작

프라임 에디팅은 최근 사람을 대상으로 한 임상시험에도 처음으로 적용되며 가능성을 입증했다. 미국 바이오기업 프라임메디슨은 프라임 에디팅 기술을 적용한 최초의 인간 대상 임상 1상 결과를 5월 발표했다. 선천성 면역질환인 만성육아종병(CGD) 환자에게 치료제 ‘PM359’를 투여한 결과다.

환자의 혈액 줄기세포를 체외에서 교정해 다시 주입한 결과 한 달 만에 백혈구의 3분의 2에서 결함이 사라졌다. 중대한 부작용은 보고되지 않았다. 프라임메디슨은 간 질환에 대한 후속 임상을 준비 중이다. 장기적으로는 망막 질환, 신경계 질환 치료제 개발 가능성을 내다보고 있다.

국내에서도 프라임 에디팅 기반 정밀의료 연구가 활발히 진행되고 있다. 세브란스병원과 연세대 의대 연구팀은 최근 암 및 희귀질환과 관련된 ATM 유전자의 단일 염기 변이 2만7000여 건을 전수 분석한 결과를 국제학술지 ‘셀’에 발표했다. ATM 유전자는 DNA 손상을 감지하고 복구하는 핵심 유전자로 유방암과 대장암, 췌장암 등의 발병 위험과 관련됐다.연구팀은 프라임 에디팅 기술을 이용해 이 중 2만3000여 개의 변이를 실제 세포 수준에서 검증하고 나머지는 자체 개발한 인공지능 모델 ‘딥ATM(DeepATM)’으로 예측 분석했다. 그 결과 해로운 변이와 무해한 변이를 높은 정확도로 구분하는 데 성공했다. 연구팀은 “향후 다양한 유전자에 적용돼 정밀의료 구현의 기반이 될 것”이라고 말했다.

박정연 동아사이언스 기자 hesse@donga.com

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

7 hours ago

4

7 hours ago

4

![코인 단기 조정 주의...규제 변수 주목해야[엠블록레터]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202507/28/news-p.v1.20250725.b14c528c8edc469fad0a4a6822d86e64_R.png)

![[속보] 코스피 3228.61(▲32.56p, 1.02%), 원·달러 환율 1381.0(▲3.1원) 개장](https://amuse.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[속보] 삼성전자 22.7조 파운드리 계약 체결](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![[문경미 대표의 기업 커뮤니케이션으로 살아남기] 〈10〉기업 커뮤니케이션은 언제나 '새로고침'](https://img.etnews.com/news/article/2025/06/09/news-p.v1.20250609.a7524495119d46a1a35fa9e5c4ea71ae_P1.jpg)

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![“로젠버그 차도가 없어, 복귀 불투명”…사실상 시즌아웃, 끝없는 키움 선발 고민 [SD 고척 브리핑]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/06/131945683.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·