인종은 브로드웨이 뮤지컬 무대에서 상시 쟁점이 되는 것 중 하나이다. 다양한 인종이 살고 있는 곳이지만, 여러 시도에도 불구하고 언제나 무대는 대개 백인 중심이었다. 작품의 주인공은 백인이었고, 그렇지 않은 경우에도 백인이 캐스팅되는 경우가 흔했다. 그러나 최근 컬러 블라인드 캐스팅(color-blind casting)이 이전에 비해 활발하게 이루어지며, 각 캐릭터의 인종에 맞게 인종을 캐스팅하거나, 기존에 백인이 했던 역할이라도 다른 인종을 캐스팅하는 변주를 주고 있다. 백인에 의해 쓰인 미국의 역사에 반기를 들며, 다양한 인종을 캐스팅한 뮤지컬 <해밀턴> 또한 이런 흐름에서 긍정적인 기여를 한 작품 중 하나이다. 브로드웨이에서는 뮤지컬 <오페라의 유령>이 1986년 초연된 이래, 2022년에 처음으로 흑인 크리스틴(에밀리 쿠아추, Emilie Kouatchou)이 탄생했으며, 2025년에는 뮤지컬 <위키드> 엘파바 역에 렌시아 케베데(Lencia Kebede)가 캐스팅되며 처음으로 흑인 엘파바의 역사를 썼다.

더불어 최근 뮤지컬 영화 <위키드> 엘파바 역을 맡았던 신시아 에리보가 뮤지컬 <지저스 크라이스트 슈퍼스타>에서 예수 역으로 캐스팅되어 파문이 일기도 했다. 여전히 동양계 배우의 캐스팅에는 보수적이지만, 최근 한국인 출신 배우 이해찬이 뮤지컬 <하데스 타운>에서 주인공인 오르페우스 역에, 황주민 배우가 뮤지컬 <앤 줄리엣>에 프랑소와 역에 캐스팅되어 무대 위에 오르는 쾌거를 이루었다.

브로드웨이뿐 아니라 웨스트엔드, 그리고 유럽에서는 컬러 블라인드 캐스팅 시도가 활발하게 이루어지고 있으며 인종에 대한 담론 또한 오래전부터 이루어져 왔다. 그러나 한국의 경우, 인종에 대한 논의는 다소 먼 이야기였다. 물론, 드라마, 영화, 대중음악 등에서는 외국인의 등장이 이전부터 있어 왔지만, 여전히 ‘한민족’이라는 환상적 이미지가 뿌리 깊게 자리한 한국 사회에서 무대 위 배우들의 인종과 생김새는 모두 동일했다.

그렇다고 무대에서 외국인 배우의 등장이 전무했던 것은 아니다. 뮤지컬 무대로 범위를 국한해 살펴보면, 2009년 일본인 배우 이와모토 유카가 <난타> 오디션에 합격해 무대에 오르며, 한국 공연 역사상 최초로 외국인 배우가 정식으로 출연했다. <난타> 이전에도 다국적 배우가 참여한 국제 협력 공연이나 특별 무대는 있었으나, 한국의 상업 공연에서 정식으로 외국인 배우가 주·조연으로 캐스팅된 것은 <난타>가 처음이었다. 더불어 2000년대에 미국 국적의 배우 브래드 리틀(Brad Little)과 마이클 리가 각각 <오페라의 유령>과 <미스 사이공>에 참여했다. 이후 2012년 뮤지컬 <빨래>에서는 일본인 배우 노지마 나오토가 몽골 이주노동자인 솔롱고 역에 캐스팅되었고, 이어서 2022년 뮤지컬 <영웅>에서도 일본 교도관 치바 역에 캐스팅되었다.

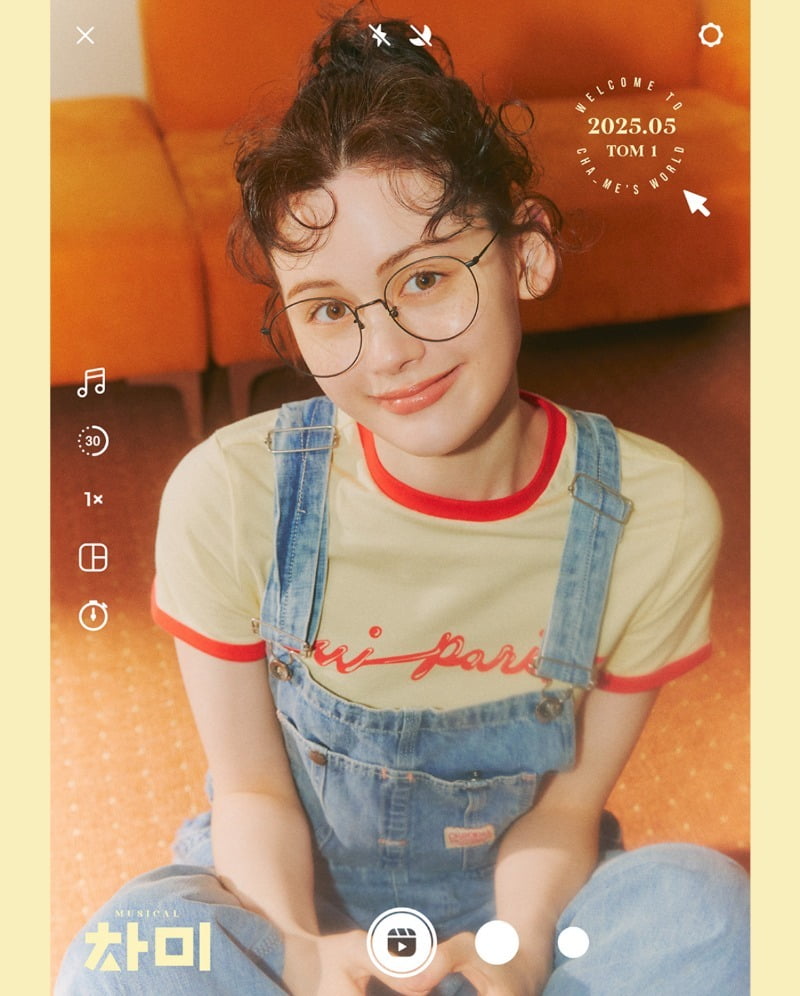

그러다, 최근 들어 육안으로도 분명히 구별할 수 있는 이국적인 외양을 가진 배우들이 무대 위에 무대 위에 등장하기 시작했다. 2023년 뮤지컬 <레 미제라블>에서는 일본/인도계 혼혈 배우인 루미나가 에포닌 역에 캐스팅되었고, 2023년 뮤지컬 <일 테노레>에서는 뉴욕 오디션을 통해 베커 여사 역에 아드리아나 토메우와 브룩 프린스를 캐스팅했다. 이국적 외모를 가진 배우가 창작뮤지컬에서 타이틀 롤(주인공)로 캐스팅되는 사례도 나왔다. 뮤지컬 <차미>의 차미호 역을 맡은 캠벨해일리리아(이하 해일리)이다. 해일리는 한국/남아프리카공화국 혼혈로 2023년 뮤지컬 <곤 투모로우> 앙상블로 데뷔 후, 2025년 뮤지컬 <도리안 그레이> 시빌 베인 역을 거쳤다.

뮤지컬 <차미>(극작 조민형, 작곡 최슬기)는 2020년 초연되어 이번 시즌 삼연을 맞은 한국 창작 작품으로, ‘완벽하지 않은 나 자신 그 자체로 사랑하기’의 메시지를 전한다. SNS(인스타그램)가 많은 것들을 지배하는 세상에서 보정된 자신의 모습이 되고 싶은 취업 준비생 차미호는 핸드폰 액정이 깨지며 현실 세상으로 튀어나온 자신이 원하던 이상향이었던 또 다른 자신, 차미를 마주하게 된다. 차미는 아름다운 외모와 뭐든지 완벽하게 잘하는 능력을 가지고 차미호를 대신해 모든 것을 대신한다. 처음에는 그런 자기 모습이 만족스러웠던 차미호지만, 점차 자신을 잃어버리는 느낌을 받게 되고, 사회가 부여한 삶이 아니라 자신이 진정으로 원했던 삶을 무엇이었는가에 대해 고민하게 된다. 결국, 차미호는 자기 자신을 사랑하게 되고, 자신이 원하는 삶의 방향성을 향해 나아가기로 다짐한다.

‘완벽한 외모’, ‘무슨 일이든 완벽하게 해내는 능력’. 아마 이 두 가지 능력이라면 누구나 꿈꾸는 것이 아닐까. ‘보여지는 것’이 중요해진 현대 사회 속에서, 사람들은 남들에게 보이고 싶은 자신의 또 다른 모습과 인생을 인스타그램이라는 가상의 세상에서 만들어낸다. 그리고 이런 경향은 한국뿐 아니라 전 세계적인 경향이다. 그렇기에 뮤지컬 <차미>는 이미 단지 한국 사회 속 한국 청년들에게만 국한된 이야기가 아니라, 어디에서든 그리고 누구에게나 공감을 불러일으킬 수 있는 작품의 성격을 띠고 있다. 더불어 일명 ‘취준난(취업 준비의 어려움)’을 겪는 청년, 삶의 방향성에 대해 고민하는 청년, 더 나은 자신이 되길 원하는 개인의 이야기는 한국 사회에서 한국인만이 겪는 고민이 아니다.

이런 맥락에서 뮤지컬 <차미>는 이국적 외모를 가진 배우를 캐스팅해 성공적으로 당사자성과 그 의미를 확보했다고 할 수 있을 것이며, 한국 뮤지컬에서 인종 담론에 대한 지평선을 열어준 작품이라 볼 수 있을 것이다. 제작사 페이지원(PAGE 1)은 젠더프리 캐스팅이 활발하게 이루어지고 있는 지금, 인종 또한 경계나 방해물이 될 수 없다고 덧붙였다. 이는 곧 변화하는 한국 사회 모습의 반영이다. 2000년대 이후 외국인 유입이 늘어나며, 한국 사회에서 다문화가정과 다문화 자녀가 두드러지기 시작했고, 2003년 ‘다문화가족’이라는 용어가 사용되기 시작했다. 2024년 기준, 국내 체류 외국인 수는 약 265만 명이고, 전체 인구 대비 외국인 비율은 약 5.17%로 계속 증가하고 있는 추세이다. 외국인 유학생 수도 약 22만 명으로, 국내 전체 대학생 대비 약 9%의 수준을 기록하고 있다. 더 이상 일상생활에서 외국인을 마주하는 것이 어색하지 않은 시대이다.

해일리 배우와 인터뷰를 진행해, 한국 뮤지컬 속 인종과 관련하여 보다 깊은 이야기를 나눠볼 수 있었다. 해일리 배우는 어렸을 때부터 뮤지컬을 많이 보러 다니다가, 뮤지컬 배우를 꿈꾸게 되었다고 한다. 그러나 이국적인 외모 때문에 ‘내가 무대에 설 수 있을까?’, ‘관객들이 나를 어떻게 바라볼까?’라는 생각이 들었고, 이에 스스로에게 여러 질문을 던졌다. 그는 “외모나 배경이 기존의 틀과 다르다는 이유로, 문을 두드리기조차 망설여질 때도 있었지만, 그럴수록 제 안의 확신과 열정을 더 단단히 다져 나갔어요”라고 이야기했다. 외국을 배경으로 하는 작품의 경우, 이국적인 외모가 크게 걸림돌이 될 것이라 생각하지 않았지만, 한국인이 주인공인 뮤지컬 <차미>의 경우 많은 고민이 있었다고 한다.

그러나 해일리는 “외모만 살짝 다를 뿐, 제 안의 주체도 한국인이고, 한국어가 모국어인 한국인이기 때문에 불가능하지 않다”라고 생각했다고 밝혔다. 한국 무대에서 인종은 얼마나 중요할까? 우리는 우리 안의 인종을 어떻게 인식하고 있으며, 앞으로 마주하게 될 다문화 사회 속 무대 위 다양한 인종을 어떻게 바라볼 수 있을까? 해일리는 “한국 무대에서 외모나 인종에 따른 고정된 이미지가 존재하지만, 그럼에도 무대 위에서 가장 중요한 것은 배우가 얼마나 진정성 있게 캐릭터를 표현하고 관객과 연결될 수 있는가”라고 답했다. 현재 해외무대에서 실력만 있다면 인종이나 젠더와 같은 부가적인 배경은 문제가 되지 않는 것과 비슷한 맥락이다.

한국 뮤지컬에서 다국적 배우들의 캐스팅과 함께 인종에 대한 인식이 두드러지게 나타나게 된 계기로는 2023년 국내 초연된 뮤지컬 <멤피스>를 뽑을 수 있을 것이다. 뮤지컬 <멤피스>는 한국 뮤지컬 관객과 창작진 모두에게 그동안 등한시해왔던 ‘인종’에 관해 긍정적이든, 부정적이든 고민거리를 던져 주었다. 이 작품은 백인과 흑인의 경계가 명확하고, 백인 사회에서는 흑인 음악이 금기시되던 1950년대 미국 멤피스에 사는, 흑인 음악을 사랑하는 휴이가 흑인 여가수 펠리샤와 함께 불합리한 사회에 맞서가는 이야기를 다룬 작품이다. 그러다 보니, 이 작품은 흑인 그룹과 백인 그룹이 명백하게 시각적으로 분리되어야 했기 때문이다. 이때, 두 인종을 흑인과 백인 각각의 정형화된 옷차림과 머리 스타일로 풀어내 시각적으로 표현하는 방법은 논쟁이나 고민의 여지를 남겼지만, 동시에 이 작품이 국내 뮤지컬계에 창작진과 관객에게 인종에 대해 조금이나마 생각해 볼 수 있는 여지를 남긴 것은 분명하다.

물론, 여전히 무대 위 우리가 인식하는 인종은 하나이다. 우리가 무대 위 자연스럽게 인식하는 인종은, 여전히 백인이다. 한국인 배우가 해외 무대에 나가 무대 위에 서는 것은 주목할 만한 일이 되지만, 외국인 배우가 한국 무대에 서는 것은 그에 비해서는 그 정도로 크게 주목받지 못하고 있다. 그렇지만, 상업 공연에서만 아직 두드러지게 나타나고 있지 않을 뿐, 상당히 많은 곳에서 변화가 시작되고 있다. 동국대학교, 중앙대학교, 한국예술종합학교 등 다양한 학교의 공연예술 관련 학과에서 외국인 학생들의 수가 증가하고 있다. 최근 동국대학교 예술대학 연극학부 제691회 정기 공연 뮤지컬 <스프링 어웨이크닝>에서 주인공 멜키어 역을 오스트리아 출신 유학생 루카스가 맡은 사례도 있다. 이제는 우리의 무대에서 어떻게 우리 안의 인종을 인식하고 표현할 것인지, 그리고 우리와 다른 인종과 어떻게 함께 무대를 꾸려나갈 것인가에 대한 논의가 필요한 시점이다.

김소정 뮤지컬 평론가

6 hours ago

1

6 hours ago

1

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·