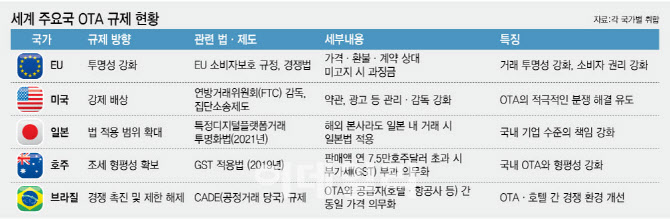

[이데일리 강경록 여행전문기자] 글로벌 OTA 이용자 피해는 비단 국내만의 문제는 아니다. 환불 지연, 예약 누락, 약관 불투명은 국내는 물론 세계 각국의 글로벌 OTA 이용자들이 느끼는 공통된 불만사항이다. 아직 마땅한 제도적 장치를 마련하지 못한 국내와 달리 해외에선 글로벌 OTA를 ‘실질적 국내 사업자’로 규정하고 그에 따른 소비자 보호 장치를 도입하고 있다.

일본은 2021년 제정된 ‘특정디지털플랫폼거래투명화법’에 따라 해외에 본사가 있는 글로벌 OTA도 국내 법 적용을 받도록 했다. 글로벌 OTA도 일본 내에서 발생한 거래에 대해선 현지 법 적용을 받야야 한다는 논리다. 일본 정부는 글로벌 OTA에 대해 약관 공개와 환불 조건 신고를 의무화하고 위반 시 과징금을 부과하는 조항도 추가했다.

|

| 그래픽=이데일리 김정훈 기자 |

유럽연합(EU)도 가격·환불 규정·계약 당사자 등을 명확히 고지하도록 의무화하고 위반 시 과징금을 부과한다. 글로벌 OTA 이용자가 내용을 정확히 알고 선택할 수 있도록 거래의 투명성을 강조했다. 이 기준에 따라 최근 부킹닷컴은 실제보다 높은 할인율을 표시했다가 시정 명령을 받았고, 익스피디아는 ‘무료 취소’ 문구 사용을 제한받았다.

미국은 강제 배상에 방점을 찍었다. 연방거래위원회(FTC)가 OTA의 광고·약관을 직접 관리·감독하고 소비자 보호를 위해 집단소송 제도라는 강력한 견제 장치를 도입했다. 소송에 따른 부담과 리스크를 키워 OTA가 피해보상에 적극 나서도록 유도하는 것이다. 실제로 코로나19 팬데믹 기간 피해를 입은 이용자들이 환불 지연에 따른 집단소송을 제기해 수천만 달러 규모 합의금을 받아냈다.

이외에 호주는 2019년 일정 규모 이상인 OTA에 대해서 부가가치세(GST)를 부과하도록 법을 개정해 국내 기업과의 조세 불평등을 해소했다. 브라질은 글로벌 OTA가 높은 시장 점유율을 앞세워 호텔·리조트 등 숙박 시설에 가격 인하를 요구하지 못하도록 공정거래위원회(CADE)의 권한을 강화했다.

국내 OTA 업계는 글로벌 OTA와의 역차별 문제 해소를 위해 최소한 EU나 일본 수준의 규제 도입이 필요하다는 입장이다. 규제만 도입할 경우 소비자 선택권이 줄어드는 문제가 발생할 수 있는 만큼 국내 OTA가 글로벌 수준 서비스와 가격 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 방안이 동시에 추진돼야 한다는 주장도 나온다.

박상원 세종대 스마트관광원 교수는 “EU는 투명성, 미국은 강제 배상, 일본은 법 적용 확대, 호주는 조세 형평, 브라질은 경쟁 촉진으로 접근했지만 공통점은 ‘플랫폼 책임 강화’”라며 “한국도 이러한 요소들을 종합한 한국형 글로벌 OTA 관리·감독 모델을 마련할 필요가 있다”고 강조했다.

2 weeks ago

12

2 weeks ago

12

![[포토] 서울숲재즈페스티벌2025](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201243.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·