2001년 9월 11일, 알카에다에 의해 납치된 항공기 네 대 중 두 대가 세계무역센터 두 개를 무너뜨렸다. 삼천 명에 가까운 사람들이 목숨을 잃었다. 그날 이후 매년 9월 11일이면 추모 행사가 그라운드 제로(Ground Zero)에서 열린다. 폭발이 발생한 지점, 그 현장을 그라운드 제로라고 부른다. 10주기를 맞이한 2011년에 9.11 메모리얼 파크가 조성되어 대중에게 공개되었다. 세계무역센터가 무너진 자리 위에는 아무것도 세워지지 않았다. 대신 건물의 면적만큼 크고 깊은 구멍이 그곳에 있다.

지난 여름, 검정 옷을 입고 그라운드 제로를 찾았다. 텅 빈 자리를 시각화한 듯한 구멍 아래로 물줄기가 쏟아지듯 흐르고 있었다. 흐르는 물은 고이지 않고 더 깊은 곳으로 내려갔다. 무슨 의미일까? 거대한 구멍 아래로 멈추지 않는 물이 나의 궁금증을 불러일으켰다. 어두운 구멍 아래를 보려면 몸을 기울여야 했다. 시선이 아래로 향할 때 묵념하는 자세가 되었다. 시선이 향하는 곳에 글자가 오목하게 새겨져 있었다. 사각 구멍을 에워싼 검은 동판에 하나하나 다 보기 어려울 만큼 많은 사람의 이름이었다. 어떤 사람 이름 위에 하얀 꽃이 꽂혀 있었다. 꽃 핀 자리가 환하게 보였다. 희생자의 생일을 기념하는 꽃이라고 했다. 생일이 돌아와도 더 나이를 먹지 않는 그 사람의 이름을 가만히 들여다보았다.

세계무역센터 공모전에서 5200:1의 경쟁률을 뚫고 채택된 건축가는 의도가 있는 침묵, 목적이 있는 공백을 표현하고 싶었다고 한다. 거대하게 조성된 사각 구멍의 이름이 ‘부재의 반추’(reflecting absence)인 이유를 알 것 같다. 구멍 아래로 흐르는 물은 아무리 채워도 채울 수 없는 한 사람의 부재에 대한 표현이라는 것을. 그 무엇으로도 대체할 수 없는 한 사람의 고유한 자리가 그곳에 있었다. 추모 행사에서 희생자의 이름을 한 명 한 명 호명하며 하는 것은 그 부재를 반추하는 것이다. 사각 구멍을 두른 검정 동판은 부재의 자리를 액자 틀처럼 감싸며 빈자리의 의미를 생생하게 비추고 있었다.

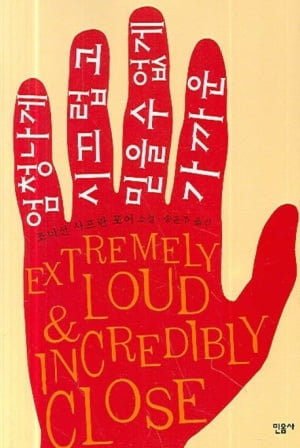

문학에서도 9.11로 인한 부재를 반추하는 작품이 있다. 조너선 사프란 포어의 소설 『엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운』(2005)은 9.11로 아빠를 잃은 아홉 살 소년이 주인공이다. 오스카는 아빠의 1주기에 우연히 열쇠 하나를 발견한다. 열쇠가 담긴 봉투에는 ‘블랙’이라는 글자가 써있다. 오스카는 그 열쇠가 진실을 알려줄지도 모른다는 생각에 ‘뉴욕에 사는 블랙이라는 성을 가진 사람을 모조리 만날’ 탐험 계획을 세운다. 탐험은 오스카와 아빠가 즐겨 하던 놀이방식이다. 아홉 살 오스카는 학교도 제쳐두고 계획을 실행한다. 열쇠에 맞는 단 하나의 구멍을 찾기 위한 뉴욕 탐험은 아빠의 부재를 반추하는 동시에 아빠를 가까이 느끼는 과정이다.

오스카의 느닷없는 방문에도 블랙'들'은 오스카를 외면하지 않는다. 자신에 대해 거리낌 없이 얘기하는 오스카의 질문에 답하고 오스카가 말하는 아빠에 관한 이야기를 듣는다. 블랙들은 오스카의 말에 자신의 상처와 상실의 경험을 꺼낸다. 마치 처음 보는 사람이 나의 내밀한 얘기를 하기에 가장 편한 상대인 것처럼 그들은 상처를 공유하며 대화한다. 열쇠에 맞는 단 하나의 자물쇠가 풀어주리라 믿었던 진실은 오스카의 기대와 어긋나지만, 진실은 열쇠를 찾는 과정에 있었다. 오스카의 말벗이 되어준 블랙들과 형성되는 희미한 연결. 9.11이라는 비극을 공유하는 집단으로 형성된 공동체. 그것은 애도를 통해 새로운 관계가 형성될 수 있다는 가능성이다.

오스카는 할아버지를 모르고 자랐다. 할아버지는 오스카에게 존재하지 않는 사람이나 다름없었다. 2차 세계대전 당시 독일 드레스덴 폭격으로 사랑하는 사람을 잃은 할아버지는 충격으로 말을 잃었다. 소중한 사람을 잃어본 사람은 소중한 존재를 또 잃을까 봐 두려워서 자취를 감춘다. 보지 못해도 잊은 것은 아니다. 말을 못 한다고 쓰지 못하는 것은 아니어서 할아버지는 아들(오스카의 아빠)에게 부치지 못하는 편지를 40년 동안 쓴다.

소설은 할아버지와 오스카의 시점 그리고 할머니의 시점이 번갈아 나오는 구성이다. 전체적으로 ‘엄청나게’와 ‘믿을 수 없게’를 반복해서 쓰는 오스카의 말 습관이 비극이 지닌 어조의 무게를 덜어주지만, 동시에 할아버지와 할머니의 서사가 묵직하다. 드레스덴 폭격으로 상실을 경험한 할아버지와 할머니는 9.11로 아들을 잃었다. 드레스덴 폭격과 9.11로 사랑하는 사람을 잃은 아픔이 반복되지만, 이번에는 다르다. 자취를 감췄던 할아버지는 할머니 앞에 나타난다. 40년 만이다. 공항에서 그의 방문목적을 묻는 말에 할아버지는 애도하기 위해서, 라고 썼다가 다시 한번 살아보기 위해서, 라고 고쳐 쓴다.

할아버지는 그동안의 부재를 만회하려는 듯 오스카와 동행한다. 오스카는 갑자기 나타난 할아버지를 ‘세입자’로 알지만 상관없다. 그들은 같은 사람을 잃었고, 상실에 대한 공유를 통해 새로운 관계를 형성한다. 오스카는 세입자/할아버지와 같이 아빠의 무덤으로 간다. 오스카가 그동안 열쇠를 갖고 뉴욕을 탐험했던 이유는 아빠의 마지막 진실을 알고 싶었기 때문이다. 아빠가 어떤 상황 속에서 죽어갔는지 알 수 없어 상상력을 멈추지 못했던 오스카였다. 탐험이 끝나고도 마음에 남은 빈 구멍을 채울 수가 없었다. 오스카가 아빠의 무덤에 오고 싶었던 이유는 아빠의 빈 관을 확인하기 위해서다. 오스카는 비로소 아빠의 부재를 선명하게 본다. 무엇으로도 대체할 수 없는 한 사람의 고유한 자리가 비어있음을 인식하는 순간이다. 할아버지는 아들의 빈 관에 그동안 쓴 수많은 편지를 채워 넣는다. 전하지 못한 말을 전한다. 아빠의 2주기에 두 사람이 함께 치른 애도의식이었다.

공동체의 비극은 ‘엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운’ 곳에서 일어났다. 혼자서는 해결 불가능한 아픔이 어떻게 공동체를 통해 치유될 수 있는지, 소설은 그 가능성을 보여준다. 오스카는 아빠와 단절되었지만, 그 단절로 세상과 연결된다. 사랑하는 사람의 부재를 함께 반추한다. 혼자만의 아픔이 아니라는 것을 알게 된 아홉 살 오스카는 함께 한 경험을 통해 살아나갈 것이다. 소설은 익숙하지만 잊기 쉬운 메시지를 되새긴다. ‘왜 사람들은 자기가 전하려는 뜻을 그 순간에 말할 수 없을까?’ 이별의 순간이 언제 찾아올지 알 수 없다. 그러니 사랑하는 사람에게 하고 싶은 말을 전해야 한다. 너무 늦지 않게.

김성민 칼럼니스트

8 hours ago

5

8 hours ago

5

![[오늘의 운세] 2025년 9월 23일 별자리 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300086.jpg)

![[오늘의 운세] 2025년 9월 23일 띠별 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300085.jpg)

![바흐부터 쇼스타코비치, 젊은 거장들의 클래식 향연[문화대상 이 작품]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300054.jpg)

![[포토] 서울숲재즈페스티벌2025](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201243.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·