우리 인생의 궤적은 사시사철을 겪으며 성장에서 수렴에 이르는 자연계 생물의 주기와 닮았다. 예로부터 시를 짓고 그림을 그릴 줄 아는 동양의 문인들은 자연에 인간의 삶을 은유적으로 표현하며 빗대었다. 특히 사계절 중 가을에 이르면, 인생의 진정한 절정이 무엇인지, 그리고 그것을 위해 우리가 무엇을 내려놓아야 하는지 스스로에게 자문하며 결국 유한에 이르는 인간의 생사관을 조망하는 사색적이고 반성적인 비유를 많이 남겼다. 누구나 청량한 하늘과 드높은 구름, 곱게 물든 낙엽, 주변을 물들이는 붉은 낙조를 보면 가을의 운치가 좋으면서도, 꽃피는 청춘기, 뜨거운 여름을 보내기에 아쉽고 보내고 내려놓고 정리해야 할 것만이 수북이 남은 가을과 겨울이 유독 쓸쓸해지는 것은 만고불변의 이치인가 보다.

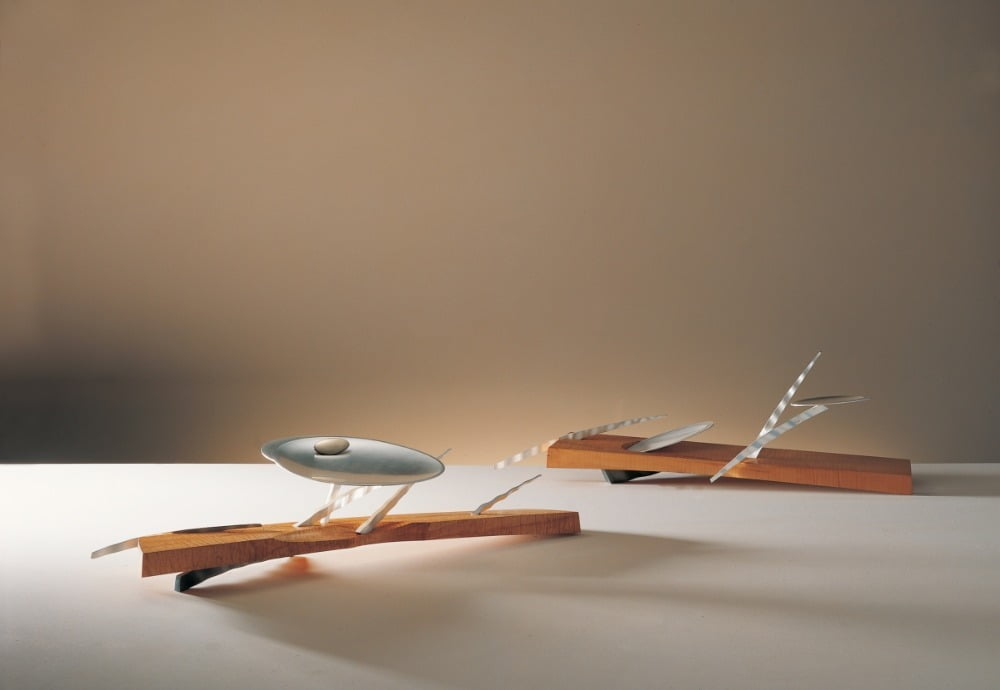

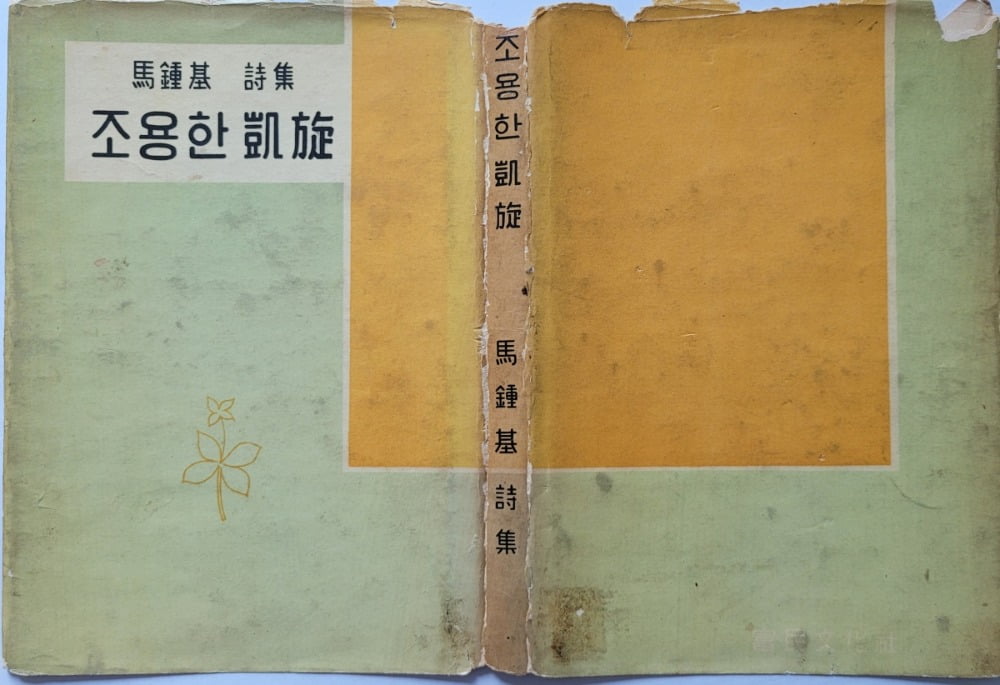

가을에 가장 어울리는 물질은 금(金)이다. 특히 금속공예가 故 유리지(1945~2013)가 1987년을 기점으로 작업한 금속 조형물에는 붓으로 그린 것과는 달리 금속을 주물로 제작해 꾸민 가을 정경을 볼 수 있다. 바라보면 윤동주 시인의 시 ‘내 인생에 가을이 오면’의 시구가 떠오르며 동시에 인생의 가을에 접어든 내 삶의 의미와 가치를 스스로 돌아보게 된다.

故 유리지(1945-2013)는 한국 추상미술 1세대 유영국의 장녀로 미국 1974년 미국 풀브라이트 장학생으로 선발되어 템플대학교 타일러 미술대학(Tyler School of Art, Temple Universiyty)에서 유학했다. 신진 금속 제조 기술과 조형 방법론을 배우고 귀국 후에는 작가, 교육자, 박물관인으로 누구보다 치열하고 열정적으로 활동하며 금속공예 전문 교육 기관이나 시장도 변변찮았던 한국 현대공예의 수준을 견인하는 데 기여했다. 치밀한 장인정신과 기술력을 바탕으로 수준 높은 금속공예기와 장신구를 제작하여 작가로서도 동료, 후배들에게 많은 영향을 미쳤다. 이러한 영향력을 기려 2022년 서울공예박물관에서는 <유리지 작가 회고전>을 열었고, 2023년 서울시에서는 유리지공예상을 제정했다.

다방면으로 펼쳤던 활동이 다소 안정기에 접어들던 1980년대 초, 작가는 한층 조형성을 강조한 작품들을 다수 제작했다. 지식과 경험을 쌓는데 바빴던 20대, 해야 할 일과 인간관계에 집중했던 30대를 지나 인생의 수많은 시험을 치르고 자리 잡기 시작한 40대에 들어섰으니, 이제는 한 인간의 삶과 작가로 맺어야 할 열매에 대해 고민하고 집중할 때임을 직감했던 걸까?

이 당시 제작한 <밀물>, <섬풍경>, <여름밤-하늘>, <노을Ⅱ(SunsetⅡ>(1983) 등의 작가의 초기 금속 조형물은 한국미술의 주요한 특징인 자연미와 서정 어린 심상의 표현이 잘 살아있다. 기능과 실용성을 우선하느라 타협 혹은 제한했던 기물의 형태와 구조를 자신의 눈으로 보았거나 기억하는 산, 들, 수변, 갯돌의 형태로 재현하며 자신만의 독특한 형태와 구성을 만들었다. 더불어 새, 개구리, 물고기 그리고 소녀 등을 등장시켜 자연과의 공존공생(共存共生)하는 삶의 지향을 반영했다. 수면 혹은 지면 위로 봉긋 솟아오른 둥근 돌, 산, 언덕 그리고 굽이 흐르는 물길 그리고 그 뒤에 걸친 달의 형상은 직선보다 곡선을 추구했던 한국미술의 유기적인 형태의 추구를 계승한다.

나는 자연의 일부인 인간에 대해 깊이 생각하며 어떻게 하면 이것들을 보다 본질적인 형상으로 담아낼 수 있을까 고민했습니다. - 故유리지 曰

<바람부는 저녁 Windy Evening>(1984), <언덕을 보면>(1987)과 <호수정경>(1987), <바람에 기대어>(1987) 등 1980년대 작업에는 초기작보다 가을이라는 구체적 계절과 밤 혹은 새벽이라는 시간을 더욱 구체화한다. 작가는 서산 너머 지는 붉은 낙조를 황동의 색, 옻칠한 백동의 검붉은 색 그리고 금을 덧입힌 금부[1] 등으로 변주했다. 고개 수그린 꽃대 그리고 갈대 등으로 쓸쓸한 가을과 고즈넉한 겨울의 계절감을, 인기척 없이 잔물결만이 살랑이는 검은 물가에 비추는 은은한 달그림자로 모든 것이 잠들고 고요함이 감도는 새벽이나 밤의 시간을 표현했다. 아련한 여운과 은은한 빛으로 채워진 언덕을, 물가를 지켜보며 잠들지 못하는 어느 존재의 먹먹한 마음, 스산한 공기가 고스란히 전이된다. 자연은 방향 없는 속도를 멈추고 내면의 침묵에 귀 기울이는 존재의 전환이 이루어지는 장소다. 마치 심연 속 고요한 호수처럼, 외부의 소음이 사라진 자리에 진실한 자아가 서 있다. 금속의 물성을 마음을 비추는 거울로, 달빛으로 받아들이는 심중 풍경을 우리 눈이 보고 있다.

그것은 작가의 감정, 기억에 기인한 실경이 아니다. 누구나 한국인이라면 근공감하는 근원의 풍경. 그것은 작가의 개인적 경험과 성정에서 발아한 것이지만 같은 풍토의 장(場)에서 사는 우리의 마음속에도 자리한 공통의 것이다. 한국미술은 늘 한국인의 감정, 기억에 공통으로 자리하고 공감하는 근원, 고요하고 평화로운 정서를 실체화하는 데 주력했다. 전통을 들여다보고 재료를 바꾸어 실험하면서 한국인의 마음, 삶을 설명하는 예술을 우리 것으로 여겨왔다. 화가는 화폭과 붓으로 궁구한다면, 금속공예가는 금속을 두드리고 새기고 주물로 뜬 형상을 운필 삼아 마음의 상을 실체화한다. 붓으로 그리는 것보다 금속으로만 전달 가능한 희뿌옇고 어슴푸레한 달빛, 적요한 분위기가 있다. 그의 서정성은 한국현대미술을 넘어 문명과 인간의 소외에 대해 고민하며 달빛 아래 메밀꽃처럼 피워낸 이효석의 문학이나 한국적 정서와 고향을 그리워하는 마음을 서정적 선율에 담았던 윤용하의 보리밭 같은 가곡들과 동시대 맥을 같이 하는 것으로 한국예술 전반이 올곧게 추구해온 자연의 생명성과 한국적 정감의 표현이다.

홍지수 공예 평론가•미술학 박사•CraftMIX 대표

[1] 금부(金鈇)는 한국전통 금속공예 기법으로 금, 은, 동으로 제작한 형태에 열을 가하여 얇은 금을 붙이는 기법이다.

8 hours ago

5

8 hours ago

5

![[포토] 서울숲재즈페스티벌2025](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201243.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·