부동산 경기 침체가 4년 가까이 이어지면서 국내 건설업 생태계가 고사 직전에 내몰렸다. 주요 건설사 네 곳 중 한 곳은 부채비율이 200%를 초과해 유동성 리스크에 직면했다. 은행권의 건설업 연체율도 7년 새 최고로 치솟는 등 건설업발 유동성 위기가 전방위로 확산하고 있다.

30일 한국경제신문이 시공능력평가 상위 200위 건설사의 재무 현황을 전수 조사한 결과 작년 말 기준 사업·감사보고서를 공개한 185곳 가운데 27.6%인 51곳의 부채총계가 자본총계의 두 배를 웃돌았다. 올해 들어 신동아건설(58위) 삼부토건(71위) 대흥건설(96위) 등 200위 내 중견사 10곳이 기업회생절차(법정관리)를 신청했을 정도다.

프로젝트파이낸싱(PF) 자금이 꽉 막힌 데다 인건비와 원자재 가격 급등으로 건설 비용이 눈덩이처럼 커졌다. 하지만 수도권 외곽과 지방, 비(非)아파트 시장 위주로 부동산 침체의 골이 깊어 공사대금은 제대로 들어오지 않고 있다.

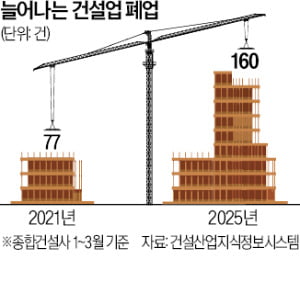

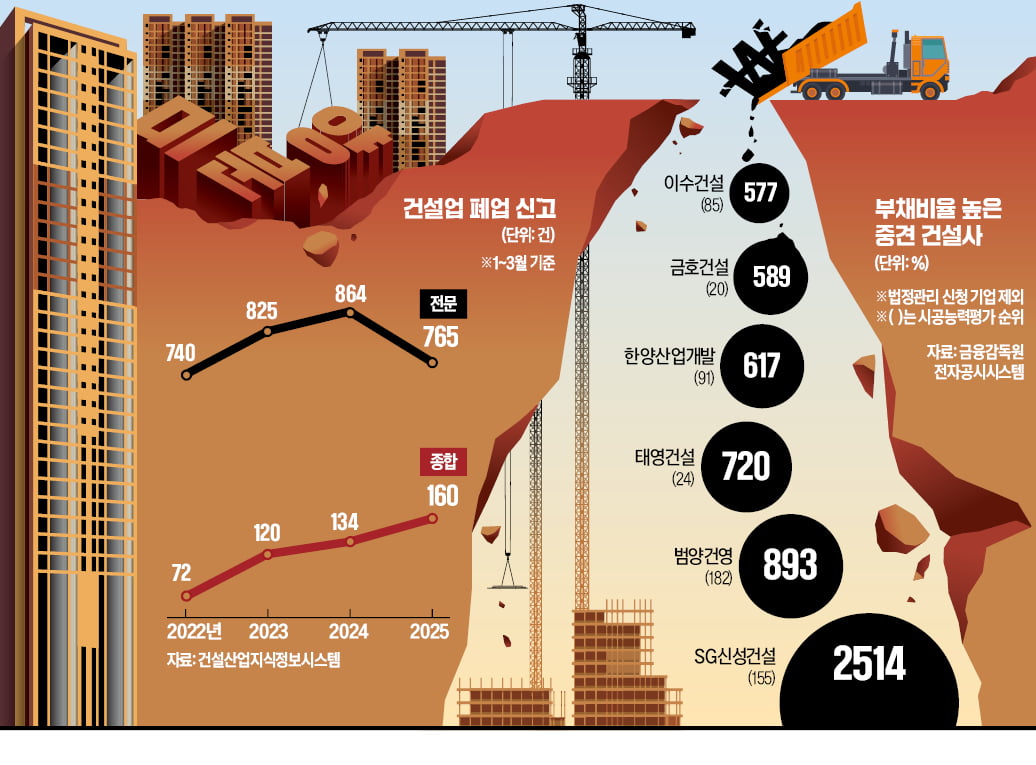

경기도에 본사를 둔 한 중견 건설사의 분양미수금은 2023년 134억원에서 지난해 1000억원으로 급증했다. 올해 1분기에만 전문건설사 765곳이 폐업 신고를 하고, 공인중개사 개업은 25년 만에 최저로 떨어지는 등 후방 산업도 흔들리고 있다.

건설사의 재무구조가 갈수록 나빠지면서 은행에서 빌린 돈조차 갚지 못하는 곳이 늘었다. 국민 신한 하나 우리 등 4대 시중은행의 지난 1분기 건설업 연체율(산술 평균 기준)은 전분기보다 0.25%포인트 오른 0.73%를 기록했다. 관련 통계 집계가 가능한 2018년 1분기 말 이후 7년 만에 가장 높다. 이동주 한국주택협회 산업본부장은 “내수와 서민 경제에 미치는 영향이 큰 만큼 세제나 금융 규제 완화 등을 통해 건설산업을 정상화해야 한다”며 “정부가 선제적으로 건설업 구조조정을 주도할 필요가 있다”고 말했다.

중견 건설사 덮친 '미수금 공포'…지방·非아파트가 '부실 뇌관'

건설사 미수금 1년새 3배 이상 ↑, 중견사 28%가 유동성 '빨간불'

시공능력평가 100위 내 A건설이 지난해 상반기 준공한 광주광역시 역세권 아파트는 전체 물량의 절반 이상(올 3월 기준)이 미분양 상태로 남아 있다. 공사비 절반가량이 미수금이다. 지난 3월 인천과 울산에서 B건설과 C건설이 분양한 오피스텔에는 청약자가 각각 2명, 6명에 그쳤다. 이들 건설사는 공사를 진행할지 고민에 빠졌다.

지방과 비아파트 시장 침체로 누적된 미수금이 건설업계 부실의 뇌관으로 떠올랐다. 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색, 경기 침체, 대출 규제 등이 복합적으로 작용해 ‘주인을 못 찾은 집’이 늘고 있어서다. 분양대금을 제때 회수하지 못한 건설사들은 ‘빈 곳간’으로 생존의 갈림길에 내몰리고 있다.

◇ 미수금 쌓이고 대위변제하기도

30일 건설업계에 따르면 시공능력평가 50위 이내 D건설은 분양미수금이 2023년 1537억원에서 지난해 4752억원으로 세 배가량으로 늘어났다. 경기뿐 아니라 경북 경주, 충남 천안 등 수도권 외곽과 지방에서 미수금이 쌓였다. 부산과 경기 용인 등에서 도급으로 아파트를 짓는 E건설도 공사미수금이 1년 새 150억원에서 568억원으로 급증했다. 공사비 지급 여력이 부족한 발주처가 많아 미청구 공사비도 눈덩이처럼 커지고 있다.

기껏 지어놓은 집이 잘 안 팔리는 게 주요 이유로 꼽힌다. 국토교통부에 따르면 전국 ‘준공 후 미분양’ 물량은 올해 3월 기준 2만5117가구에 달한다. 2023년 7월(9041가구) 이후 20개월 연속 증가세를 나타냈다. 이 중 81.8%(2만543가구)가 지방에 몰려 있다. 업계에서는 건설사가 숨긴 물량이 많아 준공 후 미분양이 3만 가구를 훨씬 웃돌 것으로 추정한다. 대형 건설사 관계자는 “미분양을 축소 신고하는 건설사가 적지 않다”며 “지방 A지역은 미분양이 정부 통계보다 세 배 많다는 소문이 돌 정도”라고 전했다.

지식산업센터와 생활숙박시설, 오피스텔 등 비아파트 시장도 암울하긴 마찬가지다. 한때 아파트 대체재로 인기를 끌었지만 ‘똘똘한 아파트 한 채’ 선호와 금융권 대출 규제 강화로 찬바람이 불고 있다. 시세가 하락하자 분양계약 해지 소송도 기승을 부리고 있다. 지난달 경기 수원의 한 지식산업센터 분양 계약자들이 중도금을 납부하지 않아 시공사가 약 98억원을 대위변제하는 일도 벌어졌다.

◇ 4곳 중 1곳이 자금난 악화

악재는 수두룩하다. 건설업계는 사업성이 양호한 현장에도 PF 자금이 돌지 않고 있다고 하소연한다.

금융비용만 문제가 아니다. 자금줄이 막힌 시행사가 망하면 시공사가 빚을 대신 떠안는 PF 우발채무가 급증할 수밖에 없다. 인건비와 원자재 가격은 내려갈 줄 모르고, 공사비를 둘러싼 갈등도 잦아들지 않고 있다. 최근 안전사고가 잇달아 관리 비용도 더 늘어날 전망이다. 브랜드 인지도가 낮아 지방이나 비아파트 시장을 주로 공략해온 중소·중견 건설사의 고충은 훨씬 심하다.

자금난을 더 이상 버티지 못하고 무너지는 업체가 잇따르고 있다. 올해 1분기에만 신동아건설(58위), 대저건설(103위), 삼부토건(71위), 안강건설(116위), 대우조선해양건설(83위·2023년 기준), 삼정기업(114위), 삼정이앤시(122위), 벽산엔지니어링(180위), 이화공영(134위), 대흥건설(96위) 등 시공능력평가 200위 내 중견 건설사 10곳이 법정관리를 신청했다.

작년 말 기준 중견 건설사 4곳 중 1곳의 부채비율이 200%를 초과했거나 자본잠식 상태에 빠져 있다. 사업·감사보고서를 공시한 185개 회사 중 51곳(27.6%)이 여기에 해당한다. SG신성건설의 부채비율은 2514%나 된다. 삼정기업, 삼정이앤시, 이화공영 등 올해 법정관리 길을 걷게 된 회사의 부채비율(작년 말 기준)은 모두 200%대다. 나이스신용평가는 최근 펴낸 보고서에서 영업적자를 내고 부채비율이 400%를 웃도는 부실 징후 건설사를 작년보다 4곳 늘어난 15곳으로 제시했다.

이인혁/임근호/정의진 기자 twopeople@hankyung.com

3 weeks ago

12

3 weeks ago

12

![고수익 노리다 함정 빠질라…입주권 거래 '5대 주의점'[똑똑한 부동산]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25052400283.jpg)

!["강남은 너무 비싸서 여기로 왔는데"…고소영도 '찜'했다 [집코노미-핫!부동산]](https://img.hankyung.com/photo/202505/01.40600741.1.jpg)

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·