아크테릭스, 살로몬. Z세대가 사랑하는 ‘요즘 아웃도어’ 브랜드들이다. 한때 백패커들의 전유물이던 이 브랜드들은 이제 도시 한복판에서 ‘쿨함’과 ‘희소성’을 상징하는 고프코어 룩의 선봉에 서 있다. 이 브랜들을 보유한 에이머스포츠(Amer Sports)의 주가도 고공 행진 중이다. 지난해 뉴욕 증시에 상장한 지 1년 반 만에 주가는 150.5% 급등했고, 최근에는 신고가를 경신했다.

그런데 이 브랜드들의 공통점이 있다. 바로 중국 자본의 손에 있다는 점이다. 그럼에도 이들은 여전히 북유럽 감성을 입고, 프랑스식 매장을 연다. 브랜드의 국적이 바뀌었음을 아는 소비자는 많지 않은 이유다. 한때 ‘세계의 공장’이던 중국이 어떻게 글로벌 브랜드를 소유하는 OBM 국가로 거듭나게 됐을까?

▶아크테릭스·살로몬=중국 자본

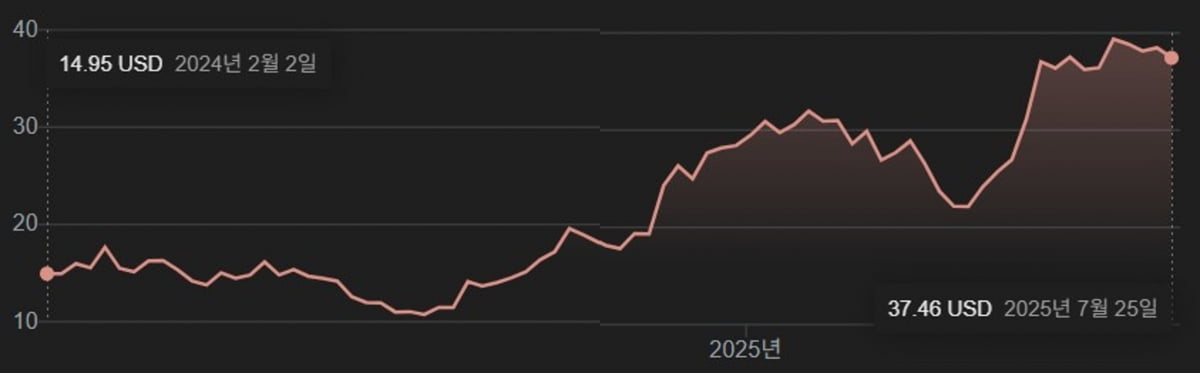

25일 블룸버그 인텔리전스에 따르면 아크테릭스·살로몬 등을 보유한 에이머스포츠는 상장 첫날인 2023년 2월 2일 14.95달러에 거래를 시작해, 올해 7월 25일 기준 37.46달러까지 뛰었다. 지난 16일엔 39.27달러를 찍으며 신고가를 새로 썼다. 월가의 평균 목표가는 41.44달러로, 여전히 상승 여력이 남아 있다는 평가다.

에이머스포츠의 실적도 가파르게 성장하고 있다. 2023년 매출은 43억7000만 달러였고, 2024년에는 51억8000만 달러, 올해는 60억9000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 지난해 기준 지역별 매출 비중은 미주 지역이 35.87%로 가장 높았고, 유럽·중동·아프리카(EMEA)가 29.20%, 중화권이 24.04%, 아시아 태평양이 9.89%를 차지했다.

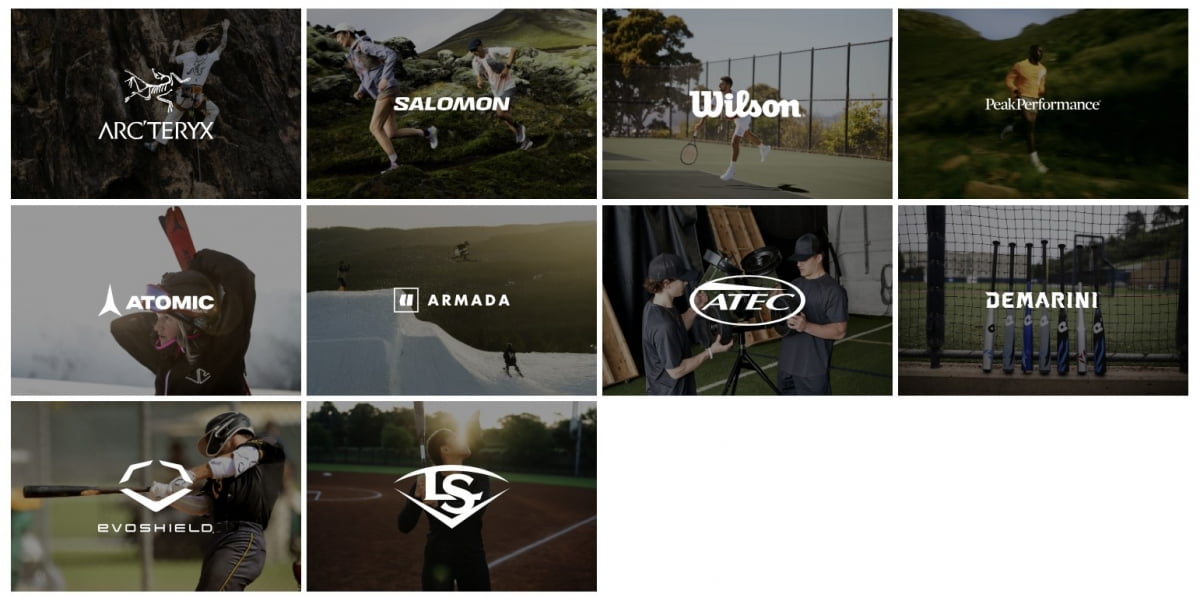

1980년대 스포츠 용품 산업에 진출한 에이머스포츠는 핀란드 헬싱키에 본사를 둔 글로벌 스포츠 브랜드 그룹이다. 캐나다 아웃도어 브랜드 아크테릭스, 프랑스의 겨울 스포츠 브랜드 살로몬, 스웨덴의 피크 퍼포먼스, 오스트리아의 아토믹, 미국의 테니스 브랜드 윌슨, MLB 공식 배트를 생산하는 루이스빌 슬러거 등 다양한 다국적 브랜드를 보유하고 있다.

이 회사는 2019년 중국의 스포츠웨어 기업 안타스포츠가 주도한 컨소시엄에 인수되며 중국 자본의 품에 안겼다. 현재 안타스포츠가 41.95%로 최대 주주이며, 룰루레몬 창업자 칩 윌슨의 펀드인 아나메레드 인베스트먼트가 18.78%, 홍콩계 사모펀드 파운틴베스트가 6.16%, 미국 FMR LLC가 4.73%, 중국 텐센트가 3.90%를 각각 보유하고 있다. 전체 지분의 절반 이상이 중국계 자본으로 구성돼 있는 셈이다.

▶중국, OEM 국가에서 브랜드 소유국으로

그러나 소비자들은 이들 브랜드가 중국 기업 소유라는 사실을 쉽게 인식하지 못한다. 안타 스포츠가 에이머 스포츠를 인수한 이후에도 ‘북유럽 감성’이나 ‘기능성 명품’ 이미지를 훼손하지 않았기 때문이다. 실제로 아크테릭스 역시 본사를 여전히 핀란드 헬싱키에 두고 있다.

의도적인 측면이 크다. 중국 소비재 브랜드의 해외 확장에 있어 가장 큰 걸림돌은 ‘중국산 제품’에 대한 소비자들의 고정관념, 즉 원산지 효과다. 중국 기업들은 기존의 국가 정체성과 감성을 유지하는 방식을 택하고 있다. 브랜드·웹사이트·SNS 콘텐츠에서 중국적 정체성 최소화하는 전략이다.

다른 측면으로는 중국 기업이 브랜드 고유의 문화 자본을 이해하고 존중할 수 있는 수준의 역량을 갖췄다는 뜻으로도 풀이된다. 중국이 주문자 상표 부착 생산(OEM) 국가에서 자체 브랜드 제조(OBM) 강국이 되고 있다는 뜻이기도 하다.

중국은 1990~2000년대까지만 해도 ‘세계의 공장'’이라고 불리는 세계 의류·신발 OEM 생산의 중심지였다. 그리고 이 과정에서 축적된 제조기술, 공급망, 품질관리 인프라가 막강했다. 가장 큰 요인은 정부의 계획이다. 이 기반을 바탕으로 ‘중국제조 2025’, ‘쌍순환 전략’ 등 정부 주도의 산업 고도화 정책에 따라 브랜드 소유와 고부가가치 창출로 방향을 전환하게 됐다.

앞으로 중국은 단지 브랜드를 사고 파는 단계를 넘어, 브랜드를 만드는 주체로 발돋움할 가능성이 높다. 지만수 한국금융연구원 선임연구위원은 “중국 기업들이 자신 있게 글로벌 브랜드를 인수할 수 있었던 배경에는 14억 명 규모의 내수 시장이라는 든든한 기반이 있었다”며 “자체 브랜드를 키우기보다, 이미 글로벌 감성과 브랜드력을 갖춘 해외 브랜드를 사들이는 것이 더 합리적인 선택이었다”고 평가했다. 이어 “다음 수순은 자연스럽게 ‘중국발 자체 브랜드’의 본격적인 부상이 될 것”이라고 내다봤다.

이혜인 기자 hey@hankyung.com

12 hours ago

1

12 hours ago

1

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

English (US) ·

English (US) ·