올해 창업 3년차인 림스다이내믹스는 중국 선전을 대표하는 로봇 스타트업이다. ‘한계를 뛰어넘다’라는 의미의 이 회사는 이족보행 로봇과 인간의 작업 영상을 로봇이 보고 배우는 ‘임보디드 인공지능(AI)’ 분야에서 가장 앞서 있다는 평가를 받는다. 중국 춘제에서 16개 휴머노이드로 칼군무를 선보인 항저우 기반의 유니트리와 경쟁 구도를 형성하고 있다.

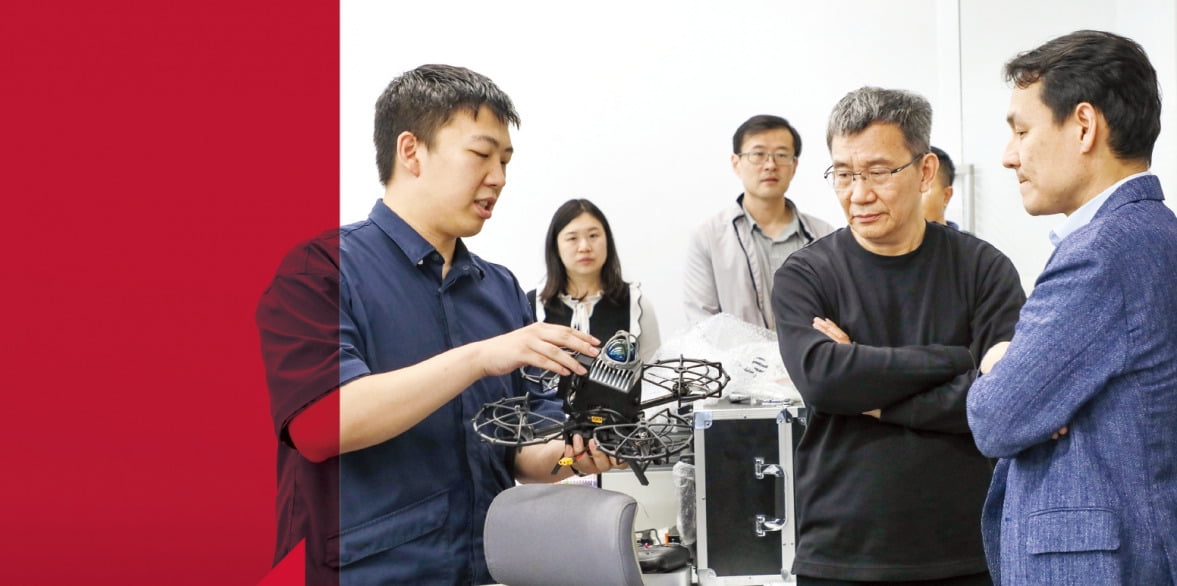

선전 남서쪽 난산산업단지에 있는 림스의 로비에 들어서자 약 0.5m 크기의 이족보행 로봇 트론1이 가장 먼저 눈에 들어왔다. 림스 공동 창업자인 장웨이 최고기술책임자(CTO)는 “있는 힘껏 당기고 밀어보라. 넘어뜨릴 수 있으면 해도 좋다”고 권했다. 기자와 서울대 공대 교수진이 권유대로 해봤는데 한두 걸음 옆으로 밀리는 듯하더니 트론은 안정적으로 균형을 유지했다. 장 CTO는 “로봇을 연구하는 세계 대학과 연구실에 트론을 판매하고 있다”며 “트론을 기반으로 각자 수요에 맞게 다양한 로봇을 만들 수 있을 것”이라고 말했다. 트론을 로봇 하드웨어 플랫폼으로 성장시키고 있다는 얘기다.

“로봇이 차세대 디바이스 될 것”

로봇은 미·중이 패권을 다투는 가장 치열한 전쟁터다. 스마트폰을 잇는 차세대 디바이스로 부상할 것이란 전망이 나온다. 골드만삭스는 글로벌 휴머노이드 로봇 시장이 2035년이면 2050억달러 규모로 성장할 것으로 예상했다. 씨티뱅크는 2040년 휴머노이드 로봇이 6억 대를 넘어설 것으로 전망했으며, 뱅크오브아메리카는 2060년이면 그 수가 30억 대에 달할 것으로 관측하고 있다.

서울대 로봇 전문가인 조규진 기계공학부 교수는 “공장 자동화를 가능하게 하고, 우리 일상을 도울 로봇이 반드시 인간의 형상을 본뜬 휴머노이드 형태일 필요는 없다”면서도 “로봇에 AI를 결합한 산업은 생산성 혁명뿐만 아니라 전쟁 능력과도 직결된 터라 강대국 간 시장 선점을 위한 격전이 벌어지고 있다”고 설명했다. 미국의 테슬라, 구글, 메타 등 빅테크와 보스턴다이내믹스, 피규어AI, 어질러티로보틱스 등의 스타트업에 맞서 중국에선 유니트리, 애지봇, 엔진AI, 유비테크 같은 신흥 강자들이 세계 시장을 겨냥해 로봇 상용화에 속도를 높이고 있다.

전문가들은 로봇 분야에서도 미국이 혁신과 소프트웨어 분야에서 앞서 있다고 평가한다. 중국의 강점은 하드웨어에 있을 뿐이라는 주장이다. 하지만 림스 등 중국 로봇기업은 전례 없는 개방성과 실험정신으로 기존 한계를 넘어서고 있다는 평가가 나온다.

백가쟁명식 中의 로봇 육성

림스만 해도 임보디드 AI 분야에서 글로벌 플랫폼을 지향한다. 영상 기반 생성형 AI 모델과 강화학습 알고리즘을 결합해 수백 가지 동작 데이터를 입력하지 않고도 로봇이 실제 환경에서 자율적으로 판단하고 학습 및 대응할 수 있도록 ‘림스 비디오젠모션(VGM)’을 개발했다. 이와 관련한 코드를 공개해 세계 누구든 활용할 수 있도록 오픈소스 전략을 택했다. 장 CTO는 중국에서 최초로 휴머노이드 로봇에 적용된 이 플랫폼을 ‘로봇의 두뇌’에 비유했다. 그는 “실시간 학습 능력과 일반화된 사고를 구현한다는 점에서 기존 로봇 제어 방식과 다르다”며 “로봇이 계단을 오르거나 경사로를 내려가는 복잡한 지형에서도 안정적으로 이동할 수 있다”고 설명했다.

유니트리도 마찬가지다. 그들이 만드는 로봇 대부분을 대학과 연구실에 보내고, 모터와 센서를 조작하고 컨트롤하기 위한 코드를 누구나 무료로 이용할 수 있도록 하고 있다. 조 교수는 “중국 로봇산업의 가장 큰 특징은 미국 기술을 열정적으로 베끼고 모터, 액추에이터, 라이다 등 핵심 부품에서 그들만의 표준화를 달성한 다음 이를 기반으로 제품을 더 정교하게 만들어 세상에 없던 물건을 내놓는 것”이라고 말했다. 모방→표준화→창조의 선순환이 작동하고 있다는 얘기다. 이 같은 현상에 대해 최근 파이낸셜타임스(FT)는 “중국은 전기차에서 그랬듯이 로봇산업에서도 자연선택 과정을 통해 굉장히 다양한 상품을 무작위로 내놓으려고 하는 데 비해 테슬라 등 미국 플레이어들은 성배(완성형 기술)를 내놓는 데 주력한다”고 지적했다.

美와 달리 ‘언베일 전략’ 택해

지난 19일 베이징에서 열린 세계 첫 휴머노이드 로봇 하프마라톤대회는 로봇산업에 대한 중국식 접근법을 가장 잘 보여주는 것이라는 분석이 나온다. 벤처캐피털업계 관계자는 “미국의 로봇기업은 그들의 기술을 영상으로만 보여주고, 전시회나 박람회에 가도 외부 접근을 철저히 배제하고 눈으로만 보라고 한다”며 “이에 비해 중국은 실물을 공개하고, 사람들이 사용해보도록 한다”고 말했다. 이미 중국 오지 주민에겐 로봇개에 제수 용품을 싣고 산길을 가는 것이 흔한 일이다. 중국의 군과 경찰은 순찰용으로 로봇을 현장에 투입하고 있다.

유비테크는 자사 산업용 휴머노이드 로봇 20대가 올해 상반기 자동차 제조업체 둥펑류저우모터 생산라인에 배치될 예정이라고 지난달 밝혔다. 이 같은 민간의 혁신은 중국 정부의 압도적인 물량 지원까지 등에 업고 있다. 중국 정부는 로봇산업에 1370억달러 규모의 국가 주도형 벤처캐피털 펀드를 투입할 것이라고 최근 발표했다. 상하이는 휴머노이드 로봇의 데이터 학습을 위해 정부가 지원하는 로봇 훈련 농장을 만들었다.

선전=강경주 기자 qurasoha@hankyung.com

6 hours ago

1

6 hours ago

1

English (US) ·

English (US) ·