35세인 장웨이는 중국 레드테크 본산인 선전에 아버지 때 옮겨 와 터를 잡은 2세대다. 그는 값싼 노동력을 무기로 ‘복제 공산품’을 만든 아버지 세대와 다른 길을 개척했다. 미국 퍼듀대(박사), UC버클리(박사후과정)를 거쳐 오하이오주립대에서 종신교수직을 맡았다. 모두 20대에 이룬 성과다.

‘림스(LimX)’라는 로봇 기업 공동 창업자인 장웨이는 저장대 종신교수로 재직 중이다. 오하이오주립대에 같이 근무한 장리 교수와 의기투합해 2022년 선전의 로봇 물결에 뛰어들었다. 첫 출발을 위한 종잣돈으로 100억원을 투자받았고, 최근 2000억원 규모 시리즈A까지 확정 지었다. 알리바바그룹이 최대 투자자다. 저장대가 기업가로 변신한 장웨이에게 교수직을 제안한 것은 작년의 일이다.

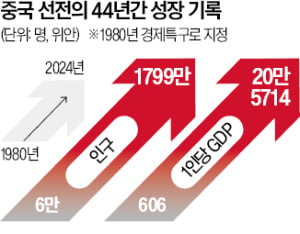

한 문단으로 짧게 정리한 장웨이의 역동적 삶은 중국 리더들이 그토록 염원한 중국몽(中國夢)의 한 페이지다. 중국을 개혁·개방으로 이끈 덩샤오핑은 1980년 8월 선전을 제1호 경제특구로 지정했다. 작년까지 44년 동안 선전의 1인당 국내총생산(GDP)은 339배, 인구는 299배 폭증했다. 화웨이, DJI, 비야디 등 레드테크를 이끄는 기업 대부분이 선전에서 탄생했다.

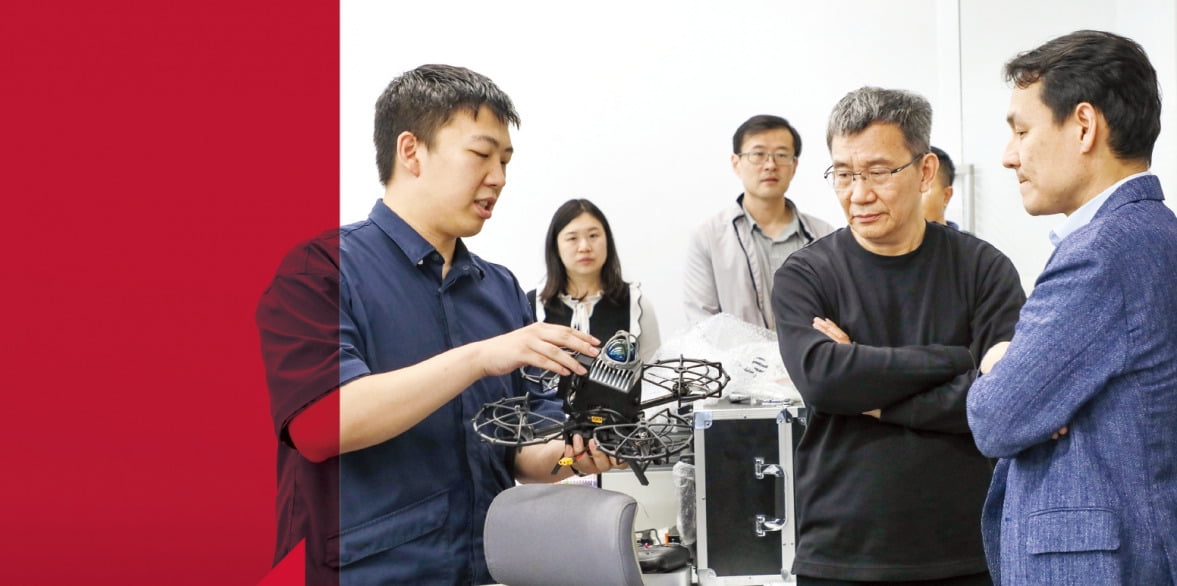

28일 현지 업계에 따르면 ‘선전 모델’은 중국 전역으로 퍼지며 첨단산업의 씨앗을 뿌리고 있다. 세계 1위 드론 기업 DJI 공동 창업자인 리쩌샹 홍콩과학기술대 교수는 2014년 ‘X봇 파크’라는 로봇 및 하드웨어 인큐베이터를 설립했다. 선전, 충칭, 닝보, 상하이, 홍콩, 광저우 등 6개 도시에서 주요 대학 1학년 학생 중 약 1%만 엄선해 창업을 위한 모든 것을 지원하는 세계 유일의 ‘창업 대학’이다. 11년간 70여 개 팀이 창업했고 이 중 15%의 누적 기업 가치만 100억달러를 넘는다.

리 교수는 “완벽한 하드웨어 부품 공급망을 갖춘 중국은 실리콘밸리조차 흉내 낼 수 없는 창업 모델을 만들었다”고 말했다. 선전 탐방에 동행한 서울대 로봇 전문가인 조규진 기계공학과 교수는 “딥시크처럼 언제 어디서 세계를 놀라게 할 중국 스타트업이 튀어나올지 알 수 없다는 두려움과 충격이 교차했다”고 소감을 전했다.

"中은 다빈치 대항마만 3개…韓, 만들려는 시도도 안해"

중국은 모방과 창조의 경계가 종이 한 장 차이임을 증명하고 있다. 미국 인튜이티브서지컬의 ‘다빈치’가 독점한 로봇 수술 분야만 해도 중국에선 3~4곳의 대항마가 등장했다. 인튜이티브서지컬에서 10여 년 근무하다가 홍콩 중산대로 옮겨와 코너스톤로보틱스를 창업한 새뮤얼 아우는 올 1월 EQT 등 글로벌 투자자에게서 7000만달러를 유치했다. 한국엔 다빈치를 잘 다루는 의사는 수두룩하지만, 다빈치를 만들려는 공학도는 없다. 반도체 전문가들은 첨단 반도체 제조의 필수 장비인 ASML 극자외선노광장비(EUV)를 중국이 자체 제작하는 건 시간문제라고 말한다.

중국은 한때 ‘글로벌 카피캣’이란 조롱의 대상이었다. 중국식 자본주의는 모순투성이의 엉터리 조어로 치부됐다. 하지만 지금 중국은 도널드 트럼프 대통령의 미국 일방주의에 맞설 유일한 국가라는 평가를 받는다. 중국은 글로벌 로봇산업의 중심이다. 2015년부터 중국 주도로 매년 열리는 세계 최대 로봇 박람회인 월드로봇콘퍼런스(WRC)에서 그들은 “인류를 노동에서 해방시키는 데 중국이 앞장설 것”이라고 말한다. 미국에 한발 앞서 휴머노이드 로봇 이니셔티브를 거머쥐겠다는 포부다.

이를 가능하게 하는 건 인재에 대한 우대다. 선전 시민이 사랑하는 산책로인 ‘탤런트파크’는 지금의 선전을 만든 100명의 과학기술 영웅을 추앙하는 공간이다. 선전에서 연구년을 보낸 차석원 서울대 기계공학부 교수는 “미국이 중국을 강하게 억제하고 나서면서 한국이 시간을 번 형국인데 이 기회마저 놓칠까 봐 걱정이다”고 했다.

박동휘 테크&사이언스부장

7 hours ago

1

7 hours ago

1

English (US) ·

English (US) ·