올해 들어 5대 은행에서 주택 관련 대출이 8조원 이상 늘어난 가운데 이 중 12조원은 디딤돌(주택담보대출·주담대)과 버팀목(전세담보대출·전세대) 등 정책대출 상품인 것으로 집계됐다. 은행이 자체적으로 판매한 주택 관련 대출은 4조원가량 줄었다는 얘기다. 금융당국이 가계대출 관리에 적극적으로 나서면서 시중은행들이 주담대 등 관련 상품 금리를 높게 유지하는 영향으로 풀이된다. 서민을 대상으로 하는 정책대출을 이용할 조건을 충족하지 못하는 사람은 고금리 대출을 택할 수밖에 없다 보니 불만이 커지고 있다. 은행만을 탓하는 가계대출 관리 기조에 변화를 줄 필요가 있다는 목소리가 나온다.

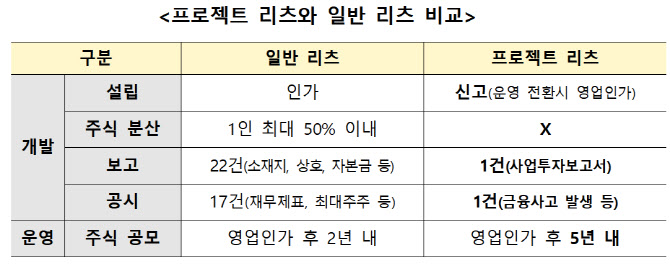

1일 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에 따르면 작년 12월 말 555조5466억원이었던 주택 관련 대출 잔액은 지난 4월 29일 563조8644억원으로 8조3178억원 증가했다. 일각에서 은행이 가계대출 관리에 소홀해진 게 아니냐는 지적이 제기되는 대목이다. 다만 전체 대출 중 정부에서 서민을 위해 공급하는 정책대출만을 따로 계산해보면 이 기간 동안 12조985억원 늘어났다. 은행이 자체적으로 판매한 대출은 오히려 3조7807억원가량 줄었다.

정책대출은 정부와 공공기관이 국민의 주거 안정을 위해 마련한 금융상품이다. 금리가 시중은행 상품보다 낮은 만큼 인기가 많지만 조건을 충족해야 한다. 주담대인 디딤돌대출의 일반형 상품은 연 소득 6000만원 이하 무주택자가 5억원 이하의 집을 살 때 연 2~3%대 금리로 최대 2억5000만원까지 빌려준다. 작년 12월 말부터 올해 4월 말까지 주담대 정책 상품 잔액은 43조4223억원에서 51조8639억원으로 8조4416억원 늘었으며, 전세대 정책 상품은 3조6570억원 증가했다. 주담대와 전세대 양쪽이 골고루 늘어난 셈이다.

주담대에서 정책 상품 잔액이 늘어났다는 점은 서민이 보다 합리적 금리로 대출을 받았다는 면에서 긍정적으로 평가된다. 실제 2023년부터 정부는 디딤돌대출 요건을 계속해서 완화하며 더 많은 개인이 대출을 받을 수 있게 했다. 신혼부부 디딤돌대출 소득 요건은 그해 10월부터 부부 합산 연 소득 7000만원에서 8500만원으로 확대됐다. 지난해 12월 신생아 디딤돌대출을 받을 수 있는 소득 기준은 부부 합산 1억3000만원에서 2억원으로 완화됐다.

금융권에서는 가계대출 증가를 견인한 것이 정책 상품인 상황에서 금융당국의 은행에 대한 주담대 압박을 완화할 필요가 있다는 지적도 나온다.

금융당국은 2023년부터 가계대출을 국내 경제의 뇌관으로 지목하고 엄격한 관리 기조를 이어왔다. 일례로 오는 7월부터는 한층 강화된 ‘3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR)’을 적용할 예정이다. 해당 조치가 실행되면 개별 차주가 받을 수 있는 대출의 총량이 크게 줄어든다. 금융권 관계자는 “실제 시중은행에서 대출이 감소세에 접어든 상황에서 고강도 가계대출 압박 정책을 지속해야 할 이유에 의문이 생긴다”고 전했다.

은행을 찾는 차주가 계속해서 높은 금리를 요구받아야 하는 상황도 문제로 꼽힌다. 시중은행이 금융당국의 눈치를 보느라 기준금리 인하분을 대출에 반영하지 못하고 있다. 이에 따라 정책대출 상품을 받을 요건이 되지 않는 개인은 시중은행의 고금리 대출을 감내해야 하는 실정이다. 대출에 형평성이 없다는 지적이 나오는 이유다.

시중은행은 현재의 자체 대출 감소세를 심각한 상황으로 인지하고 있다. 지금과 같은 주택 관련 대출 감소세가 연말까지 지속되면 내년 이후의 실적에까지 타격을 줄 수 있기 때문이다.

각 은행은 주담대와 전세대출 위축 속도를 줄일 방안을 모색하고 있다. 신한은행은 2일부터 전세자금대출 리스크 관리 조치를 완화한다. 서울 외 지역에서 소유권 이전 조건부(임대인 변경) 전세대출 취급을 허용하는 것이다.

지금까지는 전국을 대상으로 대출 실행 당일 집주인(임대인)이 바뀌는 조건의 전세대출을 내주지 않았지만, 서울 외 지역에서는 이와 같은 대출을 재개한다는 의미다. 또한 신한은행은 ‘신한전세대출’(주택금융공사·주택도시보증공사 보증) 상품 금리도 0.2%포인트 인하한다.

![중세 유럽귀족 청년들 타던 것처럼…마세라티 '원조'의 자부심 [신차털기]](https://img.hankyung.com/photo/202504/01.40335582.1.jpg)

![[속보]최상목 "직무 계속 수행할 수 없어 사퇴…국민께 죄송"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25050101369.jpg)

![[속보] 한덕수 권한대행, 최상목 부총리 사표 수리](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/01/news-p.v1.20250501.6811f2ea54864fcda577c6d429744586_P1.png)

English (US) ·

English (US) ·