지난 한 세기, 현대미술에서 ‘가장 영향력 있는 작가’로 꼽히는 루이스 부르주아(1911~2010)의 전시가 두 곳에서 개막했다. 경기 용인 호암미술관과 서울 국제갤러리다. 거대한 거미 조각으로 잘 알려진 그 작가다. 어린 시절의 트라우마를 여러 매체로 승화해온 그지만, 세상이 부르주아를 알아본 것은 60세가 넘어서였다. 70여 년에 걸친 부르주아의 작품 세계는 몇 개의 단어로 정의하기 어렵다. 두 전시를 모두 봐야 할 이유가 여기에 있다. 호암미술관에서 8월 29일 개막한 ‘루이스 부르주아: 덧없고 영원한’과 9월 2일 국제갤러리 K2와 한옥 전시장에서 문을 연 ‘Rocking to Infinity(무한히 흔들리는)’를 비교했다.

교차 구성의 함정…트라우마만 남았나

호암미술관에서 선보인 ‘루이스 부르주아: 덧없고 영원한’은 전 생애에 걸친 작품 106점을 망라한다. 작품 수에서 압도적이다. 하지만 한 작가의 세계를 어떻게 펼쳐내 설득력 있게 전달하느냐는 전적으로 기획자의 역할. 공간과 접근법에 따라 완전히 다르게 다가오는 게 전시 감상의 묘미다. 그런 점에서 모처럼 날카롭게 비교해볼 기회이기도 하다.

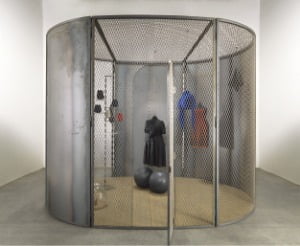

호암 전시는 1940년대 초기 회화와 ‘인물’ 연작, 1990년대 시작된 대형 ‘밀실’ 연작, 말년의 패브릭 작업, 시적 드로잉부터 대형 설치 작품까지 작가의 작업 여정을 따라간다. 삼성문화재단 소장품 13점, 해외 기관 소장품도 포함됐다. 전시 제목은 부르주아가 쓴 글에서 차용했다. 평생 탐구해온 기억, 트라우마, 신체, 시간과 관련한 내면을 압축한다. ‘사라지는 것과 영원한 것’이라는 양극의 개념으로 남성과 여성, 과거와 현재, 무의식과 의식 사이에서 흔들리는 정체성과 감정을 포착한다. 일기와 정신분석 기록 등이 전시장 벽에 얇은 핀으로 위태롭게 걸린 점이 상징적이다.

여기까지는 좋다. 하지만 의식과 무의식을 넘나드는 교차 구성, 호암미술관 전시장 규모에 비해 작품 수가 과도하게 많은 점은 못내 아쉽다. 1940년대 검은 회화(‘집-여자’)와 2006년 작품 ‘밀실(검은 날들)’이 한 공간에 놓인 것이 단적인 예다.

부르주아는 33년간 정신분석을 받으며 오직 자신을 치유하는 수단으로 예술을 대했다. ‘모성’과 ‘아버지 파괴’라는 큰 테마는 이어졌지만, 시기별로 다른 이야기를 써 내려갔다. 프랑스 파리를 떠나 미국 뉴욕으로 이주한 시기, 출산과 아버지의 죽음 이후 우울증, 회복과 화해의 과정을 담은 말년 등이 그렇다. 다소 뻔하게 느껴질지언정 부르주아의 작품을 연대기 순으로 또는 특정 시기에 집중해 세심하게 접근해야 하는 이유다.

이 전시는 부르주아의 아시아 순회 전시 일환으로 뉴욕 이스턴재단과 협력해 기획됐다. 호주 시드니에서는 ‘낮이 밤을 침략했나, 밤이 낮을 침략했나’로, 일본 도쿄에선 ‘난 지옥에 여러 번 다녀왔다, 말하자면 그것은 정말 멋졌다’로 전시 제목과 구성이 조금씩 달라졌다. 지난해 도쿄 모리미술관 전시가 호평받은 것은 기나긴 지옥을 통과한 작가의 삶을 관람객이 함께 반추하고, 예술로서 자신을 회복해 나가는 과정에 공감했기 때문이다.

이번 호암 전시에선 다른 오브제들과 맥락 없이 놓여 그냥 지나치기 십상이다. 대형 거미 조각 등도 제대로 감상하기에 공간이 비좁다. 106점의 작품을 욱여넣은 탓에 부르주아가 마치 분노와 혼돈에 휩싸여 어두컴컴한 세상 속에 살았던 인물이라는 잔상만 남는다. 전시는 2026년 1월 4일까지.

70대 넘어 회복과 화해를 노래한 ‘거미 여인’

국제갤러리에서 9월 2일 개막한 ‘Rocking to Infinity(무한히 흔드는)’는 부르주아의 정신세계에 더 친밀하게 다가간다. “인생은 고통이다”라고 말하며 아이러니하게도 99세까지 산 부르주아. 그의 생애 후반 20년의 작품을 엄선했다. 인생은 고통이지만, 오직 고통으로만 점철되지 않는다는 사실, 그리고 어딘가에서 언젠가는 희망과 기쁨의 씨앗이 피어난다는 사실을 일깨운다. 전시의 제목은 아이를 품에 안아 달래는 어머니의 정서적 평온 상태를 환기한다.

K2 전시장은 우선 붉은색이 압도한다. 4개의 벽면을 수평의 4열로 나눠 한 열마다 연작을 배치했다. 맨 윗줄에는 과슈로 작업한 ‘손 드로잉’이 놓였다. 오선지가 그려진 종이 위에 세 개의 손. 한 손에 결혼반지를 낀 부르주아 자기 손과 두 개의 다른 손이 마치 즉흥곡 음표처럼 그려졌다. 이 작품은 ‘아침 10시, 네가 나에게 오는 시간(10AM is When You Come to Me)’(2006) 연작. 1980년부터 약 30년에 걸쳐 부르주아의 조수로 일한 제리 고로보이가 작업을 위해 그를 집으로 데리러 오는 시간을 뜻한다. 그 아래엔 직물 연작인 ‘하루의 시간들(Hours of the Day)’(2006)이 놓였다. 24시간을 표기한 둥근 시계에 글을 적어 마음의 이야기를 풀어놓는다. 마치 한 편의 시화집을 완독한 것처럼. 평생 모성에 천착한 부르주아의 엄마와 아이 연작, 물감이 마르지 않은 표면 위에 새로운 젖은 물감을 덧칠하는 ‘웻 온 웻(wet-on-on)’ 기법의 부드러운 추상 ‘붉은색(Rouge)’(2008) 연작이 하단부를 장식한다.

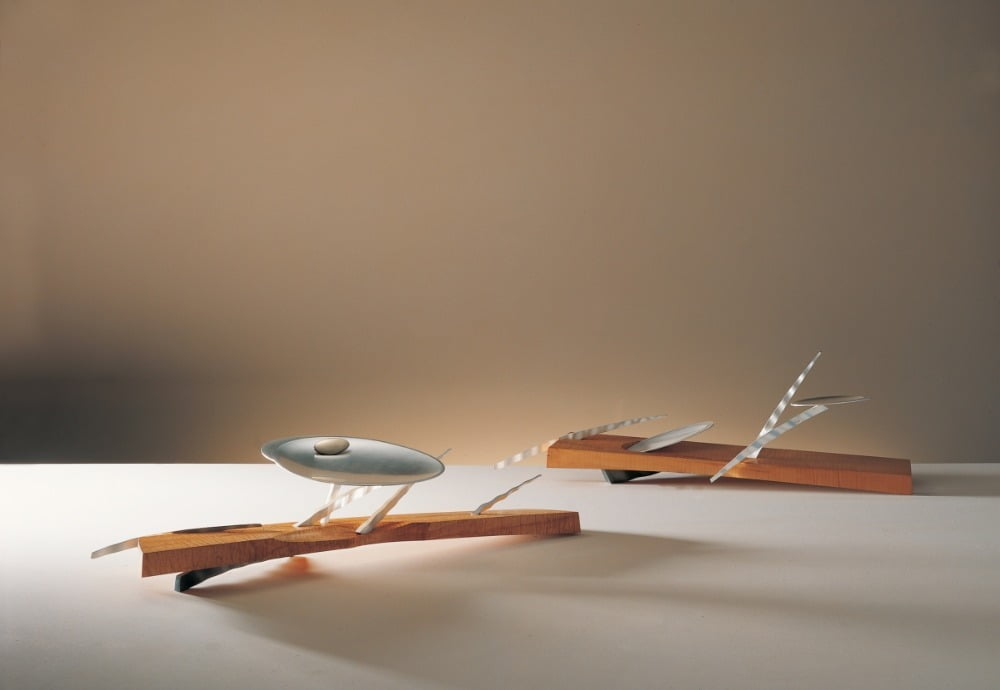

수평으로 놓인 평면 작품들을 수직으로 분할하는 세 점의 조각은 공간에 리듬감을 더한다. 조각이 공통적으로 말하는 것은 ‘무한한 순환’. 1999년 작품인 ‘분수(Fountain)’는 숫자 8을 연상시키고, 위태로운 듯 매달린 알루미늄 조각 ‘커플’(2008~2009)은 어디가 시작이고 끝인지 모르게 두 사람을 결합한다.

사람의 살결과 비슷한 분홍색 대리석으로 조각한 ‘무제(No.5)’(1998)가 가장 인상적이다. 네 개의 손이 서로의 팔목을 맞잡아 사람도 거뜬히 앉을 수 있다는 ‘천사의 의자(Angel’s Chair)’를 상징한다. 필립 라라 스미스 이스턴재단 큐레이터는 “숫자 8과 나선의 형태, 원형의 시계 등의 모티프는 무한한 순환을 상징한다”고 했다.

이번 전시에서는 한옥 공간을 놓치지 말 것. 1994년에 제작해 전시한 뒤 최초로 공개된 부르주아의 ‘커피 필터 드로잉’이 걸렸다. 원형의 커피 필터 위에 기하학적 추상과 자연스러운 얼룩 등이 어우러진다. 총 25점의 커피 필터 드로잉 중 16점이 이번 전시에 나왔다. 전시는 10월 26일까지.

김보라 기자 destinybr@hankyung.com

2 weeks ago

10

2 weeks ago

10

![[포토] 서울숲재즈페스티벌2025](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201243.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·