민간 육상풍력 회사들이 올해 발전시장에서 발을 뺄 채비를 하고 있다. 정부가 시행 중인 ‘고정가격계약 경쟁입찰상한가’ 제도 때문이다. 풍력발전 업체들은 현실을 고려하지 않는 이 제도로 전력 판매 가격이 감당할 수준에 못 미친다고 아우성치고 있다. 정부의 신재생에너지 보급 계획에 차질이 생길 수밖에 없다는 우려가 나온다.

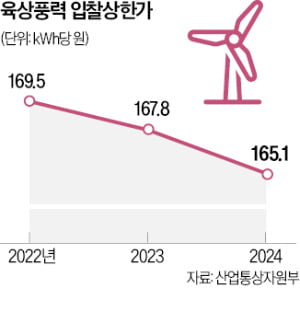

16일 풍력업계에 따르면 GS풍력발전, 대명에너지, SK디앤디 등 국내 민간 풍력업체 1~3위 기업은 입찰 상한가가 작년과 같은 수준에서 결정된다면 다음달 입찰에 참여하지 않기로 결정했다. 정부는 매년 1회 풍력발전 업체가 생산해 판매하는 전기판매단가의 상한가를 정하고, 이보다 낮은 가격에 전기를 공급할 수 있는 기업만 풍력발전기 설치사업 입찰에 참여시키고 있다. 현재 상한가는 지난해 결정된 165.14원이다. 매년 낮아지고 있는 상황을 고려하면 다음달 열리는 입찰에선 165원 이하로 내려갈 가능성이 크다.

입찰 상한가 제도는 풍력발전의 효율성을 높여 단가를 낮추기 위해 마련된 제도다. 취지엔 공감하지만 현실과 지나치게 동떨어져 가격이 정해진다는 게 업계의 공통된 목소리다. 한 풍력발전회사 관계자는 “설치 비용과 추후 벌어들일 돈 등을 비교해 보면 현재 상태로는 손실을 보고 전력을 팔아야 한다”며 “정부는 효율성만 고려하고 시공비와 인건비 인상 등을 전혀 고려하지 않고 있다”고 했다.

실제로 통계청에 따르면 건설직종 노임단가는 지난 3년 사이 직종별로 평균 23% 상승했고, 전기시설 공사비는 21%, 건설공사비는 17% 올랐다. 반면 이 기간 입찰 상한가는 169.5원에서 165.14원으로 오히려 낮아졌다.

이에 따라 업계는 태양광과 함께 재생에너지 비중을 가장 빠르게 높일 수 있는 육상풍력에 대한 비현실적인 가격 규제를 현실화할 필요가 있다고 지적한다. 육상풍력 보급이 저조하면 해상풍력을 통해 풍력 목표 보급량을 맞춰야 하는데, 아직 해상풍력은 기술적으로 상용화되지 않고 있다. 육상풍력 없이 해상풍력만으로 탄소배출 감축 목표를 달성하기는 어려울 것이란 얘기다. 지난해 정부의 공고물량 대비 육상풍력 보급량은 66%에 그쳤다.

정부의 신재생에너지 보급 목표 달성도 차질이 생길 수밖에 없다. 정부는 국가온실가스감축목표(NDC)에 맞춰 2030년까지 재생에너지 발전 비중을 30%로 높인다는 계획을 발표했다. 이를 위해 풍력발전량을 올해 3GW에서 2030년 18.3GW까지 늘리겠다고 밝혔다.

풍력업계 관계자는 “입찰 상한가가 빠르게 낮아지고 있는 추세여서 낙찰된다고 해도 낮은 사업성 탓에 프로젝트파이낸싱(PF)조차 불가능할 수 있다는 공감대가 업계에서 만들어지고 있다”며 “참여하려는 기업을 늘리려면 상한가의 현실화가 필요하다”고 강조했다.

성상훈/김우섭 기자 uphoon@hankyung.com

3 weeks ago

11

3 weeks ago

11

!["母가 꽁꽁 숨긴 돈뭉치 날릴 뻔"…154조 쌓여있는 '치매머니' [임현우의 경제VOCA]](https://img.hankyung.com/photo/202505/01.35391140.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·