신한 프리미어 패밀리오피스 고객 40여 명은 최근 국내 신기술 사업 금융회사가 조성한 메자닌 전문 투자조합에 약 300억원을 출자했다. 메자닌은 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW) 등 일정 기간이 지나면 주식으로 바꿀 수 있거나 주식을 받을 권리가 붙은 채권이다. 채권 이자를 받다가 나중에 주식 가치 상승을 통해 추가 수익을 낼 수도 있다. 여기에 전문 투자조합을 통해 투자하면 주식 매매 차익에 과세하지 않는다는 점까지 눈여겨본 초고액 자산가가 몰리면서 순식간에 투자 유치가 끝났다. 출자금액도 당초 목표한 금액(100억원)을 훌쩍 넘겼다.

◇ “몇 년 후 대박” 당근에 50억원

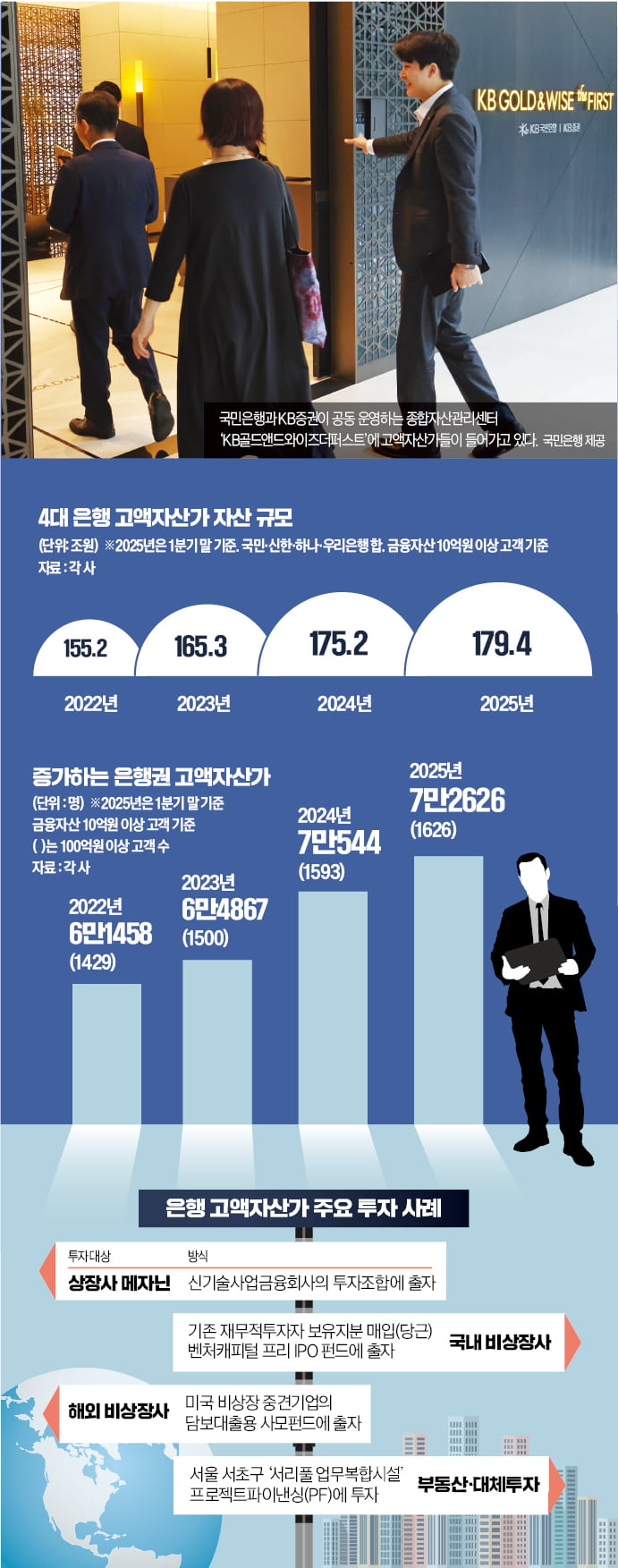

고액 자산가들이 이 같은 투자에 뛰어드는 사례는 점점 많아지고 있다. 이들은 자본시장 전반에서 기회를 훑으면서 과거 기관투자가의 전유물로 여겨지던 투자 대상에도 적극 자금을 투입한다. 은행들은 이 과정에서 각종 유망 투자처를 발 빠르게 연결해주며 존재감을 드러내고 있다. 금융자산 10억원 이상인 고액 자산가들이 국민 신한 하나 우리 등 4대 은행에 맡긴 돈이 지난 1분기 179조3595억원까지 불어난 배경이다.

비상장사도 고액 자산가가 활발히 투자하는 대상 중 하나로 꼽힌다. 하나은행과 하나증권의 개인 고객들은 최근 중고 거래 플랫폼 당근의 한 재무적 투자자가 보유한 주식 약 50억원어치를 사들였다. 매수자들은 모두 하나금융그룹의 초고액 자산가 전담 조직인 ‘클럽원’의 고객이다. 매매가격 기준 당근의 기업가치는 2조5000억원 수준인 것으로 전해진다. 이들은 당근이 이익을 내는 ‘유니콘’(기업가치 1조원 이상 비상장사)으로 최근 해외 고객까지 늘려가는 점에 주목해 투자 결정을 내린 것으로 알려졌다. 클럽원 고객들은 얼마 전 국내 벤처캐피털의 프리 IPO(상장 전 투자) 전문 블라인드펀드에 120억원가량을 출자하기도 했다. 국민은행은 올 상반기 고액 자산가를 상대로 미국 비상장 중견기업의 담보대출에 투자하는 사모펀드를 판매해 주목받았다.

고액 자산가들은 대형 부동산 개발사업에도 관심을 보이고 있다. 신한은행은 조만간 금융자산 100억원 이상 고객을 대상으로 서울 서초구 ‘서리풀 업무복합시설’ 건설을 위한 프로젝트파이낸싱(PF) 투자자를 모집한다. PF 규모만 5조원에 달하는 강남의 개발사업이다. 수익률이 은행 예·적금보다 높은 선순위 대출(5개월 만기)이란 점이 초고액 자산가의 이목을 끌고 있다. 김대수 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “고액 자산가들은 예·적금과 주식, 채권 등 전통적인 금융 상품만으론 원하는 만큼 자산 증식이 어렵다고 판단하고 새 투자처를 물색하고 있다”며 “과거보다 금융회사를 통해 정보를 접하기가 쉬워지면서 대형 기관이 참여하는 딜에도 적극 뛰어드는 분위기”라고 설명했다.

◇ 자산관리, 非이자 사업 핵심 ‘부상’

고객들의 투자 성향이 공격적으로 바뀌는 가운데 이자 수익마저 이전만큼 확보하기 어려워지면서 자산관리(WM) 부문의 중요성은 더욱 부각하는 분위기다. 거듭된 금리 하락에 4대 은행의 올해 1분기 순이자마진(NIM)은 평균 1.56%로 주저앉았다. 2022년 말(1.70%) 이후 내리막을 타고 있다. 수도권에서 집을 구매할 때 주택담보대출 한도를 최대 6억원으로 제한한 ‘6·27 부동산 대책’ 등 정부의 고강도 대출 규제로 안정적인 이자 수익원으로 꼽히던 가계대출마저 늘리기 어려워졌다는 평가가 나온다.

주가연계증권(ELS)과 파생결합펀드(DLF) 등 고위험 파생상품을 대체 수익원으로 키우기도 녹록지 않다. ‘홍콩 H지수 ELS 사태’ 등 과거 몇 차례 대규모 투자 손실이 발생한 뒤 금융당국 규제가 대폭 강화됐기 때문이다. 금융권 관계자는 “지난해 이후 은행들의 비이자수익 확대 전략이 갈수록 중요해지고 있다”며 “은행들이 WM을 핵심 비이자 수익원으로 키우기 위해 더욱 치열하게 고액 자산가 확보 경쟁을 벌일 것”이라고 전망했다.

김진성/조미현 기자 jskim1028@hankyung.com

6 hours ago

2

6 hours ago

2

![[단독] “매일 추심 협박 당하는데”…채무자대리인제도, 고작 1%만 구제된다](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202507/22/news-p.v1.20250722.8309d12d5890454aabec47f968214181_R.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·