“산불로 지역 농업기반 자체가 완전히 붕괴됐습니다. 그 여파가 몇 년일지 몇 십년일지도 가늠하기 어려운 상황이지요.”

이동필 전 농림축산식품부 장관은 경북 북부지역 산불 피해자 중 한명이다. 관직에서 물러나면서 고향인 경북 의성에 내려와 9년간 농사를 지었다. 그는 이번 산불로 밭과 작물 등 농업기반을 완전히 잃었다. 피해 규모만 관상수 약 5200㎡, 작약 990㎡에 달한다.

산을 개간해 자두, 사과 등 여러 과일도 3300㎡ 규모로 경작했는데 역시 산불로 모두 탔다. 임야에 심어 키우던 60년 된 낙엽송까지 전부 화마에 휩쓸렸다. 5000여 그루에 달하던 관상수 피해액만 2억~3억원 수준이다. 이 또한 피해 중 일부일 뿐이어서 전체 재산 피해가 어느정도일지는 가늠하기도 어렵다.

더 큰 문제는 지역 농업 기반 자체가 무너진 것이다. 이 전 장관은 “마을 내 70~80대 노인들이 평생을 바쳐 일궈온 밭과 작물, 농기계 등이 다 타 사라졌다”며 “다시 나무를 심고 10년을 또 기다려 재배한다는 걸 기대하기 어렵다”고 털어놨다. 이어 “이번 산불은 한 개인의 재산 피해 문제에 그치는 게 아니다. 지역 농업 기반이 무너지고 농촌의 공동체가 해체되는 문제, 지방 소멸까지 이어지는 재난 상황”이라고 강조했다.

역대 최악의 산불로 경북 북부 지역 산지가 검은 숲으로 변했다. 큰불은 꺼졌지만 지역 대다수 농가들은 평생 일군 농업 터전을 잃었다. 지역 농업 기반이 며칠 만에 완전히 붕괴된 것이다. 전문가들은 이번 산불이 한 마을이나 지방 단위의 영농활동 피해 문제에 그치지 않는다고 말한다. 농산물 생산 기반 자체가 무너지면서 최소 수년에서 수십년에 걸쳐 대규모 농작물 생산 부족 사태를 부르고 물가를 끌어올릴 수 있다는 우려가 나온다.

사과·송이 등 수년 간 품귀 현상 빚을 듯

2일 산림당국에 따르면 지난달 22일부터 28일까지 경북 의성과 안동, 청송, 영양, 영덕 등 5개 시·군을 휩쓴 초대형 산불은 역대급 피해를 낳았다. 경북을 비롯한 전국의 이번 산불 피해를 합치면 서울 면적의 약 80%인 4만8239㏊에 달한다. 특히 이 지역 대표작물 대부분이 큰 타격을 입어 농가의 시름이 깊어지고 있다. 당국 집계에 따르면 이번 산불로 경북 북부지역 농업시설 2100여 곳이 전소했다. 향후 최소 수년 간은 지역 농산물 품귀현상이 우려될 정도로 산지 복구가 어렵다는 게 현지 농민들 얘기다.

경북 지역은 사과, 자두 등 과일 생산량의 60% 비중을 차지하는 주요 산지다. 이 전 장관이 사는 의성군 단일 지역만 떼어 놓고 봐도 연간 1만3000t(톤)의 자두를 생산한다. 전국 자두 생산량의 25%를 차지한다. 의성군에선 이번 산불로 자두, 사과 등 과수원 160㏊, 기타 55㏊ 등 경작지 215㏊가 피해를 입은 것으로 추산했다. 국내 최고 품질 사과를 생산하기로 유명한 청송도 사과를 재배하는 농가만 4500곳이 피해를 입었다. 지난해 기준 약 8000t에 달하는 생산 시설이 완전히 전소된 것이다.

영덕군 소나무 숲이 대부분 불타 송이버섯 생산도 차질을 빚을 가능성이 크다. 영덕군은 국내 송이버섯 채취량의 30%를 차지하는 최대 산지다. 영덕에서는 이번 산불로 지품면, 축산면, 영덕읍 3곳에 있는 송이산 4000㏊가량이 불에 탔다. 영덕군 전체 산림 피해 면적 8000㏊의 절반에 이른다. 이밖에 의성 마늘, 영양 고추, 경남 산청 곶감 등의 생산지도 대부분 전소됐다.

산불 피해 반영되면…"물가 치솟을 것"

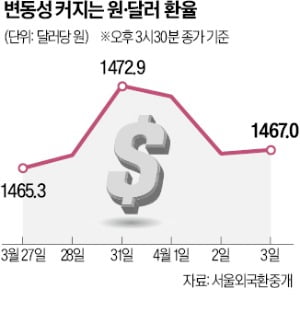

경북 지역을 중심으로 한 대규모 산불로 먹거리 물가에도 비상이 걸렸다. 가뜩이나 식품 가격이 고공행진 하는 상황에서 사과·마늘 등 주요 산지가 불타며 수급에 차질이 생길 수 있어서다. 그나마 안정세를 찾아가던 물가가 다시 뛸 수 있다는 불안이 커지고 있다.

통계청이 발표한 ‘3월 소비자물가동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 116.29로, 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 물가상승률은 지난해 9월부터 12월까지 4개월 연속 1%대에 머무르며 안정세를 보였다. 특히 농축수산물 물가는 1년 전보다 0.9% 상승하며, 전체 물가 상승률을 밑돌았다. 수산물(4.9%)과 축산물(3.1%)의 오름폭이 컸지만 농산물은 1.1% 하락하며 전체 물가를 끌어내렸다.

다만 정부는 산불 피해에 따른 농산물 물가가 본격적으로 반영될 다음달엔 물가상승률이 높아질 것으로 보고 있다. 몇몇 품목들은 벌써부터 가격이 오름세가 감지되는 상황이다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 경북지역을 주요 산지로 두고 있는 마늘, 사과, 고추, 송이버섯 등 주요 품목의 소매가격은 최근 한 달 새 3~12%가량 올랐다. 송미령 농식품부 장관은 "산불 피해로 인한 농산물 생산 감소로 수급 불안이 발생하지 않도록 과수와 노지 채소 등 품목별 생육 관리 협의체를 즉시 구성해서 수확기까지 지속적으로 운영하도록 하겠다"고 말했다.

"국내 농산물 생산 최대 30년 올스톱"

전문가들은 이번 산불로 인한 피해를 당분간 완전 복구하기 어려울 것으로 보고 있다. 특히 지방 농업은 대부분 60대 이상 고령층이 종사하는 구조다. 경북 북부지역 산불로 피해를 입은 5개 지역 노인 비율은 36.1%, 의성은 47.9%로 전국에서 가장 높은 수준이다. 농업 기반 복구에는 막대한 시간과 비용이 필요할 뿐만 아니라 설령 복구가 된다해도 10~20년 뒤 이들이 농사에 복귀하는 건 거의 불가능하다.

이 전 장관과 같은 의성 단촌면 마을에 거주하던 70대 농민 박모 씨도 마을로 산불 번진 지 2~3시간 만에 농업 터전을 다 잃었다. 그는 “동네가 처참하게 됐다”며 “고추 3만6000여 포기가 심겨 있던 밭이며 하우스며 농자재, 농산물 등을 보관하던 창고 등이 싹 다 불탔다”며 “다시 밭을 어떻게 일구냐”고 하소연했다. 이 마을 류시국 이장도 “하우스에서 키우던 작물 피해도 특히 큰 편인데 하우스가 거의 다 바람에 날아갔다”며 “불난 뒤에 피해가 더 컸으며 그 후 날씨가 오락가락하면서 냉해 피해도 입었다. 지금 거주하는 마을 총 57가구 중 13가구만 남아 있는 상황”이라고 전했다.

전문가들은 국내 버섯은 물론 사과, 자두, 감 등 주요 농산물 생산이 20년 이상 올스톱 될 것이라는 우려를 내놓고 있다. 산불 피해가 단지 불길이 지난 곳에만 그치지 않아 화염에서 멀리 떨어진 나무들조차 고열로 인해 줄기가 마르고, 열기로 꽃눈이 말라버린 사례가 속출하고 있어서다. 산림당국은 화재 당시 열기는 최대 1000도까지 치솟았던 것으로 추정한다. 작물이 나는 나무 자체를 다시 식재하고 키워야하는 상황이다. 수십년을 다시 투자해야하는 셈이다.

서건식 국립한국농수산대학교 교수는 “버섯을 예로 들어 보면 표토(토양층에서 맨 위에 있는 토양)만 살짝 그을린 정도가 아니라 산 전체가 달궈졌을 텐데 땅속에 있는 버섯균은 거의 다 죽었을 것으로 추정할 수 있다”며 “문제는 소나무도 산불로 고사했다는 점이다. 그나마 버섯이 다시 자라려면 소나무가 살아 있고 땅 속 송이균이 공생을 한다는 조건이 갖춰져야 하는데 10년 안에는 거의 불가능하다고 본다”고 설명했다. 그는 “이번 산불로 나무가 다 죽었으면 지금 조림(어린 나무를 심어 키움)을 시작해도 복구까지 30년 이상 걸리고, 나무가 살았다고 한다고 해도 단시간 내 복구를 기대하기 어렵다”고 예상했다.

김광수 서울대 농업생명과학대학 교수도 “마늘, 파 등 평야 지역에서 재배되는 작물보다는 사과나 송이버섯 같은 나무에서 나는 작물이 더 큰 영향을 받을 것”이라고 분석했다.

안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com

박수림 한경닷컴 기자 paksr365@hankyung.com

1 day ago

4

1 day ago

4

English (US) ·

English (US) ·