17년간 임금 격차 분석 결과

일자리 유지하면 연공서열 등 유리… 실직 땐 경력 단절-일자리 질 저하

물가상승 반영하면 실질 임금 줄어… 1년 넘게 일 쉬면 임금 격차 심화

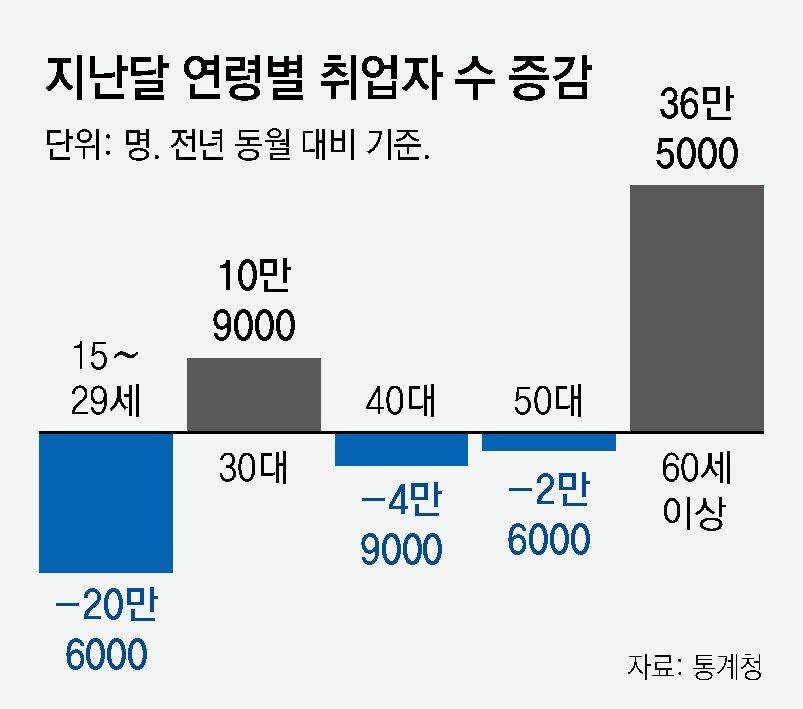

중장년층 64%가 실직-취업 반복… “퇴직자 재취업 체계적 지원 시급”

주변의 부러움을 사고 있지만, 최 씨는 동료들 생각에 쉽게 자랑을 하지 못한다. 그는 “다른 은행 동기들은 은행에서 마련해 준 퇴직자용 시간제 강사 자리에서 훨씬 적은 월급을 받으며 일한다. 중소기업 다니다 나온 친구들은 재취업할 자리조차 없다고 한다”고 말했다.

● 일자리 유지-퇴직 후 실직 ‘월급 격차 437만 원’

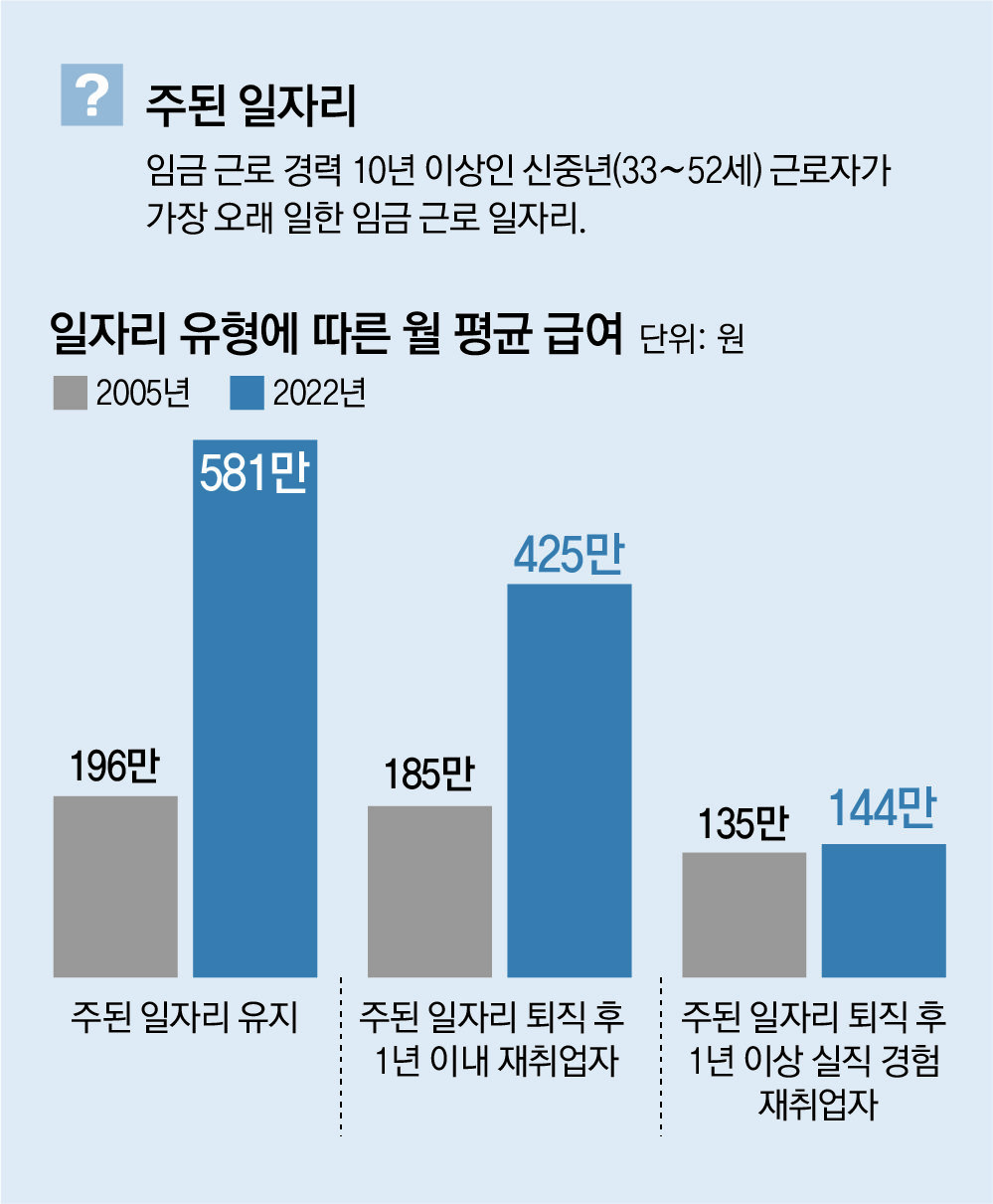

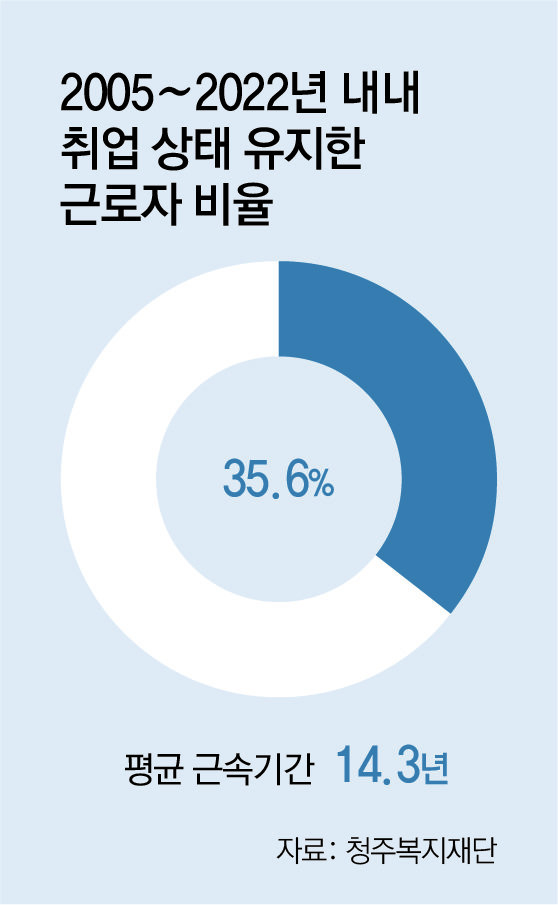

지은정 한국고용정보원 부연구위원이 청주복지재단에 제출한 보고서에 따르면 주된 일자리를 유지한 중장년층과 퇴직 후 장기간 구직활동을 하다 재취업한 중장년층 간의 소득 격차가 18년간 극명하게 벌어진 것으로 나타났다. 주된 일자리는 임금 근로 경력 10년 이상인 근로자가 분석 기간에 가장 오래 일한 임금 근로 일자리를 말한다.

주된 일자리를 유지한 경우 연공서열이 오르면서 월급도 꾸준히 올라갔지만 주된 일자리 퇴직 1년 이후 재취업을 하면 경력을 제대로 인정받지 못한 것으로 보인다.

주된 일자리를 유지한 사람과 장기 실직 후 재취업한 사람의 월 소득 격차는 2022년 기준 437만 원에 달했다. 안정적 고용이 보장되고 퇴직 후에도 경력으로 인정받을 수 있는 양질의 일자리와 그렇지 않은 일자리의 이중구조 격차가 그만큼 커졌다는 것을 의미한다. 지 부연구위원은 “구직 의욕이 있다는 가정하에 중장년 퇴직자가 재취업을 하는 데 1년 이상 걸렸다면 특별한 지식이나 기술이 없는 사무직 등 일반적인 직렬을 소화했거나 퇴직한 주된 일자리의 질 자체가 좋지 않아 경력을 제대로 인정받지 못한 경우로 추정된다”고 했다. 일자리 질에 따른 주된 일자리 차이가 재취업 시장에도 영향을 미쳤다는 분석이다.주된 일자리에서 퇴직했지만 1년 이내 재취업에 성공한 근로자 월급은 같은 기간 평균 월급이 185만 원에서 425만 원으로 2배 이상으로 올랐다. 퇴직 후 빠른 재취업 여부가 노동시장 내에서 임금 수준에 큰 영향을 미친다는 분석이다.

지 부연구위원은 “퇴직 후 1년 이상 미취업 상태가 지속되면 노동시장에서 퇴사자에 대해 갖는 폄하와 장기 실직자에 대한 낙인이 합쳐져 근로소득이 크게 낮아진다”며 “그럼에도 저임금 단순노무직에 종사하는 이유는 생계유지의 대안이 없기 때문”이라고 분석했다.

● 17년간 주된 일자리 유지 중장년 10명 중 3명뿐

전문 기술이나 자격증이 없는 단순 사무직 중장년 근로자는 한국의 경직된 노동환경 속에서 고임금 재취업이 매우 어렵다. 그러다 보니 대부분 급여와 복지 수준이 낮은 저임금 단순노무직이나 자영업으로 내몰린다.

정부는 기업 주도의 퇴직 후 재고용 등을 추진하고 있지만 현실적으로 재취업은 녹록지 않다. 통계청에 따르면 중장년층이 가장 오래 일한 일자리를 그만둔 평균 연령은 49.3세였다. 정년까지 10년 넘게 일자리를 찾아 헤매거나 울며 겨자 먹기로 저임금 자영업을 선택하는 상황이다.

한국고용정보원에 따르면 회사를 그만두고 자영업을 하는 50세 이상 48.8%가 최저임금보다 적은 수입을 거뒀다. 이들 월평균 소득은 279만7300원으로 집계됐다. 국세청 기준 2023년 자영업 폐업자(98만5868명)의 46%가 50세 이상이었다.

정부는 퇴직 근로자의 재취업 지원 서비스를 시행하고 있지만 재취업의 양적·질적 향상을 위한 구체적인 정책 방안은 논의되지 않고 있는 실정이다. 정부에서 제공하는 재취업 교육 서비스 역시 참여율이 저조하다.

한국고용정보원에 따르면 2024년 기준 서비스 의무 대상 근로자 참여율은 29.6%(2만5030명)에 그쳤다. 지 부연구위원은 “중장년 조기 퇴직자를 위한 실질적이고 체계적인 재취업 지원 서비스 확대가 시급하다”고 말했다.

동아일보 단독 >

이런 구독물도 추천합니다!

-

강용수의 철학이 필요할 때

-

정치를 부탁해

-

광화문에서

이문수 기자 doorwater@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 day ago

4

1 day ago

4

![[단독]‘17년 근속’ 10명중 3명뿐…실직기간 1년 넘기면 ‘월급 뚝’](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/14/131408817.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·