거래기업 파산·부도 등으로

4대銀 짊어질 손해 26조원

1년새 신용위험 확 커져 부담

파생상품 급증한 기업 요주의

대출심사 더 까다로워질듯

![[사진 = 연합뉴스]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/02/news-p.v1.20250402.984e6918957441f3be75ae1390b9153c_P1.png)

경기 침체 속도가 빨라지면서 지난해 4대 시중은행의 기업 관련 신용위험이 1년 새 2배 급증한 것으로 나타났다.

시중에 좀처럼 돈이 돌지 않는 ‘돈맥경화’ 현상이 2022년 팬데믹 국면 이후 최악을 기록했는데, 은행과 거래하는 업체들의 신용위험까지 부쩍 커진 것이다. 향후 시중은행이 위험 관리를 위해 대출 등을 깐깐하게 관리하며 기업 자금줄이 더 경색될 것이라는 우려가 나온다.

2일 전국은행연합회에 따르면 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 은행의 거래상대방 신용위험(CCR)은 2023년 12조2776억원에서 지난해 26조812억원으로 증가했다. 거래상대방 신용위험은 금융거래를 할 때 계약 상대방이 돈을 지급하지 못할 리스크를 금액으로 산출한 것이다.

금융당국은 거래상대방이 부도날 경우 은행권이 대규모 손실을 입는 것을 막기 위해 신용위험을 사전에 관리하도록 하고 있다. 이에 따라 은행은 대출뿐만 아니라 주식, 채권 등 금융 상품과 각종 보증기관의 보증액까지 합산해 신용위험을 산정하고 있다.

4대 은행의 거래상대방 신용위험은 2020~2023년만 해도 연간 10조~12조원 선으로 비교적 안정적인 수준을 보였다. 하지만 지난해 글로벌 경기 침체 위험이 본격화하며 신용위험이 치솟았다. 도널드 트럼프가 미국 대통령으로 당선되면서 전 세계적으로 통상 분쟁 리스크가 커졌고, 국내에선 계엄 사태가 겹치며 기업 경영 불확실성이 가중된 영향이 직접적이다.

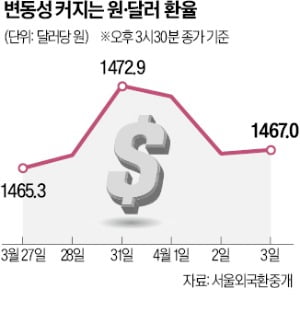

특히 달러당 원화값이 추락하자 수출 기업이 직격탄을 맞았다. 원화가치가 떨어지면 기업들이 쥐고 있는 해외 자산이나 지분 투자분에 대한 원화 환산 평가이익이 줄고, 원화값 하락분만큼 웃돈을 주고 빚을 갚아야 하기 때문에 외화부채 환산 손실 역시 불어난다. 여기에 환율 변동에 따른 위험을 줄이기 위해 파생상품 매입까지 늘리며 신용위험이 크게 높아졌다.

주요 은행은 신용위험 확산을 막기 위해 관리 모드에 들어갔다. 한 시중은행 리스크 관리 임원은 “거래상대방 신용위험이 증가하는 속도가 빨라지긴 했지만 아직 감당할 만한 수준”이라면서도 “위험도가 높은 해외 파생상품 거래를 빈번하게 하는 기업은 ‘핀셋 관리’를 하면서 리스크를 줄이고 있다”고 전했다.

갈 곳을 잃고 헤매는 시중 자금은 부쩍 늘었다. 문제는 시중에 풀린 유동성이 생산적인 투자·소비로 이어지지 않고 있다는 점이다.

매일경제가 한국은행과 금융투자협회 데이터를 분석한 결과, 언제든 현금화할 수 있는 시중 단기 부동자금은 올해 1월 기준 1485조원으로 1년 새 112조원(8.1%) 증가했다. 단기 부동자금은 현금통화, 요구불예금, 수시입출식 저축성 예금, 머니마켓펀드(MMF), 종합자산관리계좌(CMA)를 합산한 금액으로 시중 유동성 중 특히 현금화하기 쉬운 돈을 뜻한다.

단기 부동자금은 월간 기준 역대 최대였던 코로나19 사태(2022년 4월·1529조원) 수준에 근접했다. 기준금리가 낮아지면서 정책자금이 계속 공급된 영향이 직접적이다.

부동자금이 늘어도 돈맥경화 현상은 심해지고 있다. 한은이 공급한 유동성이 시장에서 얼마나 유통됐는지 알려주는 통화 유통 속도는 지난해 4분기 0.62로 역대 최악이었던 2022년 4분기 팬데믹 국면(0.61)과 비슷한 수준까지 낮아졌다. 통화 유통 속도는 명목 국내총생산(GDP)을 광의통화(M2)로 나눈 값으로, 시중 자금 1원이 얼마의 부가가치를 생산했는지 나타내는 지표다.

한은이 공급한 돈이 시중에 얼마나 잘 돌아다니는지 살펴보는 통화승수(M2를 본원통화로 나눈 값)는 지난해 14.5배로 전년(14.6배) 대비 하락했다. 역대 최저인 2022년(14.1배) 수준으로 가라앉았다.

■ 용어설명

▷▷거래상대방 신용위험(CCR) : 금융거래를 할 때 상대방이 결제에 나서지 못할 위험을 액수로 측정한 것. 국내 은행은 대출·주식·채권 등에 대해 거래상대방 신용위험을 관리하고 있다.

English (US) ·

English (US) ·