백년사진 No. 118

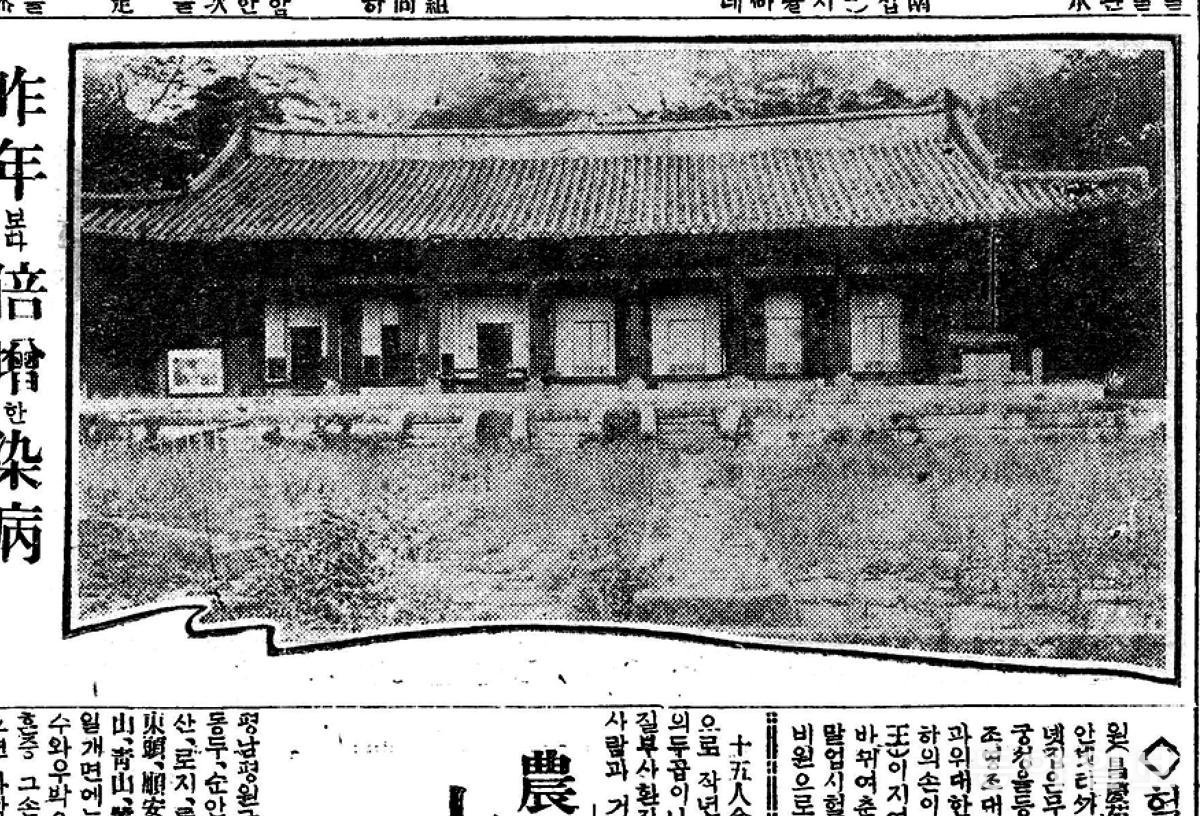

1. 무너지는 궁궐, 남겨지는 한일제 시대 문화재의 개념이 지금 같지는 않았더라도 뭔가 역사적 의미가 있는 건축물들이 철거되는 것을 지켜본 사람들의 마음은 편하지 않았을 것이라는 것은 짐작이 갑니다. 그래도 생생한 증언을 듣기는 쉬운 일이 아닙니다. 인기와 관심에서 멀어진 궁궐이 헐려가는 것을 본 기자가 당시 상황을 기록해 놓은 게 있어 오늘 소개하고자 합니다. 이번 주 백년사진은 지금은 사라진 궁궐 사진입니다. 1925년 6월 21일자 동아일보에 궁궐 사진 한 장이 실렸습니다. 제목은 “헐려가는 경모궁(景慕宮)”입니다.

창경궁 건너편, 조선총독부 의원 근처의 동팔호실 뒤편(지금의 서울대병원) 에서 철거가 한창이던 경모궁의 모습이었습니다. 경복궁 덕수궁 운현궁 등은 알지만 ‘경모궁’이란 이름은 여러분도 생소하실 겁니다. 기사를 읽어보았습니다.

경모궁(景慕宮)이 헐려 간다!

창경원(昌慶苑) 건너편 총독부의원 동팔호실(東八號室. 편집자 주: 일본이 세운 정신병원) 이웃에서 안타까운 정신병자들의 아우성을 귀가 아프게 들어가던 경모궁 옛집은 무심한 모군(募軍. 편집자 주: 공사판 따위에서 삯을 받고 품을 파는 사람)들의 곡괭이 끝에 무참하게도 헐어 간다. 장엄한 궁성을 등지고 아담한 낙산(洛山)을 향하여 외롭게 서 있던 이 집은, 리조(李朝) 영조대왕(英祖大王)의 아들 사도세자(思悼世子)가 절륜한 힘과 위대한 포부를 가지고 큰뜻을 펴려고 하다가 낙형을 당하여 지하의 혼이 된 천추의 원한을 위하여, 그의 아들인 정조대왕(正祖大王)이 지어놓고 춘추로 제향하던 곳이다.

세월이 흐르자 시국조차 바뀌어, 춘추 두 번의 향촉은 이미 끊어진 지가 오래였거니와, 이제 말없이 헐려 가는 옛집을 위하여 울어주는 자는 창덕궁(昌德宮) 비원으로 돌아드는 ‘두루미’ 떼라 하는지?

경모궁은 영조의 아들, 사도세자의 원혼을 위로하고자 정조가 지어 올린 제향 공간이었군요. 그 집은 궁궐의 화려함보다는 사도세자의 억울한 죽음을 기억하는 조용한 공간이었고, 정조의 효심이 깃든 장소였습니다.

하지만 시대는 변했고 제향도 끊기자 행정 당국은 이 공간을 없애기로 결정합니다. ‘정신병자들의 아우성이 귀가 아플 정도로 들려오던’ 근처의 총독부 의원 건물 옆에서, ‘무심한 인부들의 곡괭이 끝에’ 경모궁은 무참히 무너져갔습니다.

2. 철거 소문이 낳은 또 다른 불안, 독립문

경모궁이 헐리자, 사람들의 입에서는 또 다른 소문이 돌기 시작했습니다. “독립문도 곧 철거된단다.” 자라보고 놀란 가슴 솥뚜껑에 또 한 번 놀라는 격인가요. 하지만 이 소문은 사실이 아니었습니다. 동아일보는 1925년 9월 16일 석간 기사 “인왕산은 의구한데 용자에 참흔 처처”를 통해 이 소문에 대해 보도를 합니다. 일종의 팩트 체크인 셈입니다. 그리곤 “독립문은 아직 헐리지 않았습니다. 철거되지도 않을 것입니다”라는 결론을 냅니다.하지만, 기사 곳곳에는 사람들의 걱정과 슬픔이 진하게 묻어 있습니다. 해태상의 이전과 장충단을 공원으로 만든 것도 모자라 궁궐까지 철거하는 것에 대한 ‘흰 옷 입은 사람들의’ 분노도 느껴집니다.

생로병사(生老病死)가 일반 동물의 타고난 팔자요, 전변환멸(轉變換滅)이 또한 세상 만물의 피치 못할 운명이라서, 있던 것이 없어지고 없던 것이 생겨난다고 우리가 따라 다니면서 슬퍼하고 기뻐할 까닭이야 무엇이겠습니까마는 여러 백년 궁(宮) 앞을 지키던 “해태”가 덜미를 잡히어 쫓기어 간지가 이미 오래였고 수십 년래 애국충신의 장엄한 혼백(魂魄)을 모시던 장충단(奬忠壇)이 색다른 발굽에 밟힌 지 또한 오래였으며 무심한 로동자의 곡갱이에서 서대문(西大門)과 경모궁(景慕宮)이 헐린 뒤를 이어 독립문마저 허물어 버린다는 소식은 흰 옷 입은 사람의 가슴에 얼마나 쓰라리게 울리었겠습니까.

독립문은 단순한 문이 아니었습니다. 을미년의 치욕 이후, 독립을 기념하고자 서재필과 여러 지사들이 건양 원년에 뜻을 모아 세운 상징이었습니다. 그러나 그 독립문도 시간이 흐르며 쇠락해갔습니다.

“처음에는 태극기를 달았으나, 삼일운동 뒤 경찰이 제거하고 소방대가 물을 뿌려 문 자체가 손상되었다.” “독립문 오른편 다리는 갈라졌고, 눈에 띄게 금이 간 곳도 있었다.”그 상징성은 살아 있으나, 실상은 철조망에 둘러싸인 쇠락한 석문이 되어 있었던 것입니다.

그럼에도 당국은 독립문 철거는 사실무근이라 밝혔습니다. 하지만 경모궁처럼 느닷없이 철거되어 버릴 수도 있다는 공포는, 이미 사람들의 마음속에 번져 있었습니다. 경모궁의 철거는 단지 한 건축물의 소멸이 아니라, 역사를 지워가는 손길의 서막처럼 느껴졌기 때문이었을 것입니다. 다행히도 독립문은 지금도 서울 서대문구에 서 있습니다.

3. 시인 이은상이 회상하는 경모궁의 역사사라진 궁궐 경모궁에 대해서 사람들은 더 이상 추억을 하지 않았을까요? 그 뒤로도 아쉬워하는 사람들이 꽤 있었을 것으로 보입니다.

시인으로 유명한 이은상 선생은 1929년 9월 25일자 동아일보에 실린 “월광하에서서 - 사친애”라는 글을 통해 사도세자의 비극을 다시 꺼내 듭니다. 이은상은 단지 사도세자의 죽음을 서술하는 데 그치지 않았습니다. 정조의 삶, 그리고 정조가 왜 경모궁을 지었는지를 통찰합니다.

이 글에서 그는 “달아, 달아 밝은 달아…”라는 동요가 정조가 지었다는 설을 인용하며, 그 배경에는 피눈물 나는 조선의 비극이 숨어 있다고 말합니다.

“사도세자의 누이 화완옹주와 그 남편 정치달, 그리고 영조의 후궁 문씨는 사도세자를 중상했고, 마침내 사도세자는 뒤주 속에서 생을 마쳤다.”그는 사도세자의 죽음을 단지 ‘궁중의 권력 다툼’이나 ‘정신 질환자’의 문제가 아닌, 역사 전체가 짊어져야 할 무거운 슬픔으로 보았습니다.

나는 오래전부터 이 역사에 깊이 빠져 있었다. 이 비극은 사람의 피눈물 없이는 읽어내릴 수 없다. 이 얼마나 참담한 역사인가. 사도세자의 장인인 홍봉한 같은 사람은 이 상황에서 최소한의 상소라도 올렸어야 했다. 그러나 그는 자신의 지위를 잃을까 두려워 팔짱만 낀 채 방관했다.

그리하여 세자는 이 땅에서 영원히 자취를 감추었고, 그의 아들인 어린 정조는 시간이 갈수록 아버지를 그리워하는 마음이 뼛속 깊이 사무치게 되었다.

후일, 영조 역시 자신의 잘못을 뉘우치긴 했지만, 한 번 떠난 생명이 다시 돌아오지는 않았다. 눈물만이 쓸쓸히 무릎 위로 떨어질 뿐이었다. 그는 정조를 안고 후원에 거닐며, 세자의 넋을 향해 은근히 사죄할 수밖에 없었다.

이리하여 1777년(정조 원년), 정조는 왕위에 오르게 되었다. 그는 임금이 되었음에도 불구하고 한 사람으로서의 ‘아버지를 그리는 마음’을 풀 길이 없었다.

그 뒤에 경모궁을 지은 것도, 정조가 아버지를 잊지 못했기 때문이며, 월근문(月覲門)을 세운 것도 또한 아버지를 위한 것이었다. 양주에 있던 아버지의 능을 수원으로 옮긴 것도, 모두 아버지를 향한 그의 깊은 사랑 때문이었다.

경모궁은 정조의 애끓는 효심이자, 조선의 슬픈 기억을 붙잡아두려는 마지막 기념비였던 것입니다.

경모궁의 철거를 아쉬워하며 쓴 기사에서 기자는 다음과 같이 탄식합니다.

이제 말없이 헐려가는 옛집을 위하여 울어주는 자는 창덕궁 비원으로 돌아드는 두루미 떼라 하는지?

정말 두루미가 떼를 지어 서울 하늘을 날았는지는 알 수 없습니다. 제가 본 두루미 떼의 월동지 중에서 서울에서 가장 가까운 곳은 경기도 연천과 김포였습니다. 100년 전에는 도심까지 들어왔으려나요? 그것보다는 하얗고 고고한 두루미의 울음소리를 통해 기자는 역사의 아픔을 전하고 싶었던 것이 아니었을까요. 만약 기사처럼 실제 종로 일대에서 두루미를 볼 수 있었다면 동화 속 풍경 같았을 겁니다. 생각만 해도 멋진 광경입니다.

오늘 소개한 사진은 힘없던 시절, 역사적 공간이 허물어져도 막을 수 없었던 우리의 현실을 보여줍니다. 개인적으로는 올 해 4월, 서울의대 교수를 인터뷰하러 갔을 때 경모궁의 흔적인 ‘함춘문’을 직접 볼 수 있었습니다. 건물의 일부가 살아남아, 사라진 역사의 한 페이지를 오늘 우리에게 말없이 전하고 있었습니다. 경모궁 전체가 남아 있었더라면 더 좋았겠지만 말입니다.

여러분은 사진에서 무엇을 느끼시나요? 댓글로 여러분의 생각을 나눠주세요.

참고기사

동아일보 1925년 6월 21일자 〈헐려가는 景慕宮〉

동아일보 1925년 9월 16일자 석간 〈仁旺山은 依舊한데 勇姿에 慘痕處處〉

동아일보 1929년 9월 25일자 〈月光下에 서서 - 思親哀〉 (이은상)

변영욱 기자 cut@donga.com

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 week ago

3

1 week ago

3

!["얘네 미쳤구나" 범접, 논란 딛고 메가 크루 찢었다[월드 오브 스우파][★밤TView]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070122023338120_1.jpg/dims/optimize/)

![최윤영, 과거 이효리 댄서 오디션 합격 "힘들어서 도망나와"[돌싱포맨][별별TV]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070122380511768_1.jpg/dims/optimize/)

![리에하타 "메가 크루 미션, 시간·노력 부족했다"..AG 스쿼드 '눈물'[월드오브스우파][별별TV]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070122022958172_1.jpg/dims/optimize/)

!['4차원 매력' 강은비 "결혼 후 약도 끊고 욕도 끊어" 폭탄 발언[돌싱포맨]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070122370285125_1.jpg/dims/optimize/)

![천하람 “국민의힘, 죽어버린 나무…물 줄 필요 있나” [정치를 부탁해]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/02/131732216.1.jpg)

![[속보]李대통령, G7 참석차 내일 출국…“주요국 정상과 양자회담 조율”](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/15/131807427.2.jpg)

English (US) ·

English (US) ·