조용한 소년이 있었다. 눈에 띄지 않는 곳에서, 작고 사소한 것과 나지막한 목소리로 이야기를 나누던 아이. 그 아이는 늘 마당으로 향했다. 흙바닥에서 나온 깨진 그릇, 비 온 뒤 도랑에서 건진 자갈, 마당에 핀 꽃이 소년의 눈에는 가장 아름다웠다. 지난 반세기, 평범하고 보잘것없는 것들에 숨을 불어넣으며 한국 현대사진의 역사를 새로 쓴 사진작가 구본창(72) 이야기다.

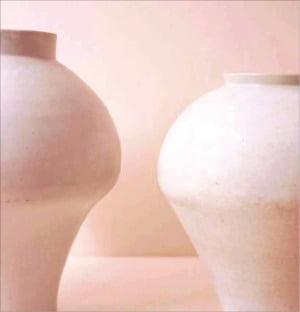

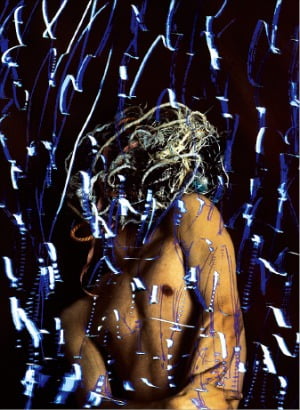

그를 세상에 널리 알린 결정적 사진은 2004년 시작된 ‘백자’ 시리즈다. 세계 곳곳의 박물관을 찾아가고, 소장가의 개인 공간을 방문해 촬영한 사진들은 지금껏 알던 백자의 상식을 깨고 존재 자체의 아름다움을 담아냈다. 하지만 ‘백자의 작가’라고만 하기엔 그의 작품 세계는 넓고도 깊다. 실험적이고 파격적인 작업으로 영화·패션계를 넘나들던 30대, 정적이고 관조적인 풍경을 기록한 40대, 그리고 한국 전통문화와 문화재(‘탈’ ‘곱돌’ ‘백자’ ‘황금’ 시리즈)에 매달린 50대 이후까지 구 작가의 작품은 존재와 부재, 불멸과 필멸 사이에서 끊임없이 변화를 거듭했다. 지난 2년간 서울시립미술관과 광주 국립아시아문화전당에서 대규모 회고전을 연 데 이어 올해 5월 ‘호암상 예술 부문’에 사진작가 최초로 이름을 올린 그를 최근 세 차례에 걸쳐 인터뷰했다.

◇수집광의 시선들

구 작가는 박물관에 산다. 서울에서 차로 1시간, 분당의 야트막한 언덕 위에 그의 작업실이자 생활공간이 있다. 아담한 건물 두 채는 25년 전 건축가인 친구가 설계했다. 지하부터 계단까지 갖가지 소장품으로 빼곡하다. 천년쯤 된 조각상, 아프리카에서 주워 온 아이들 장난감, 골동품 시장에서 건져낸 조각상, 어린 시절부터 간직한 작은 돌멩이…. 오솔길 걷듯 잘 피해서 걸어야 하는 이곳은 집요한 수집가의 수장고와 같다. 우아하고 간결한 그의 주요 작품 이미지를 떠올리면, 그의 공간은 대척점에 가깝다. ‘맥시멀리스트의 미니멀리즘’이랄까.

“버려지고 덧없는 것에 대한 집착은 ‘나도 버려져 있었다’는 생각으로 가득한 어린 시절의 불만에서 표출된 건지 모르겠습니다. 사라질 일만 남은 비누, 벽 모서리에 남은 먼지, 누구도 관심 주지 않던 백자도 내 눈에는 어딘가 애처롭고, 무언가 이야기하는 것처럼 느껴졌어요. 아주 오래된 습관이죠.”

그는 자신의 수집품들을 처음 만난 날을 또렷하게 기억했다. 아주 낡고 녹슨 장난감 트럭을 보며 아프리카에서 아이들이 갖고 놀던 장면을 회상한다든가, 구석에 놓인 쿠션을 집어 들곤 베네치아에서 처음 봤을 때의 순간을 이야기하는 식이다.

“거리에서, 시장에서, 낯선 도시에서 눈에 들어오는 것들이 있어요. 주로 골동품이죠. 돈만 주면 살 수 있는 반짝이는 새로운 물건엔 도통 눈이 가지 않아요. 그 대신 누군가 쓰던 것, 한때 영광을 누리던 것, 예전엔 쓸모가 많던 것, 지금은 보잘것없더라도 그런 시간을 간직한 것들을 모았죠.”

◇‘다각형의 천재’ 다빈치를 동경하다

구 작가는 모으는 사람이고, 훔치는 사람이다. 그의 수집은 모으는 행위에서 끝나지 않는다. 초상화 촬영을 할 땐 그간 수집한 엽서 속 명화와 조각을 세세히 관찰한다. 거기엔 모딜리아니도 있고, 이집트 유물도 있고, 아프리카 가면과 한국 탈도 있다. 그때 구 작가의 서재에 눈이 갔다. 책장을 빼곡하게 메우다 못해 책상 위에도 가득 쌓인 책 사이로 ‘레오나르도 다빈치 파일’이 보였다. 그는 “관찰과 호기심이 예술적 영감의 원천이고, 깊은 내면에 다빈치가 있었다”고 했다.

“다빈치에 관한 한 아주 작은 신문 기사도 다 스크랩합니다. ‘어떻게 저런 면이 있었지’ 싶은 게 끊임없이 튀어나오죠. 회화, 조각, 건축, 과학, 공학, 해부학, 지질학, 지도 제작까지 그야말로 수많은 영역에 영향을 미친 인물입니다. 저 역시 다각형 인간이에요. 다빈치를 깊이 알고 동경하다 스푸마토 기법도 탐구했어요. 물체의 경계를 흐릿하게 처리해 깊이감을 더하는 방법인데, 어딘지 모르게 오묘한 모나리자의 미소가 품은 비밀이기도 하죠. 그의 그림 속 인물에선 우아하고 부드러운 오라(aura)가 느껴져요. 간결한 아름다움을 지닌 달항아리나 곱돌을 찍을 때, 그런 생각들이 담겼어요. 무슨 이유에서인지는 모르지만, 은근하게 묻어나오는 그런 아름다움을요.”

◇한국 현대사진의 개척자

한국 현대사진사에서 그가 이룬 업적은 일일이 열거할 수 없을 정도다. ‘있는 그대로의 객관적 기록’이라는 전통적 틀을 깨고 주관적인 연출 사진 ‘메이킹 포토’의 새 장을 연 것은 물론 동시대 예술가와 함께 성장하는 길을 끊임없이 모색했다. 현대사진의 새 지평을 연 ‘사진 새시좌’와 ‘아! 대한민국’ 등의 전시를 기획해 젊은 사진작가의 데뷔 무대를 만들고 일본, 미국, 유럽 등 세계를 누비며 한국 현대사진과 아시아 사진가를 알린 것도 그다.

올해만 해도 미국 덴버와 로스앤젤레스, 일본 오사카, 스페인 마드리드 등 해외 전시 일정이 꽉 차 있는 그는 앞으로도 ‘잊혀 가는 것’을 기록하고 싶다고 했다.

“지난 40년간 카메라로 분투해 온 시간에서 깨달은 것이 있어요. 창작이란 결국 타인과의 교감에서 비롯된다는 것이죠. 함께 살고 있지만 쉽게 잊고 있는 사람들의 이야기, 그 사람들이 간직한 ‘사물’을 기록하고 싶습니다. 전쟁이 벌어지는 곳에서 전쟁의 단면이 아닌, 살아남은 사람들의 모습을 담아보고 싶어요.”

분당=김보라 기자

※구본창과의 인터뷰 전문과 최초 공개하는 20대 때의 ‘자화상’ 사진 및 화보 등은 ‘아르떼’ 매거진 8월호에서 확인할 수 있습니다.

20 hours ago

2

20 hours ago

2

![천둥·번개 동반한 장대비…이틀간 전국 최대 120㎜ [내일 날씨]](https://img.hankyung.com/photo/202508/AD.41302470.1.jpg)

![[위기의 한국영화 긴급제언] '케데헌'은 치명타, 국제 공동제작 펀드 시급하다](https://img.hankyung.com/photo/202508/01.41308679.1.jpg)

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·