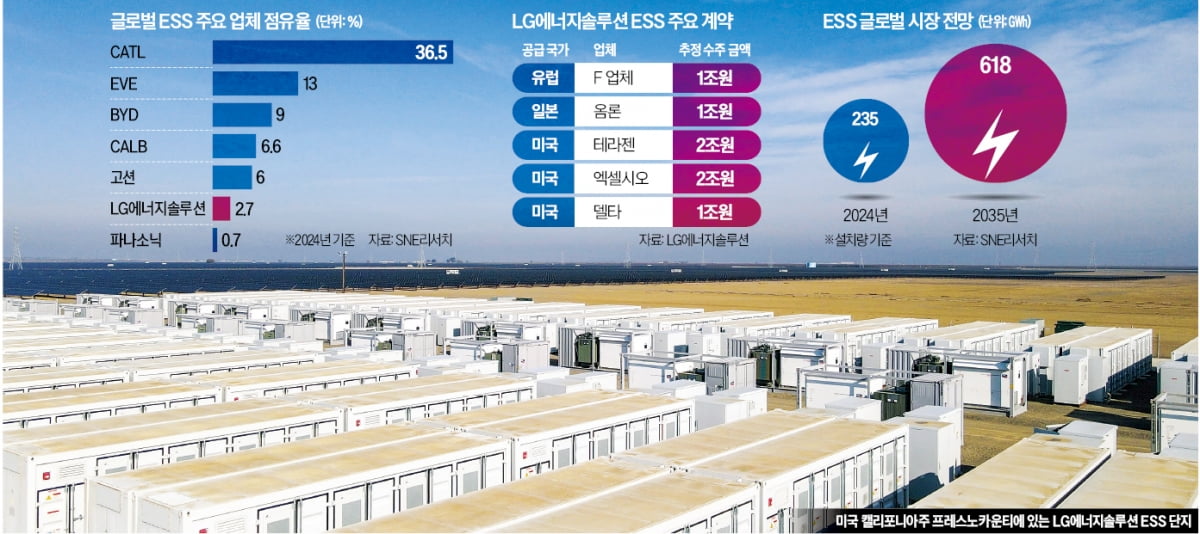

LG에너지솔루션이 중국 CATL 등 리튬·인산철(LFP) 배터리 강자를 제치고 일본과 유럽 업체에서 조(兆) 단위 에너지저장장치(ESS) 공급 계약을 잇달아 따냈다. 국내 배터리 업체가 중국을 제치고 유럽·일본기업으로부터 대형 ESS 계약을 수주한 것은 이번이 처음이다. 전기차 캐즘(대중화 직전 수요 정체)을 극복하기 위해 전기차용 배터리 생산라인을 ESS로 전환한 게 주효했다는 평가다. LG에너지솔루션이 3~4개 유럽 기업과 추가로 조 단위 공급 협상을 벌이고 있는 만큼 전체 ESS 수주 금액은 10조원을 훌쩍 넘을 수 있다는 분석이 나온다.

15일 배터리업계에 따르면 LG에너지솔루션은 최근 일본 전자업체 옴론에 연말부터 2GWh(기가와트시)가 넘는 가정용·상업용 LFP ESS를 5년간 공급하는 데 합의했다. 추가 수주 논의까지 고려하면 계약 금액은 1조원 안팎에 이를 것으로 알려졌다. 여기에 유럽 태양광 업체 F사와 1조원이 넘는 가정용·상업용 ESS 배터리 공급 계약을 다음달 앞두고 있다. 또 다른 3~4개 유럽 업체와는 모두 합쳐 3조~4조원에 달하는 ESS 공급 계약을 조율하고 있다.

업계에서는 LG에너지솔루션이 미국이 아니라 일본·유럽 ESS 시장에서 전한 ‘승전보’에 주목하고 있다. 국내 기업은 그동안 유럽에서 CATL, 비야디(BYD), EVE 등 중국 업체에 밀려 협상 테이블에 앉지도 못했다. ESS에는 값싼 LFP 배터리가 주로 들어가는데, 국내 업체의 주력은 삼원계(NCM) 배터리였기 때문이다.

LG에너지솔루션은 이런 트렌드를 읽고 일찌감치 LFP ESS 개발에 나섰고, 미국 미시간 공장과 폴란드 공장의 전기차 라인 중 일부를 ESS로 바꿨다. 미시간 공장은 다음달 1일, 폴란드 공장은 연말에 상업 생산에 들어간다. 충북 오창공장은 ESS 라인을 설치하는 방안을 검토하고 있다. LG에너지솔루션은 지난해 11월부터 올해 3월까지 5개월 동안 테라젠, 엑셀시오 등 미국 에너지기업들과는 5조원이 넘는 ESS 계약을 맺었다.

ESS로 생산라인 전환 '신의 한수'…LG엔솔, 中 텃밭서 승전보

1년 전 결단…'ESS의 봄' 맞아, 가성비의 中 CATL·BYD 제쳐

‘전년 동기 대비 30% 감소.’

지난해 3월 말 1분기 매출 추정치를 받아든 김동명 LG에너지솔루션 사장은 입술을 꽉 깨물었다. 예상한 것보다 전기차 ‘캐즘’(대중화 직전 수요침체)의 파고가 깊고 컸기 때문이다. 그저 전기차 시장이 살아나기만을 기다리는 ‘천수답 경영’으론 답이 없다고 판단한 김 사장은 결단을 내렸다. 전기차 캐즘 돌파를 위해 이제 막 커지고 있는 에너지저장장치(ESS) 시장 리튬·인산철(LFP) 배터리에 본격 뛰어들기로 한 것.

LG는 그렇게 미국 미시간 공장과 폴란드 브로츠와프 공장, 중국 난징 공장 전기차 전용 라인의 절반을 ESS용으로 바꾸는 작업에 들어갔고, 다음달부터 순차적으로 생산을 시작한다. “LG가 만든 ESS용 배터리가 쏟아진다”는 소식에 중국산만 쓰던 미국·유럽·일본 에너지기업들이 앞다퉈 러브콜을 보내고 있다.

◇“5년 내 20~30% 점유율 회복”

15일 배터리업계에 따르면 LG에너지솔루션은 일본 옴론 및 유럽 여러 업체와 총 5조원이 넘는 ESS용 배터리 납품 협상을 벌이고 있다. 옴론 및 유럽 F사와는 큰 틀의 합의를 본 만큼 조만간 계약서에 사인할 것으로 알려졌다. 계약이 성사되면 국내 배터리 기업이 CATL, 비야디(BYD), EVE 등 중국 강자들을 제치고 유럽과 일본 기업에서 따낸 첫 ESS용 대형 배터리 수주로 기록된다.

업계에선 중국에 비해 ESS 시장 진출이 늦었던 LG가 잇따라 수주 낭보를 울린 배경으로 품질과 가격 경쟁력을 꼽는다. 물류비를 끌어내리기 위해 ESS 수요처 인근에 생산 기지를 발 빠르게 마련한 게 대표적이다. LG는 미국 수요는 미시간 공장에서, 유럽 수요는 폴란드 공장에서 만든 제품을 판매할 계획이다. 옴론에 공급하는 물량은 중국 난징공장에서 만든다. 저렴한 가격에 납품받을 수 있다면 중국 소재·부품업체와도 손잡는 등 공급망을 다변화한 것도 가격 경쟁력을 끌어올리는 데 한몫했다.

실패를 감수하고 속도감 있게 진행한 라인 전환도 ‘신의 한수’였다. LG는 1년~1년6개월 만에 전기차용 배터리 전용공장이던 미국과 폴란드, 중국 생산라인의 절반을 ESS용으로 바꿨다.

◇ESS용 LFP 개발 이미 시작

ESS 공급이 시작되면 LG에너지솔루션의 실적도 반등할 가능성이 높다. 셀 생산은 5월부터 순차적으로 시작하지만 실적은 10월부터 잡힐 것으로 알려졌다. 고객사에 완제품으로 납품하는 시점과 셀 생산 시점이 다르기 때문이다.

업계에선 LG가 사실상 고객사와 납품을 합의한 금액이 10조원이 넘는 것으로 추정하고 있다. 막바지 협상을 벌이고 있는 미국·유럽 기업 물량까지 따내면 수주금액은 더욱 늘어난다. 시장에선 LG의 ESS용 배터리 영업이익률이 10% 안팎이 될 것으로 예상하고 있다.

LG의 선전에 힘입어 한 자릿수로 떨어진 K-ESS 배터리 시장 점유율도 다시 오를 것으로 예상된다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 중국의 글로벌 ESS 배터리 시장 점유율은 93%였다. 삼원계 배터리 기반 ESS를 판매한 LG와 삼성SDI 등 한국 업체의 점유율은 6%에 그쳤다. 업계에선 최근 수주 물량이 고객사에 넘어가는 5년 안에 국내 기업 점유율이 20~30%로 올라설 것으로 내다보고 있다.

LG는 차세대 ESS용 배터리도 준비하고 있다. 주력은 ESS 전용으로 개발한 LFP 배터리 셀인 ‘JF2’다. JF1 대비 에너지 밀도를 높인 고효율 롱셀 기술을 적용했다. LG는 에너지 밀도를 한 단계 더 끌어올린 ‘JF3’를 개발하기 위해 최근 관련 팀을 만들었다. 업계 관계자는 “JF2와 JF3가 순차적으로 나오면 품질이나 가격 측면에서 현재 LFP 시장의 최강자인 CATL, EVE, BYD를 능가할 수 있을 것”이라고 말했다.

성상훈/김우섭/김진원 기자 uphoon@hankyung.com

3 weeks ago

8

3 weeks ago

8

!["母가 꽁꽁 숨긴 돈뭉치 날릴 뻔"…154조 쌓여있는 '치매머니' [임현우의 경제VOCA]](https://img.hankyung.com/photo/202505/01.35391140.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·