2020년 12월 30일 162만원 → 2025년 7월 28일 32만6500원.

한때 'K뷰티 황제주'로 불렸던 LG생활건강의 주가 추이다. 5년 만에 5분의 1 토막이 나면서 주주들 사이에선 "이젠 30만원 선도 위태롭다"는 우려가 나온다.

LG생활건강 시가총액이 5년 만에 25조원대에서 5조원대로 곤두박질치는 사이, 상장 2년 차도 안 된 '새내기' 에이피알은 K뷰티 붐을 타고 시총 6조원을 넘어섰다. 에이피알은 지난달 말 LG생활건강의 시총을 처음 넘어선 후 계속해서 격차를 벌려가고 있다.

국내 1위 화장품 회사 아모레퍼시픽도 남일이 아니다. 아모레퍼시픽의 시총도 2020년 12월 20만원대에서 현재 13만원대로 내려앉았다. 시총 역시 12조원대에서 7조원대로 급감했다. 전세계적으로 K뷰티 열풍이 불고 있는데, 이들에 무슨 일이 생긴 걸까.

◇K뷰티 열풍 못 올라탄 대기업

!["K뷰티 잘 나가는데 주가는 왜 이래"...'160만원→30만원' 무슨 일이 [이선아의 킬러콘텐츠]](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.41250736.1.jpg)

한때 국내 대표 화장품 기업이었던 LG생활건강과 아모레퍼시픽의 부진은 실적에서도 드러난다. 29일 각 사에 따르면 지난해 아모레퍼시픽 뷰티 매출은 3조8851억원, LG생활건강은 2조8506억원이다. 전성기인 2021년 대비 각각 20.1%, 35.8% 급감했다. 같은 기간 영업이익도 35.8%, 83.3%씩 줄었다. ‘황제주’였던 LG생활건강 주가는 2020년 12월 160만원대에서 지난 25일 32만원대로, 아모레퍼시픽은 20만원대에서 13만원대로 내려앉았다.

두 회사가 K뷰티 열풍에 올라타지 못한 이유는 세 가지다. 먼저 ‘트렌드 대응력’이다. 대기업인 이들은 신제품이 실패해도 빨리 갈아타기 힘든 대량생산 구조를 갖고 있다. 신제품을 출시할 때마다 입점해 있는 모든 오프라인 유통망에 제품을 깔아놔야 하므로 초기 생산량(MOQ)이 수만 개에 달한다. 온라인 채널 중심으로 유통하는 K뷰티 중소 브랜드는 코스맥스, 한국콜마 등 화장품 제조업자개발생산(ODM) 업체를 통해 1000개 단위로 소량 생산한다.

과거엔 대기업의 이런 전략이 ‘규모의 경제’를 실현하는 경쟁력 요인이었다. 하지만 틱톡·릴스 등 SNS를 중심으로 트렌드가 빠르게 바뀌고 경쟁이 치열한 시기엔 오히려 독이 됐다. ODM업계 관계자는 “트렌드가 바뀌면 중소 브랜드는 개발 중이던 제품을 과감히 포기하고 빠르게 신제품 개발에 나서지만, 대기업은 초기 투자 규모가 크기 때문에 기존 프로젝트를 그대로 밀어붙이다가 뒤처지는 일이 많다”고 말했다.

◇“과거 전략 고수하다 트렌드 놓쳐”

과거 성공 신화에 매몰돼 혁신을 소홀히 한 것도 문제로 꼽힌다. 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 2010년대 초중반 면세점 등 오프라인 채널에서 중국인 보따리상에게 ‘설화수’ ‘더후’ 등 고가 브랜드를 판매하는 전략으로 성장했다. 설화수 한 브랜드 매출만 1조원에 달할 정도였다. 하지만 중국에서 애국 소비 바람이 불고, 미국 등에서 가성비 화장품이 뜨기 시작하면서 시장 환경이 바뀌었다. 박종대 메리츠증권 연구원은 “중국 의존도가 높았던 두 회사가 미국 일본 동남아시아 등 새로운 시장에서 손실을 만회해야 했는데 대응이 늦었다”며 “오프라인, 고가 제품에 안주한 전략도 발목을 잡았다”고 지적했다.

보수적인 인수합병(M&A) 전략도 실기의 원인이다. 글로벌 1위 화장품 기업 로레알의 매출은 적극적인 M&A 전략으로 2021년 323억유로(약 53조원)에서 지난해 435억유로(약 71조원)로 뛰었다. 하지만 최근 3년간 아모레퍼시픽이 인수한 K뷰티는 ‘코스알엑스’, LG생활건강은 ‘힌스’ 등 각각 1곳뿐이다. 업계 관계자는 “LG생활건강은 차석용 부회장 당시 성장 축으로 내세운 생활용품과 음료 등 포트폴리오 확장에 집중하면서 핵심 사업인 화장품에서 성장 기회를 놓쳤다”고 말했다. 아모레퍼시픽도 서경배 회장 뒤를 이을 승계 구도가 확정되지 않아 격변기 사업에 역량을 온전히 집중하지 못했다는 지적이 나온다.

반면 구다이글로벌 등 신흥 업체는 공격적으로 중소 K뷰티를 사들이며 급성장하고 있다. 최근 3년간 구다이글로벌이 인수한 뷰티 브랜드는 5곳이다. 전체 연결 매출은 지난해 9354억원에서 올해 1조7000억원으로 급증할 것으로 전망된다. 박 연구원은 “LG생활건강과 아모레퍼시픽이 재도약하려면 제품력은 좋지만 잘 알려지지 않은 중소 브랜드를 적극 인수할 필요가 있다”고 분석했다.

이선아/이소이 기자 suna@hankyung.com

15 hours ago

1

15 hours ago

1

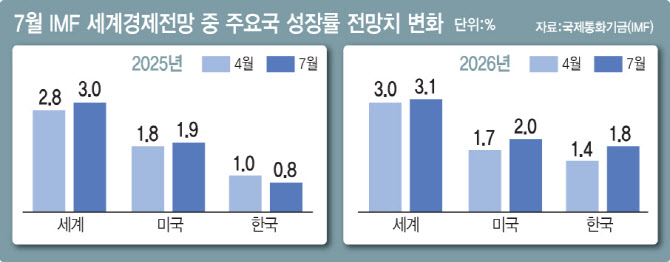

![[속보] IMF, 올해 한국 경제 성장 전망 1.0→0.8% 하향](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202507/29/news-p.v1.20250729.679518c0dbbf4b61865ee68079050a94_R.jpg)

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![“로젠버그 차도가 없어, 복귀 불투명”…사실상 시즌아웃, 끝없는 키움 선발 고민 [SD 고척 브리핑]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/06/131945683.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·