국내 필수 소모성 의료기기(치료재료) 시장이 외국산에 장악된 것으로 나타났다. 제조 원가에도 못 미치는 수준의 낮은 건강보험 수가가 적용된 탓에 국산 의료기기는 거의 자취를 감췄고 대부분 중국산이나 동남아시아산이 그 빈자리를 차지하고 있다. 글로벌 공급망이 불안해지면 보건안보가 위협받을 것이라는 우려가 나온다.

◇외산 기기가 점령한 의료 현장

3일 식품의약품안전처가 백종헌 국민의힘 의원에게 제출한 주요 필수 치료재료 원산지국 자료에 따르면 2024년 말 기준 수술용 장갑은 100%, 심혈관 질환과 뇌혈관 질환 시 혈관 통로를 확보하는 데 쓰이는 카테터는 74.4%, 치료용 튜브는 67.8%가 중국 동남아 등 외국산이었다.

주사기는 국산이 71.0%, 외국산이 29.0%로 집계됐다. 그러나 실제로 병의원급에서 쓰는 대부분의 국산 주사기는 중국 필리핀 등에서 수탁 생산한 후 한국에서 포장만 한 제품인 것으로 알려졌다. 입원·수술 과정에서 필수적으로 사용하는 정맥주사(IV) 세트 등 수액세트도 상황은 비슷하다. 통계상 국산 비율이 78.5%에 달하지만 대부분 필리핀과 베트남에서 수탁 생산한 것으로 전해졌다.

이영규 한국의료기기협동조합 이사장은 “중국 필리핀 등에서 반제품을 만들고 한국에서 조립·포장해 국산으로 둔갑하는 사례가 많다”며 “필수 치료재료 대부분을 해외에서 제조하고 있기 때문에 보건안보 측면에서 상당히 위험하다”고 말했다.

환자 생명과 직결된 수술·응급실용 치료재료일수록 외산 비중이 높다. 이 이사장은 “인공호흡기와 기도를 연결하는 튜브인 인공호흡기 서킷은 국산 제품은 거의 없고 중국산이 많다”고 전했다.

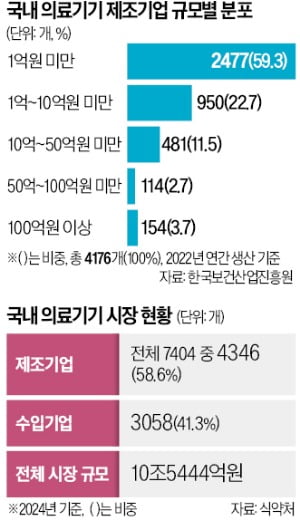

중증 환자 중심의 상급 종합병원이 보유한 의료기기도 대부분 외국산이다. 한국보건산업진흥원에 따르면 상급 종합병원 주요 보유 의료기기의 외산 비중은 인공신장기(투석기)와 식도·위·십이지장 내시경, 대장 내시경 등은 100%, 전신마취기 99.6%, 인공호흡기 97.4%, 제세동기 93.0%, 초음파영상진단기 79.9% 등이다. 한 의료기기업체 대표는 “중국 등 주요 제조국이 의료기기 수출을 통제한다면 당장 한국 응급실과 수술실은 큰 차질을 빚게 될 것”이라고 우려했다.

◇저수가에 신음하는 국산

필수 의료기기의 국산화 비율이 낮은 것은 저수가, 가격 상한제 등으로 정부가 가격을 통제하고 있기 때문이다. 주사기, 수액세트, 수술용 장갑, 카테터 등은 건강보험상 ‘산정불가’ 품목으로 지정됐다. 산정불가 품목은 의사의 행위 의료 수가에 포함되기 때문에 제조업체가 환자와 정부, 보험사 등 어디에도 비용을 청구할 수 없다. 기업 입장에선 팔수록 손해인 셈이다.

의료기기업체들은 일반 주사기는 개당 30원대, 수액세트는 개당 300원대에 납품해야 한다. 목에 구멍을 내서 넣는 호흡용 관, 골절 시 깁스할 때 쓰는 합성수지 스프린트 등은 20년 전의 절반 가격으로 수가가 정해졌다. 송인금 인성메디칼 회장은 “의료기기업계 간 저가 공급 경쟁이 가속화하면서 국산은 물론 중국산까지 필리핀 말레이시아 등 동남아산에 밀리는 형국”이라며 “국내 제조업체들은 수익을 내지 못해 수입사로 전환하는 사례가 잇따르고 있다”고 전했다.

◇품질 사고 잇달아

저가 외국산이 많아지자 사고도 잦아지고 있다. 식약처에 따르면 2017년 한 대학병원에서 생후 5개월 된 영아에게 수액을 투여하던 중 수액세트에서 날벌레(파리)가 발견되는 사건이 발생했다. 조사 결과 국내 기업이 필리핀 공장에서 수탁 생산한 제품인 것으로 드러났다. 같은 해 또 다른 대학병원의 수액세트에서도 벌레가 발견되는 사례가 있었다. 수액은 혈액을 거쳐 뇌·심장으로 가기 때문에 안전성이 생명이다.

식약처가 백 의원에게 제출한 최근 3년간 의료 소모품의 품질 사고 자료에 따르면 카테터의 경우 국내 제조업체의 품질 사고는 41건인 데 비해 외국산업체는 110건으로 두 배 이상 많았다.

수액세트도 국내 제조업체의 품질 사고는 26건인데 비해 외국산업체 혹은 해외 공장 수탁 제조업체는 51건에 달했다. 백 의원은 “해외 공장은 식약처가 현장 실사를 가기 어렵기 때문에 국산보다 안전관리에 허술할 수밖에 없다”고 지적했다.

안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

8 hours ago

2

8 hours ago

2

![LB인베, 일본 진출…日 최대 IT개발자 HR 기업에 투자 [고은이의 VC 투자노트]](https://img.hankyung.com/photo/202507/01.41014115.1.jpg)

![[속보]李대통령, G7 참석차 내일 출국…“주요국 정상과 양자회담 조율”](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/06/15/131807427.2.jpg)

English (US) ·

English (US) ·