▷코로나19 팬데믹은 보이스피싱 조직들에 절호의 기회였다. 상대의 절박감과 불안감을 먹고사는 그들에겐 생계난에 처한 이들이 많아져 ‘범죄 타깃’을 찾기가 손쉬웠던 것이다. 특히 정부가 국민들에게 손 내미는 타이밍을 노렸다. 재난지원금, 손실보상금, 소상공인 특별 대출 등을 받게 해준다며 연락하면 속는 사람들이 많았다. 코로나가 한창이던 2021년 보이스피싱 건수는 3만 건이 넘었고 피해액도 8000억 원에 달해 직전 5년 사이 최대였다.

▷당시 ‘재난지원금 조회’ ‘수령 기한 안내’ 같은 문자메시지가 미끼로 뿌려졌다. 그럴듯한 관공서 이름 옆 인터넷 주소(URL)를 무심코 눌렀을 때 휴대전화에 원격조종 앱이 설치됐다. 피싱범들은 피해자들의 SNS로 가족에게 접근해 돈을 송금받거나, 은행 앱에 접속해 돈을 빼가기도 했다. 피눈물을 흘린 자영업자들도 많았다. 정부 정책 발표에 맞춰 날아든 ‘선착순 지급’ ‘한도 소진’ 등의 문자에 깜박 속아 넘어갔다. 피싱범들은 싼 금리로 대출받으려면 기존 대출을 갚아야 한다고 꼬드겨 돈을 뜯어냈다.

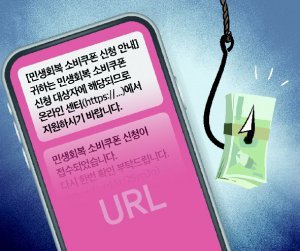

▷21일부터 지급되는 민생 회복 소비 쿠폰도 보이스피싱범들은 ‘덫’으로 쓸 수 있다. 어떻게 받는지 다들 궁금해하는 데다 지원금도 15만∼50만 원까지 차등 지급돼 얼마나 받는지 확인해 보라며 접근해 올 가능성이 있다. 코로나 때도 지원금이 선별 지급되다 보니 수급 대상 여부를 확인하라는 메시지가 범죄에 활용됐다. 벌써부터 민생 지원금 신청 사이트로 위장한 사례가 다수 발견됐다. 정부는 카드사나 공공기관을 사칭한 소비 쿠폰 문자가 뿌려질 것에 대비해 “URL 링크가 있다면 100% 사기”라며 주의를 당부하고 있다.▷요즘 같은 때 낚이지 않으려면 세 가지를 기억해야 한다. 일단 지원금을 받아 가라는 연락을 관공서가 먼저 하진 않는다. 받는 사람이 카드사 홈페이지에서 신청하거나 주민센터에 직접 방문해야 한다. 또 주민번호 같은 개인정보를 전화로 캐묻는 공공기관도 없다. 정체불명의 앱을 깔라거나 인터넷 주소 링크를 보내줬을 때도 누르면 안 된다. 방심하다간 지원금의 수십 배, 수백 배 되는 돈을 털릴 수 있다. 가뜩이나 힘든 사람들이 많아 지원금이 풀리는데, 사기당하지 않으려 정신까지 바짝 차려야 하는 현실이 씁쓸하다.

신광영 논설위원 neo@donga.com

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

23 hours ago

2

23 hours ago

2

![[부음] 이주현(전 파주시청 복지정책국장)씨 부친상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)

![[사설]최저임금 17년 만에 합의… 노사 상생 출발점 삼아야](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/11/131986501.1.jpg)

![[오늘과 내일/우경임]서울대 10개 ‘표절’로 만들어질까](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/11/131986493.1.png)

![[동아시론/장용근]불법적 행태엔 전·현 정부 예외 없이 겨누는 감사원](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/11/131986487.1.jpg)

![[광화문에서/이동훈]상법 개정에 조용한 재계… 회초리 더 세질라 노심초사](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/07/11/131986431.1.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

English (US) ·

English (US) ·