올해 상반기 홍콩증시가 글로벌 기업공개(IPO) 시장에서 두각을 나타냈다. 지정학적 긴장 등 불확실성으로 주춤하던 홍콩이 중국 기업의 대규모 상장 행렬에 힘입어 국제 금융허브의 위상을 회복하고 있다는 평가가 나온다.

◇질주하는 홍콩 IPO 시장

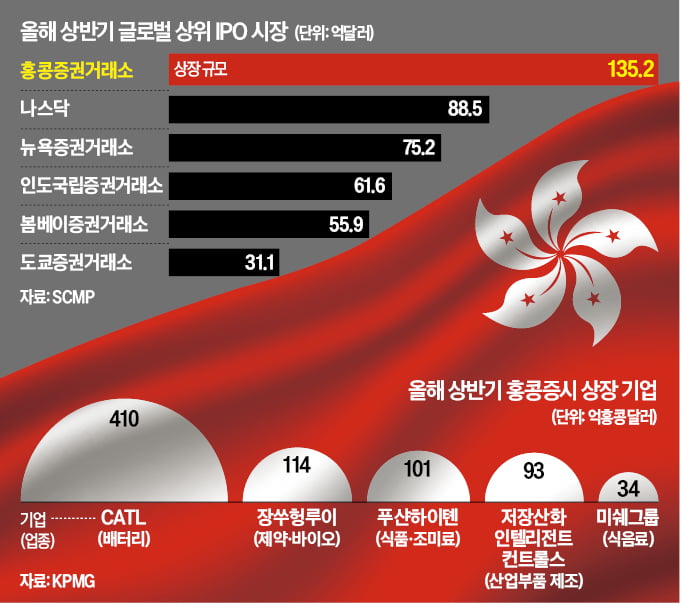

8일 홍콩증권거래소에 따르면 올해 1~6월 신규 또는 2차 상장을 신청한 기업은 208곳으로, 종전 최대치인 2021년 상반기 189곳을 넘어섰다. 지난 6월에만 75건으로 월간 기준 역대 최다 기록을 세웠다. 올해 상반기 상장 규모도 글로벌 거래소 중 가장 컸다. 홍콩거래소의 상반기 IPO 자금 조달액은 135억2000만달러로, 나스닥(88억5000만달러)과 뉴욕증권거래소(75억2000만달러)를 크게 웃돌았다.

중국 대형 기업의 상장 러시가 두드러졌다. 대표 사례로 전기차 배터리 제조사 CATL이 꼽힌다. CATL은 5월 53억달러 규모 ‘A+H’(중국 A주+홍콩) 2차 상장을 성사시키며 올해 최대 IPO를 기록했다. 이 밖에 제약·바이오 기업 장쑤헝루이, 식품·조미료 제조사 푸샨하이톈, 산업 부품업체 저장산화, 밀크티 프랜차이즈 미쉐그룹 등도 상장 대기 명단에 올랐다. 제조·직매형 의류 기업 쉬인도 뉴욕과 런던 대신 홍콩으로 상장처를 변경한 것으로 알려졌다.

중국 최대 D램 제조사 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 모회사 CXMT코퍼레이션도 상장을 추진하는 것으로 알려졌다. 어느 거래소에 상장할지는 알려지지 않았다.

◇새 제도로 혁신기업 유치

최근 5년간 홍콩증시는 금융허브 지위를 잃었다는 비관론이 팽배했다. 2019년 홍콩에서 중국의 범죄인 인도 송환에 반대하는 대규모 시위가 발생했고 이듬해 중국 정부가 국가보안법을 전격 시행하면서 홍콩의 자유와 자치가 크게 훼손됐다는 우려가 확산하면서다. 미·중 갈등이 격화하면서 상황이 바뀌었다. 중국 기업은 경기 둔화와 디플레이션 우려에도 글로벌 자금 확보를 위해 홍콩으로 향했다. 중국 기업은 홍콩거래소에서 달러 연동 통화로 자금을 조달해 본토 자본 통제를 우회하고 있다. 미국에서 상장폐지 위협이 커진 영향도 있다. PwC는 “A+H 이중 상장이 늘어나면서 다양한 업종의 기업이 홍콩 자본시장 진출을 모색하고 있다”고 설명했다.

최근 홍콩거래소의 상장제도 개편도 기업을 끌어모으는 데 한몫했다는 분석이 나온다. 5월 홍콩거래소는 ‘기술기업 전용 채널(TECH)’을 출범해 기술·바이오·인공지능(AI) 기업에 신속 심사 절차를 제공했다. 지난달 이 채널을 통한 바이오테크 상장은 73곳으로, 6개월 만에 9% 증가했다. PwC는 “정책 지원과 풍부한 유동성을 바탕으로 올해가 최근 4년 중 IPO가 가장 활발한 해로 기록될 것”이라며 “투자자들은 이번 홍콩증시 부활이 미국 시장 리스크를 분산할 드문 기회가 될 수 있다”고 분석했다.

시장에서는 홍콩이 중국 기업의 해외 상장 관문으로 입지를 강화할 것으로 보고 있다. 존슨 추이 홍콩거래소 글로벌발행총괄은 “상장 대기 기업 상당수가 이미 글로벌 시장에서 존재감을 보인 기업”이라며 “브랜드 가치 제고, 해외 자금 조달 등 다양한 목적에 따라 홍콩 상장을 추진하고 있다”고 분석했다.

이혜인 기자 hey@hankyung.com

1 day ago

2

1 day ago

2

![[마켓PRO] 서학개미 고수들, 로빈후드 '토큰화 주식' 주목](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

English (US) ·

English (US) ·