리메이크 영화는 가시밭길을 걷는다. ‘어쩔 수 없는’ 숙명이다. 원작을 답습하면 모방에 머물고, 벗어나면 배신이 된다. 매 순간 비교의 십자가를 짊어진다. 한 번 완성된 세계를 다시 세운다는 건 여간 어려운 일이 아니다. 이미 한 차례 리메이크된 적 있다면 더더욱.

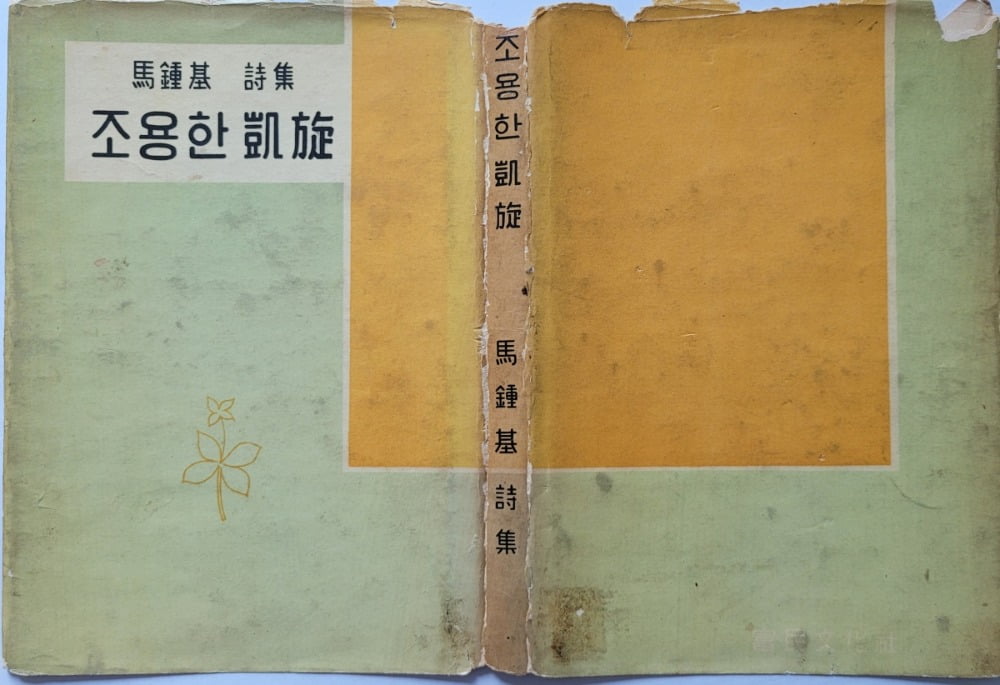

도널드 웨스트레이크의 <액스>는 1990년대 미국의 대규모 정리해고 시대를 배경으로 25년간 제지업계에서 일한 한 남성이 재취업을 위해 경쟁자를 하나씩 살해하는 이야기를 담은 소설이다. 칸 영화제 황금종려상을 받은 그리스 거장 코스타 가브라스가 판권을 사들여 2005년 ‘액스: 취업에 관한 위험한 안내서’라는 제목으로 한 차례 영화화해 나름 호평받았다.

이야기는 여기서 닫히는 게 맞다. 소설은 고전으로 남고 영화는 사회를 풍자한 시대의 아카이브로 기록되는 것이 자연스러운 수순. 그런데 <액스>가 영화로 리메이크된 지 20년이 지난 지금, 다시 스크린에 불려 나왔다. 박찬욱 감독이 ‘굳이’ 되살리면서다. 영화가 처음 공개된 베니스에서 지난달 30일 만난 박 감독은 이렇게 말했다.

“소설을 읽고 영화로 만들고 싶었는데, 그냥 감독도 아니고 가브라스가 이미 만들었더군요. 좌절했죠. 잘 만든 영화를 또 제작한다는 건 바보짓이니까요. 그런데요, 물론 재밌는 영화지만 제가 가려는 길과 너무나 달랐어요. 2009년 가브라스 부부를 만나 영화를 만들고 싶다고 했어요. 소중한 작품이라 리메이크는 안 할 생각이었는데, 박찬욱이니 해주겠다고 하더군요. 어제 영화를 본 미셸 가브라스(부인)가 이렇게 말했어요. ‘이 작품은 이렇게 만들어졌어야 했고, 이 길로 가야 할 운명이었다’라고.”

※스포일러가 있습니다.

다 이뤘고, 다 잃었다

여기 한 남자가 있다. 40대 중년인데 꽤나 준수한 외모다. 그는 사랑스러운 아내, 눈에 넣어도 안 아플 아들과 딸, 그리고 천진난만한 반려견 두 마리와 정원이 딸린 단독주택(무려 자가다)에서 오붓한 한때를 보낸다. 25년 청춘을 바친 제지 회사가 그의 노고를 인정해주듯, 선물로 보낸 장어를 구워 먹으면서. 책임감 있는 대한민국 가장이라면 누구나 꿈꾸는 완벽한 중산층의 삶. 이보다 더한 행복이 있을까. 이 남자 만수(이병헌)는 가족을 끌어안고 말한다. “다 이뤘다”고. 그런데 어딘가 이상하다. 왜 “다 잃었다”고 들리는 걸까.

이튿날 만수의 세상은 무너진다. 미국 기업이 회사를 인수하며 정리해고 명단에 그의 이름이 오른다. “미국에선 해고를 도끼질한다고 헌다면서요. 한국에선 뭐라는지 아세요? 너 모가지야”라고 외치던 만수는 순식간에 존재 자체가 부정당하는 ‘사회적 살인’의 피해자가 됐다. 정신을 가다듬고 호기롭게 3개월 내 재취업을 다짐하지만 돌아오는 건 탈락 통지뿐. 주택담보대출 원리금부터 아내의 품위유지비, 딸의 첼로 레슨비, 반려견 사료비용까지…. 텅 빈 통장잔고가 목을 옥죄기 시작할 즈음 문득 이런 생각이 든다. 재취업의 큰 걸림돌은 나보다 ‘약간 더 나은’ 구직 경쟁자들이니 이들만 없으면 금세 내 삶을 되찾을 것이라고. 만수는 이들을 추려내 살해키로 결심한다.

이렇듯 스토리의 시발점은 원작과 같다. 시대도, 국적도, 문화도 다르지만 참전용사인 아버지의 권총을 들고 재취업의 꿈을 이루려는 아들. 하지만 이내 영화는 원작 소설, 이 원작에 충실했던 가브라스 영화와 다른 길로 나아간다. 여러 명의 경쟁자를 없애느라 이야기가 늘어지는 원작과 달리 살인 횟수를 딱 세 번으로 줄였다. 대신 살인을 행하는 내면적 동기와 희생자들의 삶을 보다 클로즈업한다. 해고라는 피상적 단어가 지극히 개인적인 이야기로 선명하게 다가온다. 박 감독이 이병헌에게 촬영 전 “원작 안 읽어도 된다”고 한 건 이런 이유에서다.

박수갈채 받은 미장센

장면마다 웃음이 터져 나오는 박찬욱식 유머 코드는 물론 특유의 미장센도 여전히 살아있다. 가을 촬영을 고집했다던 박 감독의 상상은 계절감으로 돋보인다. 초반 “다 이뤘다”고 말하던 순간 단풍으로 물든 풍요로운 집의 모습은 만수의 내적 고통이 커질수록 추적추적한 날씨에 나뭇가지는 앙상한 늦가을로 바뀐다. 만수의 제거 대상인 범모(이성민)가 아내인 아라(염혜란)가 몰래 저지른 부정을 집에서 발견했을 때 뻐꾸기 소리가 들리는 디테일도 물론이고.

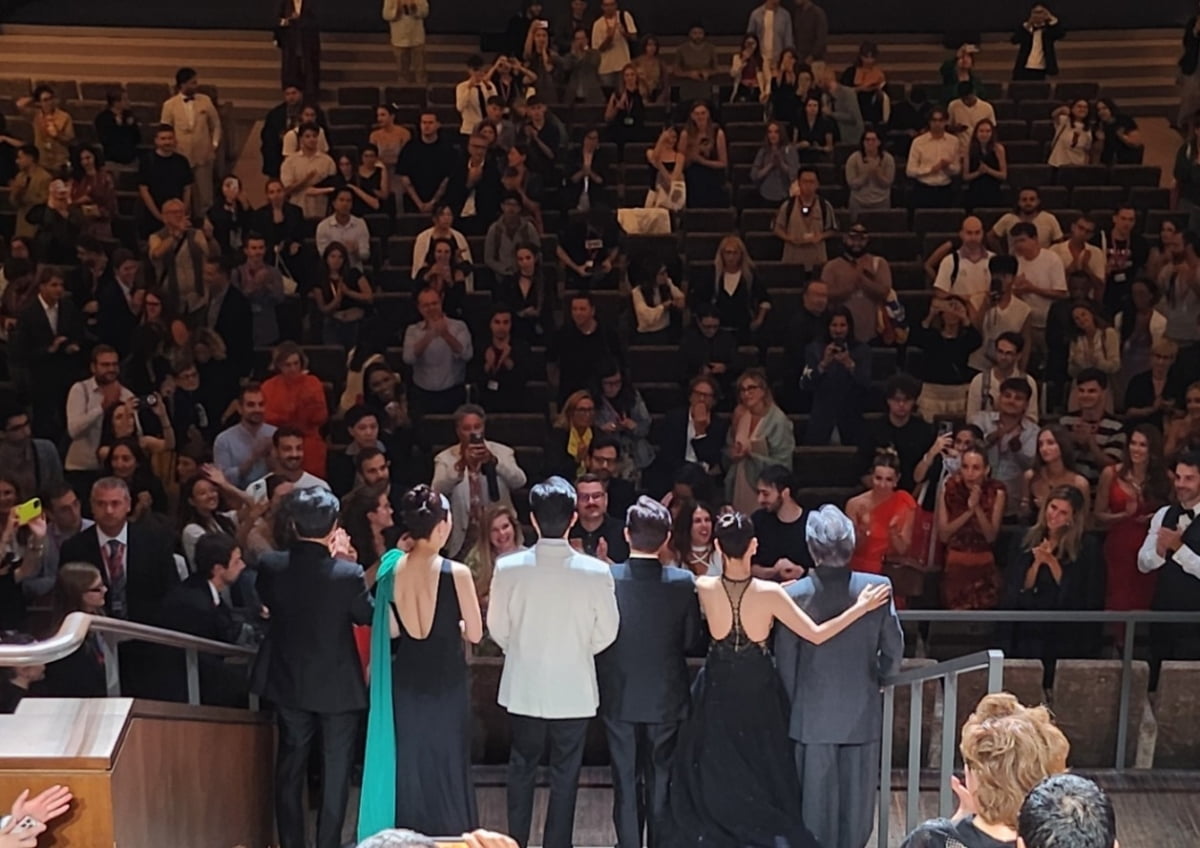

음악은 기묘한 정서를 증폭시킨다. 모차르트에서 김창완 ‘그래 걷자’, 배따라기의 ‘불 좀 켜주세요’ 같은 1980년대 가요들이 기묘한 정서를 증폭시킨다. 만수가 범모, 아라와 총 한 자루를 들고 활극을 벌이는 장면이 백미다. 대사가 들리지 않을 정도로 볼륨을 키운 조용필의 ‘고추잠자리’ 노래가 관객을 압도하며 카타르시스를 더한다. 실제로 지난달 29일 베니스에서 진행된 비공식 시사회에선 이 ‘고추잠자리 시퀀스’가 끝나자 상영 중간에도 박수갈채가 터져 나왔다.

누구나 툭 내뱉는 한 마디

‘어쩔수가없다’는 박 감독이 가장 만들고 싶었던 영화인 동시에 가장 애를 먹은 작품이기도 하다. 원래 미국을 배경으로 만들 계획으로 시나리오를 썼다가 투자유치에 어려움을 겪으면서 10년이 지나 ‘어쩔 수 없이’ 한국을 배경으로 각본을 틀었다. 박 감독은 “원작을 영화로 만들겠다고 결심한 지 20년이나 됐다”고 했다.

결과적으로 이 고난의 시간은 전화위복이 됐다. 그 사이 세상이 급변해 인공지능(AI)이 노동력을 대체하는 시기가 왔기 때문. 온통 자동화된 제지 생산공장의 풍경은 오늘날과 맞닿아 있어 설득력을 키운다. 해고당한 좌절, 취업을 향한 분투 등 자본주의 사회에서 흔히 벌어지는 개인의 비극과 이를 해결하는 과정에서 괴물로 변해가는 모습 역시 의외로 누구나 한 번쯤 겪을 수 있는 상황이다. 영화가 베니스에서 처음 공개되며 9분이 넘는 기립박수를 받은 것도 결국은 이런 보편적 공감대가 통했기 때문일 테다.

영화를 보기 전 제목의 의미를 곱씹어보는 것을 권한다. 만수를 포함해 극 중 캐릭터들이 하나같이 “어쩔 수가 없다”는 푸념을 늘어놓기 때문이다. 불의에 눈을 감든, 자신의 선택을 합리화하기 위한 변명이든 각자 저마다의 사정을 피력하기 위해 툭 내뱉는 한 마디다. 박찬욱도 말했다. “일상 속에서 모두 ‘어쩔 수 없다’는 말을 얼마나 자주 쓰는지 생각해보면 좋겠다.”

‘어쩔수가없다’는 오는 17일부터 열리는 ‘제30회 부산국제영화제’에서 개막작으로 상영된 후, 24일 국내 개봉한다.

베네치아=유승목 기자

2 weeks ago

10

2 weeks ago

10

![[오늘의 운세] 2025년 9월 23일 별자리 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300086.jpg)

![[오늘의 운세] 2025년 9월 23일 띠별 운세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300085.jpg)

![바흐부터 쇼스타코비치, 젊은 거장들의 클래식 향연[문화대상 이 작품]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300054.jpg)

![[포토] 서울숲재즈페스티벌2025](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201243.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·