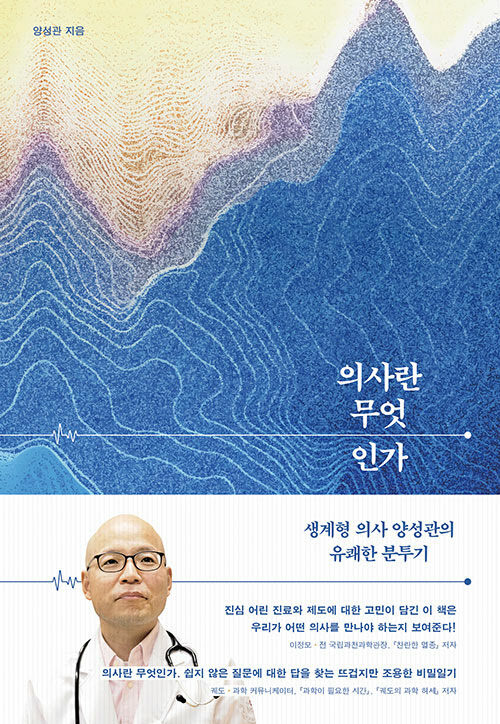

[이데일리 장병호 기자] 의료 시스템이 위기를 겪으면서 한국 사회는 ‘의사란 무엇인가’라는 질문과 마주하고 있다. 스스로 ‘생계형 의사’라고 칭하는 저자가 이 질문에 대한 생각을 정리했다. 가정의학과 의사로 일하면서 겪은 오랜 분투와 성장 과정을 통해 대한민국에서 의사는 어떤 존재인지 이야기한다.

책은 의사가 보내는 삶을 5개의 주제로 나눠 소개한다. 환자를 만나는 떨림과 의사로서의 첫 경험, 매출과 양심 그리고 검사와 면밀한 진료 사이의 번민, 친절과 실력·공감과 경계심 사이의 고민, 현장 경험을 바탕으로 한 의료 시스템에 대한 단상, 생과 사의 경계에 있는 의사의 진심 등을 담고 있다.

저자는 환자를 대하는 것이 무척 복잡하고 어려운 일이라고 말한다. 증상의 중요한 단서를 놓치지 않기 위해 환자의 진술을 스무고개처럼 분석하는가 하면, 악성 종양이 의심되는 진단에도 정밀검사를 거부하는 환자 앞에선 갈등하기도 한다. 그래서 저자는 “사람들은 의사를 ‘힐러’, 즉 치료자라고 생각하지만 실제로는 ‘전사’에 가깝다”고 설명한다.

한국 의료 시스템에 대해선 단호하게 비판했다. 저자는 지금의 한국 의료 시스템에선 의사가 많은 환자를 빠르게 진료하지 않으면 병원은 살아남을 수 없다고 지적한다. 낮은 수가 때문에 병원은 ‘검사 중심 진료’를 유도할 수밖에 없다. 증상을 듣기보단 검사로 먼저 확인하고 매출을 일으키는 구조라는 것이다.

저자는 “이 책은 20년간 만난 20만 명의 환자와 사람을 마주한 의사이자 동시에 사람으로서의 고백”이라고 말한다. 저자의 진솔한 얘기를 읽다 보면 한국 의료 시스템 문제의 본질을 조금 더 가까이 이해할 수 있다.

6 hours ago

2

6 hours ago

2

![[200자 책꽂이]침묵하라 그리고 말하라 外](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/05/PS25051400057.jpg)

![[이 아침의 지휘자] 바로크에 현대음악까지…한계 없는 '마에스트로'](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·