박선우는 소설가로서도, 편집자로서도 믿음직한 사람이다. 지난 두 권의 소설집 《우리는 같은 곳에서》와 《햇빛 기다리기》로 일상의 방황과 불안을 과장하지 않으면서 세련되고 섬세하게 그려내 독자에게 ‘실패하지 않는 독서’를 선물한 작가다. 일전에 박선우와 같은 팀에서 일한 적이 있는데, 그는 언제나 충분한 공력과 고민을 담아낸 결과물을 제때 제출하곤 해서 감탄을 자아내는 편집자였다. 나는 그에게 종종 ‘칸트’라고 놀리곤 했는데, 사실은 절대 늦지 않는 그의 마감 감각에 대한 감탄이 담긴 별명이었다.

박선우의 장편소설 《어둠 뚫기》만큼은 여러 면에서 탐나는 책 코너의 취지에 잘 맞는다. 그가 첫 소설집을 낸 5년 전, 나는 얼른 그의 작품을 책으로 만드는 여정에 동참하고 싶어 조급해졌는데, 그는 회사에서 나의 후배였으므로 나의 계약 이야기에 압박감을 느끼지 않았으면 했다. 궁여지책으로 떠올린 것이 일단 회사 밖으로 나가서 얘기하자는 거였고, 근데 밥을 사 주면 또 부담스러울 테니까 뭔가 빌미가 있어야 할 것 같아서, 회의 때 먹을 빵을 같이 사러 가자고 했다. 편집장이 된 지 얼마 안 되었을 때라서 생각만 많고 뚝딱대기 일쑤였는데, 그렇게 나는 빵집 계산대 앞에 어정쩡하게 서서 소설 계약을 제안하는 편집자가 되어버렸다. 지금 떠올리면 대체 왜 그랬는지 손이 곱아든다. 다행히 그는 일정 순서를 곰곰 따져보고는 선선하게 그러자고 해주었고(?), 그 뒤에 우리 모두 회사를 떠나게 되면서 내가 박선우 소설을 편집할 기회는 당장 잡기 어렵게 되어버렸지만, 왜인지 그때의 장면만은 머릿속에 선명하게 남아 있는 것이다.

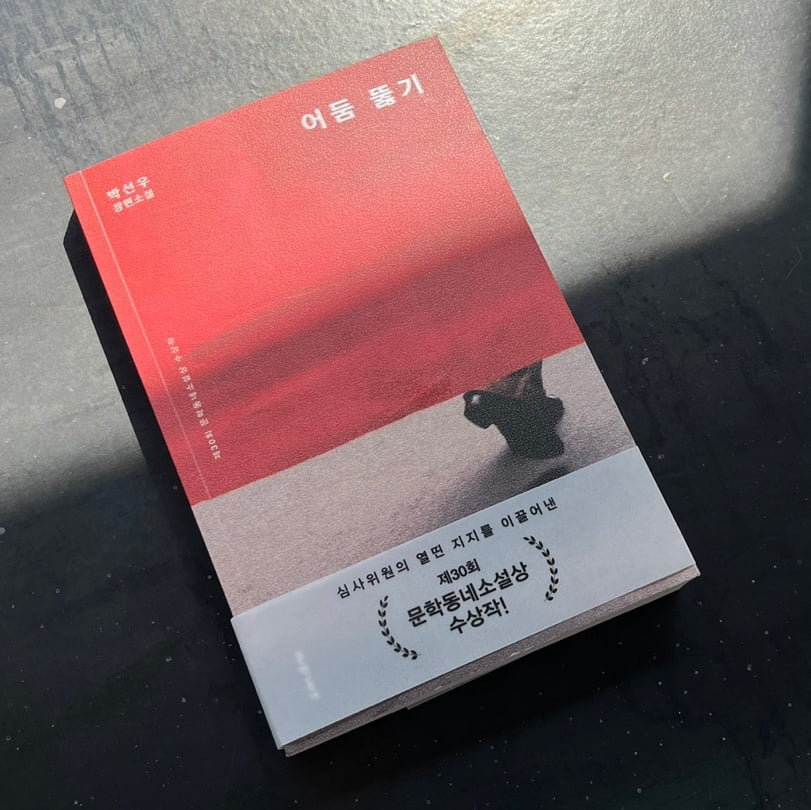

그의 첫 장편 《어둠 뚫기》는, 그러나 내가 탐났다고 말하기에는 언감생심인 지난해 문학동네소설상 수상작이다. 아홉 명의 심사위원이 열띤 논의 끝에 뽑은 수작인 것은 물론이고, 독자로서 읽으면서 책장을 넘길 때마다 피식 웃게 되고 또 찡긋 눈물 나는, 에너지가 많은 이야기라고 생각했다. 재밌는 것은 주인공 화자가 줄곧 투덜거리고 피로해하는 사람인데, 그럼에도 내면의 소용돌이는 무척이나 크고 깊어서 자꾸만 읽는 사람을 자신의 질문과 감정으로 초대한다는 점이었다. 박선우의 소설은 늘 ‘끝까지 밀어붙인다’는 감각이 있어서 읽으며 감탄하게 되곤 했는데, 이번에도 게이로서의 자기 정체성과 평범한 일상 사이의 들떠 있는 어떤 공간, 가족과 불화를 겪으면서도 맴돌고 함께 하는 애증의 형태, 그리고 끝내 삶이 지속되어야 할 의미를 찾는 질문을 직면해낸다.

보청기를 낀 뒤로는 무거운 걸 들거나 옮길 때 나도 모르게 뒤로 빠지게 되더라. 다른 사람이 대신해주길 바라게 돼. 왠지 내가 약해지고 작아진 기분이야. 그런데 너는 내 속도 모르고 결혼 같은 건 하지 않겠다고, 제멋대로 살겠다고, 나 좀 내버려두라고, 그딴 소리나 하니 내가 속이 안 뒤집혀? (190쪽)이 소설에서 화자만큼이나 도드라지는 인물은 그와 함께 살고 있는 엄마다. 채소를 좀 더 저렴하게 사려고 먼 시장길을 고집하고, 큰아들이 보고 싶을 때 집 앞에서 그를 봤다고 주장하는, 귀가 잘 안 들려서 친구들이 흉을 봤다고 속상해하다가 보청기를 끼고는 다시 자신의 청력 장애에 서글퍼지는 엄마는 낯익으면서도 언제나 가장 이해하기 어려운 타인이다. “만약에 신이 있다면, 그래서 나와 엄마 둘 중에서 한 사람이라도 온전히 이해할 수 있는 기회를 준다면, 나는 엄마를 이해해보고 싶었다”라는 문장은 이 소설을 대표적으로 소개할 만한 부분인데, 그가 영원히 낯설게 감각할 엄마를 이해해보고 싶은 이유도 결국은 자기의 삶과 세상을 알고 싶어서는 아니었을까 생각하기도 했다.

가장 외면하고 싶던 내면의 어둠과 관계의 밑바닥을 유영하며 그 지독한 아름다움에 빠져들다가도, 대단한 계기 없이 작은 믿음과 기대를 걸어보며 하루의 리듬을 찾을 힘을 얻는 책. 어떤 무겁고 깊은 밤도 뚫을 수 있는 가벼운 빛 한 줄기처럼 신선한 감각을 전해주었다.

최지인 문학 편집자•래빗홀 팀장

3 weeks ago

15

3 weeks ago

15

![[책마을] "어설프게 성공할 바에야 차라리 실패하는 게 낫다"](https://img.hankyung.com/photo/202506/AA.40741751.1.jpg)

![[책마을] 지나가던 개도 이해할 수 있는 양자역학](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![[책마을] 우애령·엄유진 母女 작가 책 '유퀴즈' 출연으로 역주행 인기](https://img.hankyung.com/photo/202506/AA.40741750.1.jpg)

![조승래 “지귀연 판사 제보 여러건…법원-공수처가 확인해야” [정치를 부탁해]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/19/131636504.1.jpg)

![[포토] 투표용지 인쇄 시작](https://img.hankyung.com/photo/202505/AA.40611422.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·