[이데일리 최정훈 기자] 이재명 정부가 추진 중인 장기연체채권 채무조정 프로그램(배드뱅크)이 공공기관 부실까지 덮기 위해 은행 등 민간 금융권 출연금 절반을 끌어다 쓰기로 하면서 ‘은행 주주만 봉 아니냐’는 논란이 커지고 있다. 정부는 최근 상법 개정을 통해 기업 이사회에 주주 충실의무를 강화하겠다고 밝혔지만 정작 은행 주주의 실질적인 이해가 뒷전으로 밀린 것 아니냐는 비판이다.

|

| [이데일리 김일환 기자](출처=국회 정무위원회) |

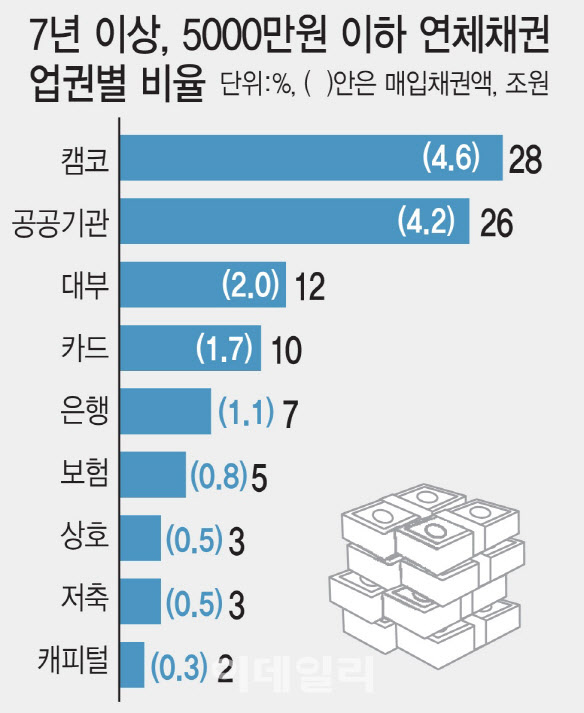

7일 금융당국에 따르면 이번 배드뱅크 매입·소각 대상은 7년 이상, 5000만원 이하 개인 무담보 연체채권으로 총 16조 3613억원,113만 4278명에 달한다. 이 가운데 공공기관이 보유한 채권은 총 8조 8462억원으로 절반 이상(54%)을 차지한다. 반면 민간 금융권이 보유한 물량은 대부업(2조 326억원), 카드사(1조 6842억원), 보험(7648억원), 저축은행(4654억원), 캐피털(2764억원) 등이 대부분이다. 시중은행이 보유한 연체채권은 1조 864억원에 불과하다. 전체 규모로 보면 은행권이 정리할 연체채권은 16조 가운데 약 6% 수준에 그친다.

문제는 이 재원을 마련하는 방식이다. 금융위원회는 배드뱅크 재원으로 추경을 통해 4000억원을 조달하고 나머지 절반인 4000억원은 은행 등 민간 금융권 출연금으로 충당할 방침이다. 은행권 출연금은 본래 금융사가 자체 부실채권을 정리하기 위해 조성하는 구조다. 하지만 이번 배드뱅크에서 공공기관이 쌓아둔 채권까지 함께 매입·소각하는 데 사용한다.

한 시중은행 관계자는 “은행이 출연한 돈으로 사실상 캠코, 서금원 등 공공기관 부실까지 털어주는 셈이다”며 “정작 은행이 실제로 털어낼 물량은 극히 적은데 비용은 과반을 부담하는 구조라 주주 이익 관점에서 이해하기 어렵다”고 말했다.

실제로 과거에도 비슷한 구조는 반복됐다. 2013년 출범한 국민행복기금과 윤석열 정부 국정과제 1호로 추진된 새출발기금 모두 전체 재원의 70% 이상을 은행권이 출연해 충당했다. 금융위는 공공재원을 마중물로 삼고 나머지를 민간 금융권의 공동부담으로 메우는 방식이 효율적이라고 설명해 왔지만 정작 은행권은 실제로 정리할 부실채권 규모보다 과도한 출연금을 부담하는 구조가 반복됐다는 지적이 나온다.

정치권 일각에서는 ‘출연금으로 공공기관 채권까지 덮는 구조라면, 최소한 은행 주주권을 보호할 장치라도 있어야 한다’는 목소리가 나온다. 정부는 상법 개정을 통해 경영진의 주주 충실의무를 법에 명시하는 등 기업 경영 투명성을 높이겠다며 ‘주주 이익 최우선’을 강조했다. 하지만 이번 배드뱅크 출연금 구조는 은행 이사회가 자발적으로 출연 여부를 결정하기 어려운 사실상 ‘반강제적 출연’ 형태로 운영한다.

이에 상법 개정안과 배드뱅크 출연 구조가 배임죄 논란까지 불러올 수 있다는 우려도 있다. 상법 개정안은 경영진의 책임 범위를 ‘회사 이익’을 넘어 ‘주주 이익’까지 확대하도록 규정하는데 자발적 법적 근거 없이 은행 출연금을 강제로 걷으면 일부 주주가 이사를 배임 혐의로 고발할 소지가 있다는 지적이다. 금융권 관계자는 “주주 이익을 위해 상법까지 개정하면서 실제로는 은행 주주에게만 부담을 전가하는 꼴”이라며 “국민연금, 연기금 등 기관투자자 지분까지 고려하면 결국 국민이 손해를 보는 구조”라고 꼬집었다.

금융권 내부에선 “이제는 단순한 소각으로 끝낼 것이 아니라 같은 재원을 쓰더라도 공공기관 채권과 민간권 채권 계정을 분리해 주주 부담을 최소화하고 상환 능력 심사를 엄격히 하는 보완 장치가 필요하다”고 지적한다. 한 시중은행 관계자는 “주주 권익은 상법으로만 지키는 게 아니다. 정부가 정책을 설계할 때도 손해가 한쪽에만 몰리지 않도록 균형을 맞춰야 한다”고 강조했다.

2 days ago

3

2 days ago

3

![[마켓인]KKR, 英 스펙트리스 인수 속도…글로벌 IB들 인수금융 가세](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071000404.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

English (US) ·

English (US) ·