[도쿄=이데일리 마켓in 박소영 기자] 일본 회사에서 일했던 A씨는 2023년 신혼여행으로 일본을 다녀오면서 스타트업에 대한 지원이 다양하다는 사실을 알게 됐다. 여행 비자로는 3개월까지만 체류할 수 있지만, 스타트업 비자를 활용하면 6개월씩 연장해 최대 2년까지 일본에 머무를 수 있다. 또 자발급, 업무공간 제공, 법인계좌 개설 등 각종 행정처리는 물론이고 기술검증(PoC)과 투자까지 검토하는 ‘시부야 스타트업 서포트’ 프로그램도 접했다. 결국 A씨는 일본 시부야를 거점으로 하는 인공지능(AI) 개발 스타트업을 청업했다. 하마다랩스 방승애 대표 얘기다.

방 대표 사례처럼 이데일리가 현지에서 만난 일본 투자은행(IB) 업계 관계자들은 도쿄 시부야에 글로벌 인재가 몰리고 있다고 입을 모았다. 이곳에는 지방자치단체가 민간 기업과 함께 글로벌 스타트업 지원 기관을 차리거나, 글로벌 벤처캐피탈(VC)들이 스타트업 육성 플랫폼을 꾸리는 경우가 흔하다.

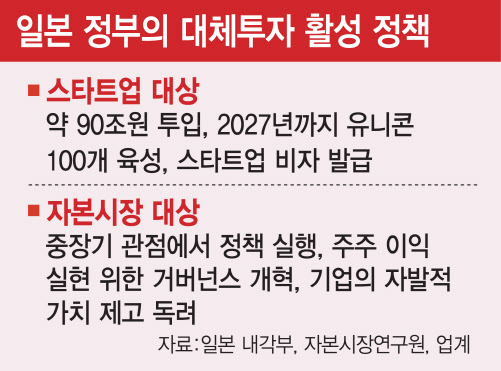

최근 몇 년 사이 일본 정부가 유니콘 육성에 열중하면서 한국을 비롯한 글로벌 창업가와 VC가 일본으로 모이고 있다. 일본 정부는 지난 2022년을 스타트업 창출의 원년으로 선포하고 육성 5개년 계획을 발표했다. 이에 따라 일본은 오는 2027년까지 약 90조원을 투자해 유니콘 기업 100개를 육성하겠다는 목표를 잡았다.

비단 스타트업 시장만 활성화된 건 아니다. 현지에서 만난 자본시장 관계자들은 “잃어버린 30년을 되찾은 듯하다”며 일본이 지난 10년간 자본시장 개혁에 뿌려둔 씨앗이 이제야 열매를 맺고 있다고 분위기를 전했다. 지난해 일본은 주가지수가 34년 만에 전고점 돌파했고, 전 세계 대체투자 시장이 주춤했음에도 일본에서는 관련 펀드 조성과 거래가 증가했다.

일본 정부는 엔저 효과, 세제 개선, 금융규제 개선을 토대로 제도 개혁을 감행했다. 중장기적 관점에서 기업가치를 높이려는 밸류업 프로그램을 시행하면서 대주주와 일반주주의 이익이 일치될 수 있도록 거버넌스를 개혁하고 자발적인 기업가치 제고를 독려했다. 이를 바탕으로 현지 IB 업계 관계자들은 대외 불확실성이 커지자 수익 방어 차원에서 사모대출에 집중하고 있는 국내와 달리, 다양한 대체투자 전략이 일본 자본시장에서 주목받고 있다고 설명했다.

운용자산(AUM) 규모 1조 6560억달러(약 2452조 7016억원)에 달하는 세계 최대 공적연금 중 하나인 일본 공적연금(GPIF). 현지에서 만난 출자자(LP) 관계자는 GPIF가 지난 3년 사이 대체투자 비중을 기존보다 3배나 늘렸다고 이야기했다. 그는 “전체 투자 포트폴리오에서 따져 보면 아직 작은 비중에 불과하지만, 비율이 급격하게 늘어난 건 분명하다”며 “GPIF와 같은 대형 기관투자자를 벤치마크로 삼는 다른 투자자들도 이 비율을 따라 대체투자 비율을 늘리고 있다”고 강조했다.

현지 관계자들에 따르면 최근 일본 LP들은 △사모펀드 △사모대출 △인프라 △부동산 투자 비중을 주로 키우고 있다. 이외에도 헤지펀드를 포함한 다변화된 대체 자산 군을 포트폴리오로 삼고 있다. 이에 더해 일본 정부는 대체투자 다변화를 장려하고 있다. 예컨대 기시다 전 총리 때부터 이머징 매니저 프로그램(EMP)를 시작해 독창적인 전략을 가진 펀드를 국가 차원에서 지원해오고 있다. EMP는 자산 규모는 작지만 트랙 레코드(성과)가 좋고 흥미로운 수익률을 내는 펀드를 모아 등록시키는 제도다.

일본 VC 한 관계자는 “어떻게 보면 한국보다 보수적이고 신중한 편이라 볼 수 있지만, 유럽 국가들처럼 정책을 길게 보고 내놓는 편이라 정부가 정책을 이끄는 힘이 있다”며 “일관성과 안정성이 담보됐을 뿐 더러 규모도 큰 덕에 해외 투자자 입장에서도 매력적인 시장”이라고 이야기했다.

6 days ago

7

6 days ago

7

![[목멱칼럼]건강한 사모펀드 키우려면](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041600029.jpg)

![[마켓인]3D 프린팅 ‘매이드’…시리즈A 110억 투자 유치](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041501097.jpg)

English (US) ·

English (US) ·