“이 엘리베이터는 2017.10.20. 휠체어 이용 장애인(故 한경덕 님) 신길역 리프트 사고를 계기로 교통약자 이용 편의를 위하여 설치되었습니다.”

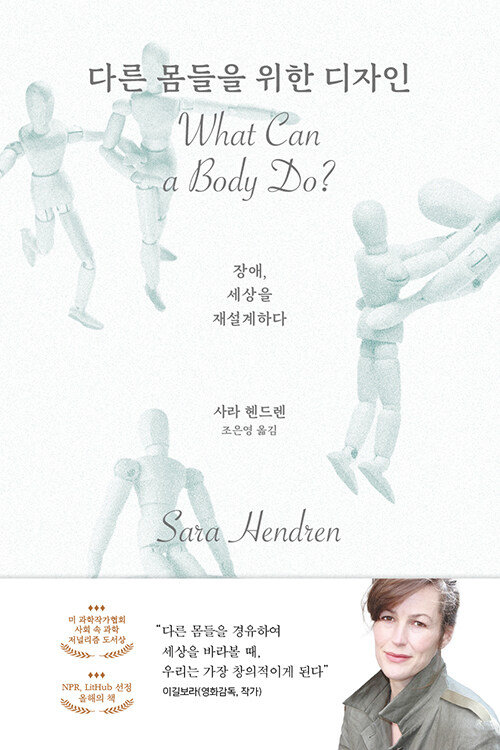

나는 이 팻말 앞에서 내가 내려가야 할 계단을 다시 내려다보았다. 내가 만약 휠체어를 타고 있었다면 아득하게 느껴질 높이였다. 몇 해 전 읽었던 ‘다른 몸들을 위한 디자인’(김영사) 속의 한 문장이 떠올랐다.

“이 세상은 누구를 위해 설계되었는가?”

이 책은 ‘정상성’의 범주 바깥으로 밀려난 장애인들이 이 세상에 자기 몸을 맞춘 것이 아니라, 자기 몸에 맞게 이 세상을 바꿔나간 실제 사례를 다룬다.

일례로 이 책에 소개된 저신장 장애인이자 현대미술 큐레이터인 어맨다는 150cm 이상인 정상인들 기준에 맞게 설계된 강연대에 제 몸을 맞추지 않았다. 키 높이 상자를 깔고 강연대에 올라서는 방식 대신 제 몸에 맞는 강연대를 개발했다. 이제 그녀에게 강단은 더는 장벽이 아니며, 그녀가 발명한 ‘접이식 강연대’만 있으면 언제 어디서든 강연을 펼칠 수 있다.

이 책의 미덕 중 하나는 잃어버린 신체를 대체하는 재활 공학의 필요성을 간과하지 않으면서, 있는 그대로의 몸으로 삶을 살아가는 방식을 긍정한다는 데 있다. 더 가볍고 편리한 의수와 의족이 개발돼 ‘온전성’을 회복할 수 있다면 좋겠지만, 실상은 그렇지가 않다고 지적한다. 팔다리가 모두 절단된 신디의 사례가 대표적이다. 그녀에겐 최신 기술을 접목한 의수가 있지만, 일상에선 사용하기 번거로워 그녀는 이를 “다스베이더의 팔”이라 부른다고 한다.

팔다리가 없는 이들에게는 집이 장벽이다. 세면대, 서랍장, 침대 등 가구의 높이가 ‘몸의 정상성’을 가정하고 설계됐기 때문이다. 그 모든 부엌 서랍 하나를 열 때마다 일일이 의수를 조립할 수는 없는 노릇. 그 무거운 ‘다스베이더의 팔’을 장롱에 집어넣으며, 신디는 자기만의 방식을 터득해 냈다.

집 안 서랍장마다 케이블 타이를 걸어놓은 것. 서랍장 손잡이, 립스틱을 넣은 가방의 지퍼 손잡이 곳곳에 케이블 타이를 입으로 잡아당기기만 하면 된다. 그러면 번거롭게 의수를 조립할 필요 없이 순식간에 일상의 일들을 처리할 수 있다.

저자는 이에 대해 “번거롭고 몸을 느려지게 할 뿐인 ‘정상’ 기능을 복원하는 대신, 지금 몸 그대로도 서랍을 열 수 있는 바람직한 확장”이라고 했다.

몸의 온전성을 ‘회복(또는 복원)’하지 않고도 온전해질 수 있을까. 문득 어느 기사에서 보았던 우크라이나 상이군인의 사진이 떠올랐다. 살아남았지만 팔다리가 절단된 그를, 그의 아내가 껴안고 있는 사진이었다. 절단된 몸으로 다시 사랑할 수 있을까. 우크라이나의 자선단체 ‘리섹스(Resex)’는 상이군인들을 대상으로 성생활 재활을 돕는다. 이 프로젝트의 핵심은 절단된 몸 위에 새로운 장비를 입히는 데 있지 않다. 바뀐 몸을 그 자신과 파트너가 함께 인식하는 것이 ‘리섹스(Resex)’에 있어서 무엇보다 중요하다고 강조한다. 이전과 같을 수 없는 몸을 있는 그대로 받아들이는 데서 새로운 관계가 시작될 수 있다는 것이다.

작년 2월에 본 또 다른 기사에선 부상 복귀한 우크라이나 상이군인이 댄스학원에 다니고 있었다. 자신의 결핍을 그대로 껴안은 채 이 세상과 춤추는 법을 터득한 그 상이군인은 “춤을 출 때 영혼이 자유로워지는 것 같다”고 말했다.

지금 우크라이나가 가장 필요로 하는 것은 사회 재건일 테고. 무너진 건물과 도시를 다시 세우는 것만큼 팔다리가 절단된 우크라이나 상이군인들의 일상을 다시 세우는 것도 먼저일 것이다. 의수와 의족의 개발도 물론 필요하겠지만. 그보다 절단된 몸을 끌어안는 사회로 변화하는 것이 우선해야 한다는 생각이다. 절단된 몸으로 밥 짓고, 춤추고, 사랑하는 법을 터득하는 것이야말로 삶을 재건하는 필요조건일 것이므로.

이소연 기자 always99@donga.com

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

3 weeks ago

4

3 weeks ago

4

![한승연 “일이 우선, 사랑은 그 뒤에…카라는 내 정체성” [화보]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/04/22/131472248.1.jpg)

![인피니트 엘 “우리의 무기? 2.5세대 아이돌만의 에너지와 기세” [화보]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/04/22/131472223.1.jpg)

![[오늘의 운세/04월 23일]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/23/131473102.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·