우리가 아는 많은 음악은 작곡가가 맺은 특별한 인연에서 비롯되었다. 에드워드 엘가(Edward Elgar, 1857~1934)가 사랑하는 연인에게 약혼 선물로 헌정한 <사랑의 인사(Salut d'Amour, Op.12)>, 모리스 라벨(Maurice Ravel, 1875~1937)이 제1차 세계대전에서 전사한 친구들을 추모하며 쓴 <쿠프랭의 무덤(Le Tombeau de Couperin, M.68)> 등이 그렇다. 이러한 작품들은 작곡가가 남긴 음악적 자취로, 그가 살았던 시간과 인연들을 고스란히 품고 있다.

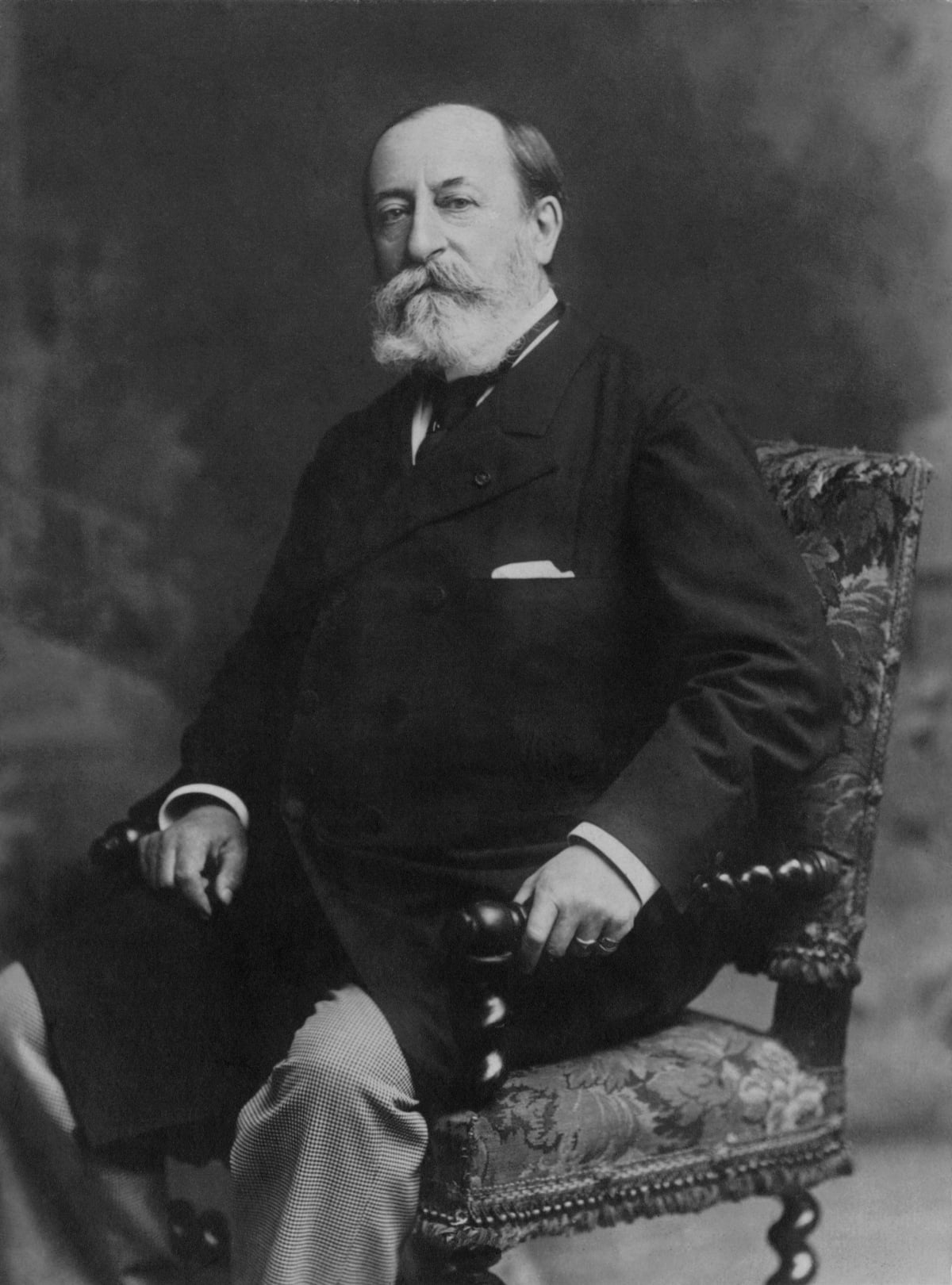

프랑스의 작곡가 카미유 생상스(Camille Saint-Saëns, 1835~1921)와 스페인 출신의 바이올리니스트이자 작곡가 파블로 데 사라사테(Pablo de Sarasate, 1844~1908)도 오랫동안 깊은 유대를 나눈 사이였다. 두 사람의 인연은 사라사테가 15세의 나이에 직접 생상스를 찾아가 바이올린 협주곡 작곡을 요청하면서 시작되었다. 생상스는 사라사테의 부탁을 흔쾌히 승낙했고, 1859년 <바이올린 협주곡 제1번 가장조(Violin Concerto No.1 in A Major, Op.20)>를 완성했다. 그 후로도 생상스는 사라사테에게 <서주와 론도 카프리치오소(Introduction and Rondo Capriccioso, Op.28)>와 <바이올린 협주곡 제3번 나단조(Violin Concerto No.3 in B minor, Op.61)>를 헌정했는데, 작곡가가 한 연주자에게 큰 규모의 작품 세 곡을 헌정하는 경우는 흔치 않은 경우였다.

이 세 작품 중 사라사테에게 마지막으로 헌정된 <바이올린 협주곡 제3번 나단조(Violin Concerto No.3 in B minor, Op.61)>는 사라사테와의 오랜 우정이 낳은 결실이자, 생상스가 원숙기에 완성한 대표작 중 하나로 볼 수 있다. 이 곡은 1880년에 작곡되었고, 같은 해 10월 독일 함부르크에서 사라사테의 초연으로 무대에 올랐다.

생상스의 음악은 ‘고전주의의 형식미'와 ‘낭만주의의 감수성'이 조화롭게 어우러진 것으로 평가된다. 그는 바흐와 모차르트에서 이어지는 명확하고 균형 잡힌 형식을 중시했지만, 동시에 프랑스 낭만주의 특유의 우아한 색채감과 유려한 선율미를 잃지 않았다. <바이올린 협주곡 제3번 나단조> 역시 이러한 생상스의 미학이 그대로 녹아든 작품으로, 전통적인 세 악장 구조(빠른 악장-느린 악장-빠른 악장) 속에서 바이올린의 섬세한 기교와 표현이 풍부하게 드러난다. 각 악장은 서로 다른 분위기와 색깔을 지니고 있지만, 전체적으로는 유기적이고 완결된 흐름을 이룬다.

1악장 Allegro non troppo에서는 오케스트라의 긴 서주 없이, 현악기의 짧은 트레몰로 몇 마디가 흐른 뒤 곧바로 솔로 바이올린이 등장한다. 바이올린의 가장 낮은 현인 G현에서 힘 있고 어두운 음색으로 제시되는 네 음표의 동기는 악장 전반에서 다양한 조성과 음역에서 변형된 모습으로 나타난다. 이어지는 제2주제에서는 따뜻하고 부드러운 선율이 펼쳐져, 첫 주제의 강렬한 분위기와는 뚜렷한 대비를 보여준다. 재현부에서는 첫 주제가 한층 더 드라마틱하게 발전된 형태로 돌아오는데, 독주자가 반주 없이 기교를 과시하는 카덴차(cadenza) 없이, 묵직한 긴장감과 열기로 가득한 패시지로 끝난다.

[생상스 바이올린 협주곡 제3번 나단조 1악장. Allegro non troppo (이차크 펄만의 연주)]

2악장 Andatino quasi allegretto는 바르카롤레(barcarolle)풍의 느린 악장이다. (바르카롤레는 베네치아 곤돌라 뱃사공들의 노래에서 유래한 양식으로, 8분의 6박자의 리듬을 사용해 부드럽게 움직이는 분위기를 자아낸다.) 이 악장은 1,3악장에 비해 작은 오케스트라 편성을 갖추고 있으며, 목관악기와 현악기가 중심이 되어 평화롭고 서정적인 울림을 만들어낸다. 비교적 큰 동요 없이 잔잔한 분위기를 유지하며 진행되다가, 마지막에는 바이올린 독주자의 하모닉스와 클라리넷의 선율이 유니즌(unison)으로 연주되면서 고요하게 마무리된다.

[2악장. Andantino quasi allegretto (이차크 펄만의 연주)]

3악장 Molto moderato e maestoso - Allegro non troppo는 레치타티보(recitativo)를 연상시키는, 자유롭고 서사적인 바이올린의 독주로 문을 연다. 오로지 바이올린 소리로만 무대가 채워지는 첫 순간은 청중의 시선을 사로잡는다. 이어서 오케스트라가 장중하게 합류하고, 생동감 넘치는 리드미컬한 주제로 넘어간다. 열정이 응축된 흐름 안에서 낭만적으로 노래하는 선율이 등장하기도 하고, 폭넓은 음역, 다양한 형태의 리듬이 활용되어 다채로운 색채를 만들어낸다. 눈부신 기교와 힘찬 에너지가 가득한 채, 협주곡은 화려하게 막을 내린다.

[3악장. Molto moderato e maestoso – Allegro non troppo (이차크 펄만의 연주)]

생상스는 1908년 9월, 피아니스트 카롤린 드 세르(Caroline de serres, 1843~1913)에게 보낸 편지에 이렇게 적었다. “내 바이올린 작품이 큰 성공을 거두었다면, 그것은 사라사테 덕분이다. 그는 한 시대의 저명한 바이올리니스트였으며, 아직 세상에 알려지지 않았던 내 작품을 세계 곳곳에서 연주했다.” (“If my violin music was so successful, I owe it to Sarasate, because he was for a time the most prominent violinist in the world and he played my works, which were still unknown, everywhere.”)

생상스와 사라사테는 단순히 작곡가와 연주자의 관계를 넘어, 서로의 음악적 세계를 확장시킨 동반자였다. 이 두 사람의 인연이 맺어지지 않았다면, 생상스의 <바이올린 협주곡 제3번>이 조금은 다른 음악으로 남겨졌을지도 모른다. 인연과 음악이 어우러져, 두 사람의 이름과 작품들이 지금도 함께 기억된다.

이준화 바이올리니스트

2 weeks ago

5

2 weeks ago

5

![[포토] '모두를 위한 한국미술사'·'외국인을 위한 한국 미술사' 출간한 유홍준 관...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300519.jpg)

![[포토]유홍준 관장, '모두를 위한 한국미술사'·'외국인을 위한 한국 미술사' 출간...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300516.jpg)

![[포토]출간간담회 연 유홍준 국립중앙박물관 관장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300509.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·