노동조합 및 노동관계조정법 개정안이 국회 환경노동위원회 전체회의를 통과한 가운데 법안 골자를 시행령 등 하위법령을 통해 정하겠다는 정부·여당의 입법 방식이 ‘졸속’ ‘위헌’ 우려를 낳고 있다. 국가 경제에 막대한 영향을 끼칠 수 있는 법안을 놓고 통과시키기에 급급해 핵심 뼈대를 향후에 완성하겠다는 것 자체가 정치적 목적에 따른 ‘편법 입법’임을 방증한다는 비판도 제기된다.

29일 노동법학계 등에 따르면 이번 개정안에서 논란이 가장 큰 부분은 노동조합법상 사용자 범위를 확대한 제2조 개정안이다. 개정안은 ‘실질적 지배력’이 있는 원청 사용자에 대해 하청노조가 교섭을 요구할 수 있는 길을 열어줬다. 하지만 실질적 지배력의 기준은 제시하지 못했다. 정부는 관련 판례와 노동위원회 판정례를 참고한다는 방침이지만 원청과 하청노조 ‘교섭’의 실질적 지배력에 대해 확립된 대법원 판례는 없다. ‘부당노동행위’에 관해서만 2010년 현대중공업 사건 대법원 판결이 있다.

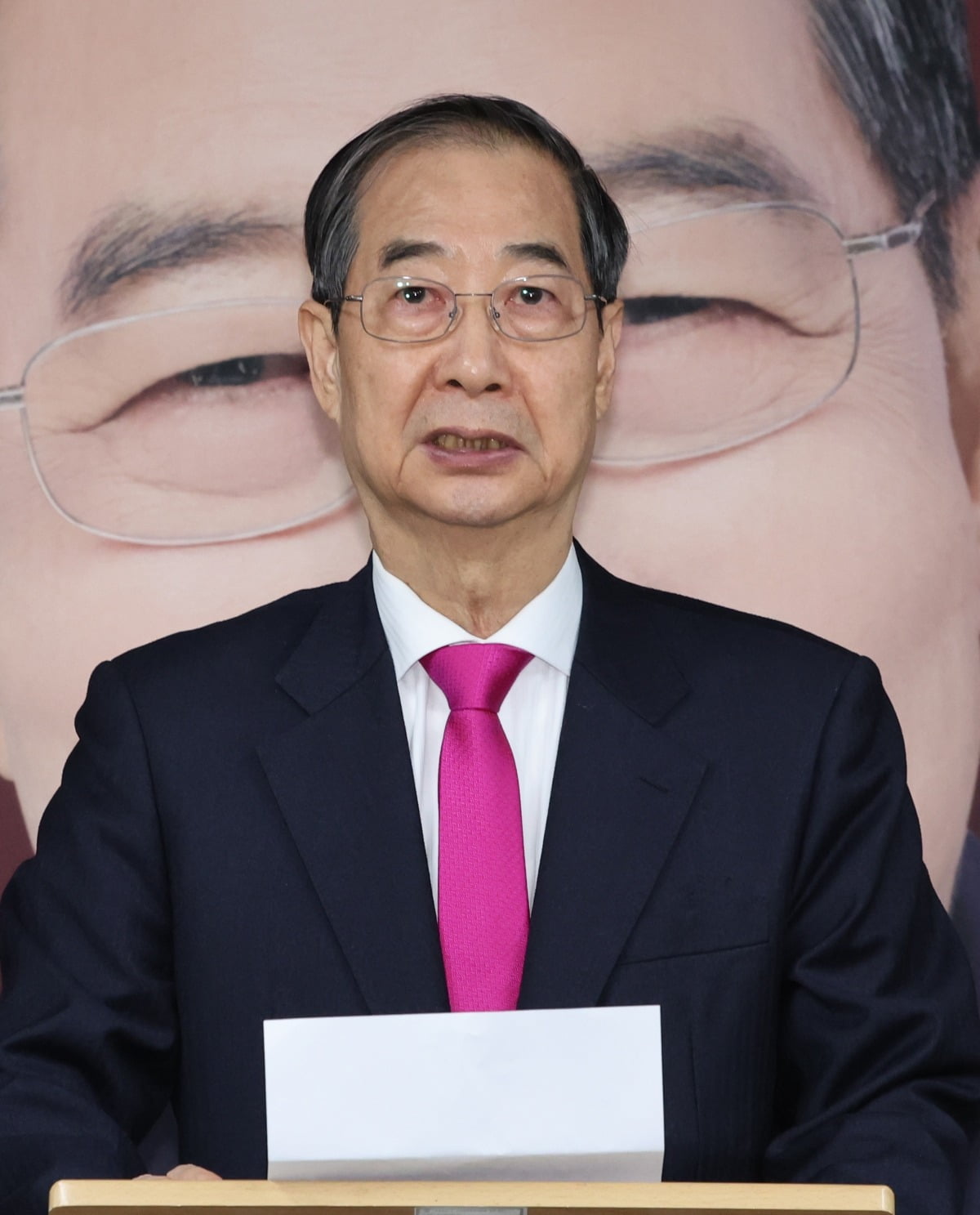

이에 대해 김영훈 고용노동부 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 “제도가 기술 변화를 따라가지 못하는 현실에선 추상적인 정의(규정)가 불가피하다”고 해명했다. 하지만 교섭 상대방인 사용자가 교섭을 거부하는 것은 부당노동행위로 형사처벌 대상이 될 수 있는 만큼 시행령 등에 위임하면 형벌은 법률로 정해야 한다는 헌법상 죄형법정주의에 위배된다는 지적이 나온다. 경영계 관계자는 “모호한 규정 탓에 기업 경영자들이 소송에 무방비로 노출될 것”이라며 “통과 이후 위헌심판이 제기될 수 있다”고 말했다.

교섭창구 단일화 절차를 어떻게 정리할지도 오리무중이다. 현행 노조법에 따르면 한 사업장에 노조가 여러 개 존재(복수노조)할 경우 사용자는 교섭창구 단일화 절차를 거친 대표 노조와 교섭해야 한다. 노조법 2조 개정안이 시행되면 원·하청 노조가 어떻게 교섭 창구를 단일화할지 정해야 하지만 정부는 시행 전까지 전문가 의견을 수렴해 보완하겠다며 ‘추후 과제’로 미뤘다.

‘사업 경영상 결정’을 파업 등 쟁의행위 대상에 포함하거나 불법 파업 시 손해배상 청구를 제한하는 내용의 3조 개정안 역시 사업주가 민사적 구제수단(손배청구)을 상실하게 돼 사업주의 재산권을 침해하고 경영권을 과도하게 해친다는 지적을 피할 수 없을 전망이다.

김상민 법무법인 태평양 변호사는 “입법은 사회적 합의를 거쳐 완벽을 기해도 문제가 생길 수 있다”며 “골자는 외면한 채 일단 통과시키고 정부 시행령이나 전문가 회의를 통해 보완한다는 접근 방식이 심히 우려된다”고 지적했다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

19 hours ago

1

19 hours ago

1

![한은, 기준금리 연 2.50% 동결...집값, 가계대출 불안에 인하 유보 [HK영상]](https://img.hankyung.com/photo/202507/ZN.41075682.1.jpg)

![이준영·아이들 슈화·크래비티 앨런·키키 수이, 'ACON 2025' MC 발탁[공식]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/07/2025070309484071779_6.jpg/dims/optimize/)

![“로젠버그 차도가 없어, 복귀 불투명”…사실상 시즌아웃, 끝없는 키움 선발 고민 [SD 고척 브리핑]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/07/06/131945683.1.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·