자유를 쟁취하려는 풋내나는 예술적 움직임이 연신내 한구석에서 벌어졌다. 지난 8월 3일, 술집이 즐비한 로데오거리를 지나 골목 한구석에 색다른 형색의 사람들이 공간을 가득 메웠다. 바로 복합 예술 카페 ‘아수’에서 진행된 <라이브 뮤직과 라이브 드로잉 SHOW>를 보기 위해서다.

브라질 음악을 전문으로 하며 국내 브라질 뮤지션 및 애호가들의 아지트로서 만들어진 ‘아수’. 포르투갈어로 ‘거대하다’는 뜻을 가진 ‘açu’를 따라 브라질을 가득 담은 라이브 연주가 이어지는 곳이다. 이러한 의미에 걸맞게 브라질 사운드를 진하게 녹여내는 이기현 퀄텟(플루트 이기현, 피아노 이주연, 베이스 윤성희 베이스, 드럼 Juan Mejia)이 무대에 올랐다.

하지만 아수에는 또 다른 의미가 깃들어있기도 하다. 바로 한자어로 我手, ‘나의 손’이라는 뜻. 공간의 기획자는, 예술가들이 타인의 선택을 수동적으로 기다리지 않고 자신을 가장 자유롭게 드러낼 수 있는 방식으로 아수에서 하고픈 것을 자신의 손으로 창작하길 바란다는 뜻을 전했다. 무대에 오른 또 다른 예술 ‘라이브 드로잉’은, 진행되는 라이브 공연을 듣고 그 자리에서 떠오르는 모든 심상을 자신만의 방식으로 즉흥적으로 그려내는 것이었다. ‘나의 손’으로 가장 나답게 자유로움을 그려내는, ‘아수’다운 퍼포먼스의 일환으로서.

거대함과 자아(自我). 자유와 예술. 음악과 그림. 이 모든 요소가 다채로운 인테리어와 기물 속에 녹아내린 듯한 샛초록의 무대. 이기현 퀄텟은 그곳에서 화려한 의상과 퍼포먼스로 퍼포먼스의 문을 열었다.

삼바, 보사노바, 쇼루 등 브라질 전통 음악을 기반으로 즉흥연주 셋 리스트를 구성하였는데, 특이하게도 각 곡 사이사이 비는 틈이 없이 어떠한 멘트도 없었다. 모든 곡은 끊기지 않고 자연스럽게 이어지며 진행되었다. 생소한 흐름에 손뼉 칠 타이밍이 어딜까 어리둥절하던 관객들도, 이내 거대한 음악의 이과수(Iguaçu)에 휩쓸리듯 몰입하기 시작했다.

한 시간 반 남짓한 연주 동안 멤버 간의 자유롭고 끈끈한 소통이 단연 돋보였다. 의무적이고 사무적인 연주는 없었다. 서로는 서로를 듣고 있었다. 한 사람의 템포와 텐션이 휙휙 길을 틀면 다른 멤버들은 망설임 없이 그 길을 따랐다. 혼자만의 솔로라 할지라도 꼭 그를 밑 받쳐주는 세심한 연주가 후행했다. 연주 중 눈을 마주치고, 슬쩍 웃기도 하고, 가끔은 장난스러운 시도도 해보며 전에 없던 단단한 그룹 뮤직을 완성해냈다.

또 일반 클럽 연주에서 듣기 어려운 실험적인 솔로 연주 또한 무척 인상 깊었다. 정말 느리게도, 정말 조용히도 연주하지만 빈 것은 악기의 소리일 뿐 공간엔 무언의 음악이 가득했다. 한 음을 반복적으로 연주하며 기묘한 텐션을 잡아내기도 하고, 이 같은 시도를 자연스럽게 맞받아치는 다른 연주자의 화답으로 특별한 멜로디가 만들어지기도 했다. 5분 남짓한 드럼 솔로 구간에선 나머지 세 연주자가 빤데이루로 박자에 맞춰 함께 연주하였는데, 생생하고 가득 찬 박자감이 마치 브라질의 ‘호다 지 삼바(Roda De Samba, 마당에 둘러앉아 빤데이루, 까바낑뉴 등의 전통 악기로 삼바를 연주하며, 함께 노래하고 춤추는 브라질 전통문화)를 연상케 하기도 했다.

색다른 방식으로 브라질의 즉흥 음악을 전달하며 이들은 누군가에게 보여주기 위한, 타인을 즐겁게 하기 위한 ‘쑈’가 아니라 연주자들 스스로가 가장 즐겁고 자유로운 방식으로 무대에 존재했다.

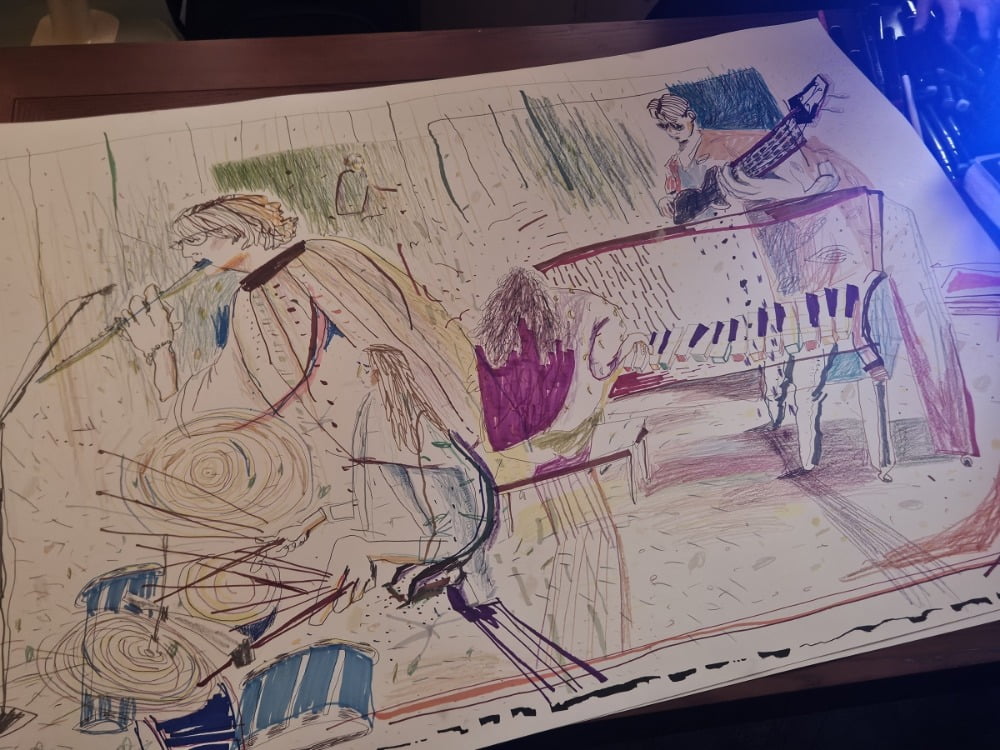

공간에 머무르는 것은 음악만이 아니었다. 밴드 셋 옆 거대한 테이블 위엔 새하얀 전지와 형형색색의 그림 도구들이 놓여 있었다. 거기에 더해 천장에는 빔프로젝터를 통해 진행되는 라이브 드로잉이 실시간으로 비치고 있었다. 라이브 영상이 상영되는 공간의 천장, 그리고 그곳에 놓인 모든 것의 자유분방함이 퍼포먼스의 생생함을 더해주는 듯 했다.

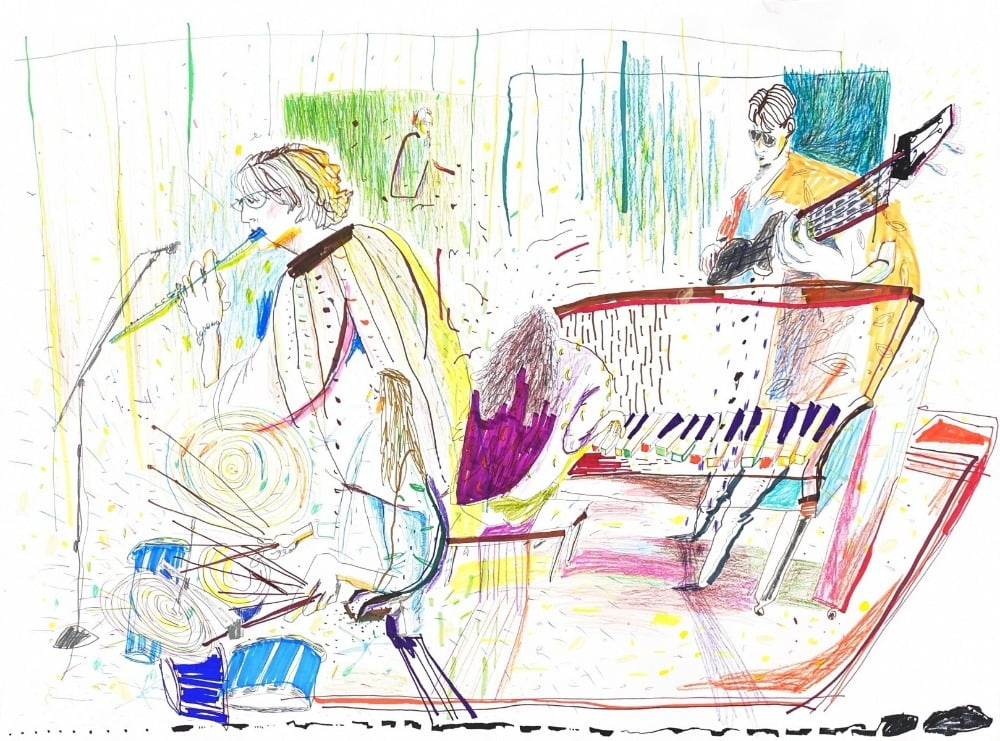

작가는 점, 선, 면 세 간단한 요소를 활용하면서 연주자들의 외형을 특이하게 묘사했다. 추상과 구상 사이를 오가는 방식으로 공연 실황을 기록하는듯했다. 강렬한 사운드가 이어질 땐 그에 걸맞은 진한 색의 큰 면을 색칠하였으며 드럼의 비트에 맞춰 여러 점을 찍기도 하였다. 또 연주자들의 음악에 맞추어 몸을 흔들기도 하고, 노래를 따라부르기도 하며 즐겁게 놀이하듯 음악을 그림으로 그려냈다. 단 한 번의 망설임이나 멈춤 없이. 자신의 펜 끝이 가야 할 길을 선명히 아는 사람처럼 한 시간 반 동안 종이, 그리고 그 너머 공간 속을 색과 선으로 가득 채워냈다. 관객들은 연주를 보고 들으면서도, 그 연주가 시각적으로 그려지는 모습에 두 눈을 반짝였다. 작가의 작업을 흥미롭게 지켜보면서 눈과 귀로 자신을 예술로 온통 채워내는 새로운 경험이 이어졌다.

막바지로 갈수록 누군가는 자리에서 일어나 삼바 댄스를 추고, 삼바 특유의 ‘떼창’ 문화에 걸맞게 관객들은 멜로디 파트를 따라부르기도 하고, 직접 마이크를 건네받아 ‘Tristeza’를 부르기도 하며 분위기가 한껏 달아올랐다. 그렇게 강렬한 연주의 끝, 그리고 그림의 완성을 향해 달리며 모두의 자유가 공존하는 아름다운 마무리가 이어졌다.

예술은 본래 향유자의 즐거움을 위해 존재한다곤 하지만, 그것을 창작하는 이의 즐거움과 자유가 배제된 예술은 맑고 투명할 수 없다. <라이브 뮤직과 라이브 드로잉 SHOW>에서 이어진 모든 예술 작업은 꾸밈과 가식, 모방과 강요 없이 우뚝 서 있었다. 자유를 향하는 예술. 즐거운 연주. 망설이지 않는 드로잉. 모든 것은 창작자의 순수함 속에서 맑게 피어나 관객들을 감화시켰다.

더 많은 창작자들, 예술가들이 타인의 조건과 시선에서 벗어나길. 그럼으로써 가장 자기다운 예술을 하며 전에 없던 새로움을 만들어주길 바라며, 이번의 청내음 가득한 첫 발걸음이 거대한 자유를 향한 도약이 되길 기대해본다.

민예원 '스튜디오 파도나무' 대표•작가

2 weeks ago

12

2 weeks ago

12

![[포토] '2025 한돈런' 이하평과 윤택](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201063.jpg)

![[포토] '2025 한돈런' 베스트드레서 상](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201062.jpg)

![[포토] '2025 한돈런' 대성황](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201061.jpg)

![[포토] 코카-콜라, ‘원더플 캠페인’ 시즌6 ‘캠퍼스 챌린지’](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201043.jpg)

![[포토] 코카-콜라, GS25 반값택배와 ‘원더플 캠페인’](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201042.jpg)

![[포토] 농협유통-남서울농협, 고품질 축산 협업](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092201037.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·