요한 제바스티안 바흐(1685~1750)가 생전에 보고 만졌던 악기의 형태, 그가 머릿속에서 그렸던 소리를 21세기에 그대로 보고 들어볼 수 있다면 어떨까.

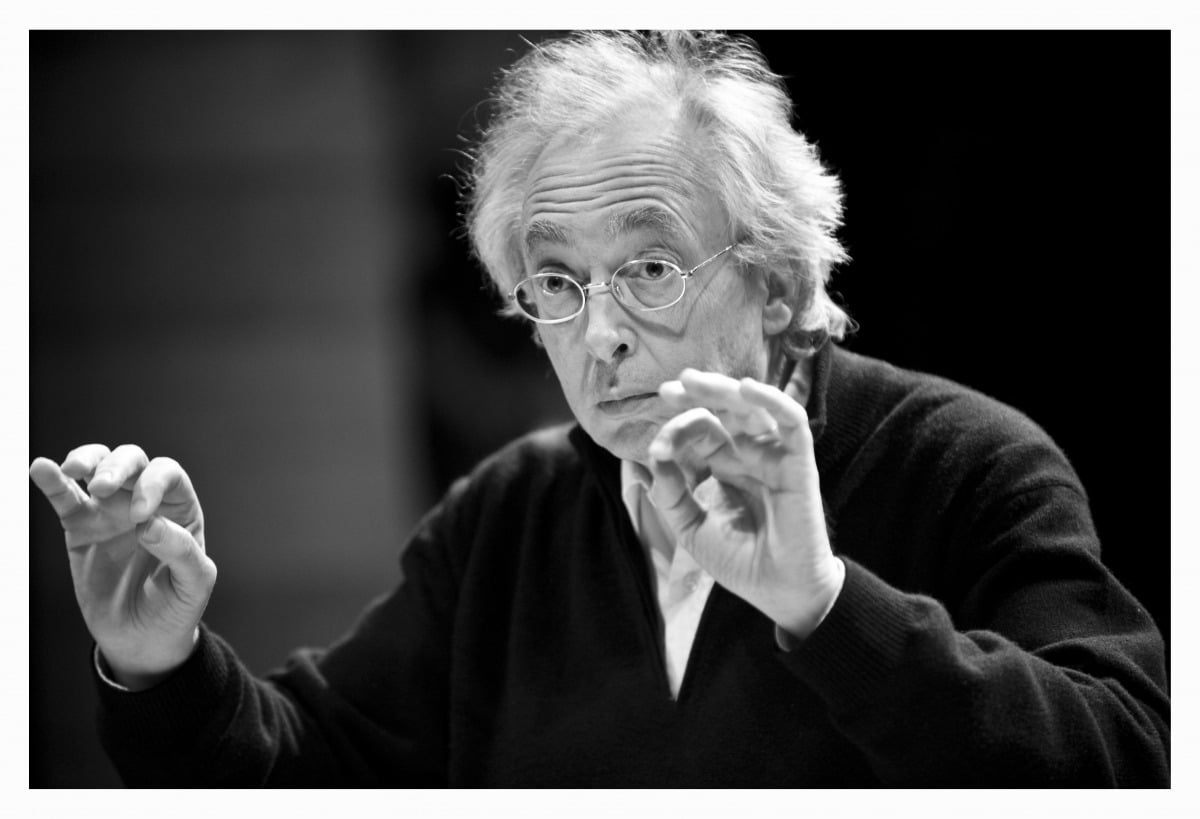

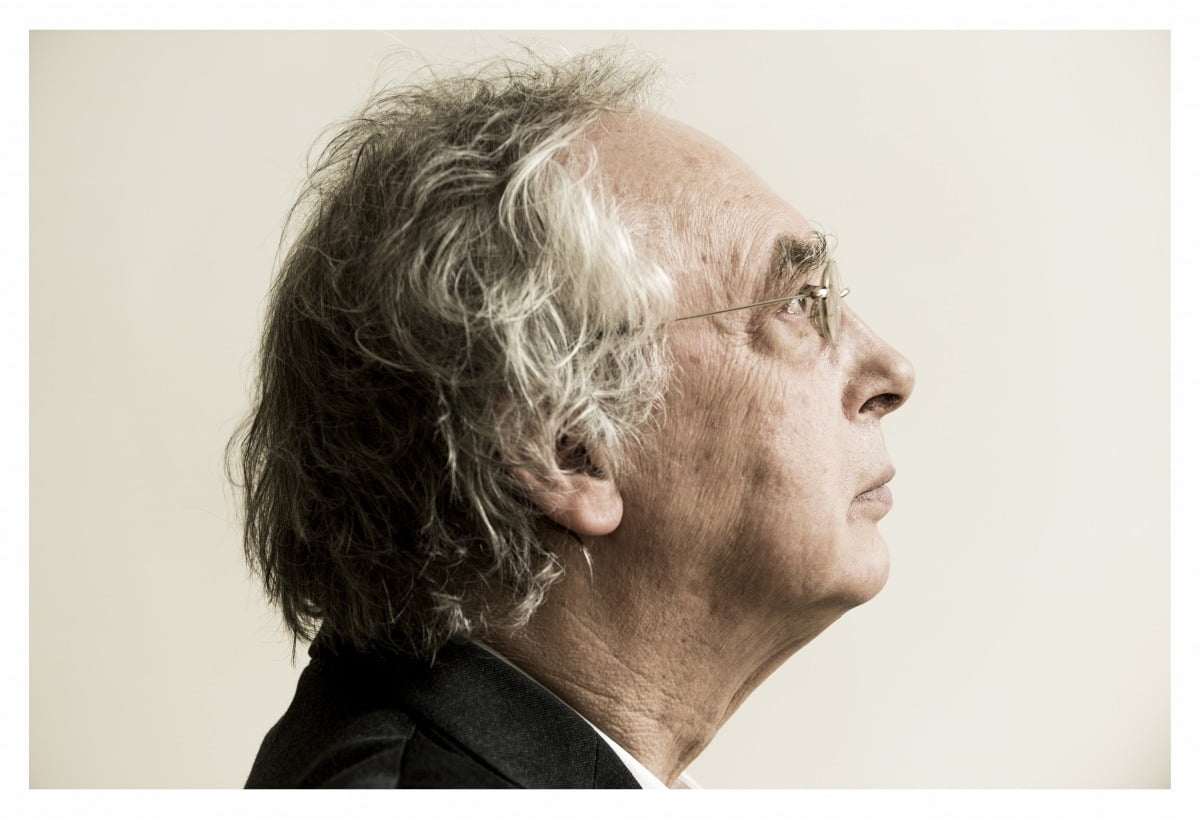

‘고(古)음악의 거장’ 필리프 헤레베허(78)가 지휘하는 앙상블 콜레기움 보칼레 겐트의 공연을 보면 그에 대한 답이 멀리 있지 않다는 걸 알 수 있다. 작품 고유의 아름다움과 완성도를 높이기 위해 19세기 이전 음악을 작곡 당시의 악기와 편성, 주법으로 재현하는 시대악기(역사주의) 연주를 주로 선보이는 단체라서다. 바로크 앙상블 콜레기움 보칼레 겐트가 2019년 이후 6년 만에 한국을 찾는다. 이달 서울 예술의전당(18일), 대전예술의전당(19일), 아트센터인천(20일)에서 내한 공연을 열고 바흐 ‘b단조 미사’를 들려준다.

헤레베허는 9일 한국경제신문과의 서면 인터뷰에서 “시대악기로 연주하는 것은 향수나 순수주의의 문제가 아니라, 바흐가 상상했던 소리의 세계를 찾아가는 과정”이라며 “내게 ‘순도’란 음악이 스스로 말할 수 있게 불필요한 것을 걷어낸 투명함과 자유로움을 의미한다”고 했다. 이어 “(청중이) 음악의 구조와 의미를 더욱 직접적으로 느낄 수 있도록 돕는 시대악기 연주를 통해 바흐의 목소리를 ‘더 크게’가 아니라, ‘더 진실되게’ 전하고 싶다”고 강조했다.

‘b단조 미사’는 바흐가 장장 25년에 걸쳐 작곡한 마지막 성악 작품이자, 베토벤 ‘장엄 미사’와 더불어 서양 음악사상 가장 위대한 미사곡으로 꼽히는 걸작이다. 헤레베허는 “평생 이 곡을 200번 정도 지휘했지만, b단조 미사는 단순한 프로그램이 아니라 ‘존재론적 여정’에 가깝다”며 “바흐가 생애 전반에 걸쳐 쓴 음악적 유산이기 때문”이라고 했다. 그는 “바흐가 수십 년간 쌓아온 경험, 신학적 깊이, 대위법적 완성도, 그리고 인간의 이해를 뛰어넘는 영적인 힘이 이 작품에 응축돼 있다”며 “일단 들어보면 그 아름다움에 압도될 것”이라고 덧붙였다.

벨기에 출신인 그의 이력은 독특하다. 의사 아버지와 음악가 어머니의 영향을 받은 그는 의대 재학 중인 1970년 콜레기움 보칼레 겐트를 창단하며 본격적으로 지휘자의 길로 들어섰다. 그에게 정신의학을 전공한 경험이 명지휘자로 성장하는 데 도움이 됐느냐고 묻자, “물론이다”라는 확신에 찬 답이 돌아왔다. “음악가들은 기본적으로 풍부한 감정을 지니고 있지만, 지휘자는 여기서 한발 더 나아가 분석적인 사고력, 인간 본성에 대한 이해까지 갖추고 있어야 합니다. 의대에서 사람의 행동과 심리를 깊이 공부하고, 끊임없이 사유한 경험은 지휘자로서 근육을 단련하는 시간이었습니다.”

활동한 지 50년이 넘은 베테랑 지휘자지만, 그는 여전히 악보에서 새로운 가치를 찾아내는 즐거움에 푹 빠져있다고 했다. 헤레베허는 “지금도 악보를 펴는 순간이면 어김없이 전에는 보지 못했던 점을 보고, 듣지 못했던 것을 듣게 된다”며 “이는 단원들과 함께 연구하는 모든 작품을 더 특별하게 만들고, 모든 공연을 반복되는 연주가 아닌 ‘단 한 번뿐인’ 연주로 기억하도록 만든다”고 말했다.

그가 생각하는 음악의 정의는 무엇일까. 헤레베허는 “종교적인 방식이 아닌, 인간 사이에서 존재할 수 있는 영적인 소통 형태”라고 했다. “음악은 언어의 장벽을 뛰어넘어 적막감, 긴장감, 기쁨, 고통 같은 인간의 세밀한 감정까지 전부 공유하게 만듭니다. 음악을 통해 단순히 소리를 전달하는 것을 넘어 인간의 마음과 정신을 동시에 울리는 순간을 만들어낼 수 있다면, 더 이상 바랄 게 없을 것 같아요. 그게 지휘자로서 이루고 싶은 궁극적인 목표니까요.”

김수현 기자 ksoohyun@hankyung.com

2 weeks ago

4

2 weeks ago

4

![[포토] '모두를 위한 한국미술사'·'외국인을 위한 한국 미술사' 출간한 유홍준 관...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300519.jpg)

![[포토]유홍준 관장, '모두를 위한 한국미술사'·'외국인을 위한 한국 미술사' 출간...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300516.jpg)

![[포토]출간간담회 연 유홍준 국립중앙박물관 관장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092300509.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·