|

| [이데일리 김일환 기자] |

[이데일리 김나경 기자] 은행이 지난 4년간 749곳의 영업점을 폐쇄하면서 소비자의 금융접근성 보장을 위한 조치에는 소홀했던 것으로 나타났다. 버스 등 대형 차량을 개조해 은행 업무를 볼 수 있도록 한 이동점포, 영업시간을 기존(9시~16시)보다 확대한 연장점포는 총 68곳 늘리는 데 그쳤다. 이마저도 서울·경기 등 수도권에 쏠려 있어 지방 취약계층의 금융접근성은 오히려 떨어졌다. 금융감독원은 경영실태평가에 은행의 점포 폐쇄에 따른 소비자 지원방안을 반영하고 있지만 수백 개 항목 중 하나에 불과해 은행의 적극적인 개선 노력이 필요하다는 지적이다.

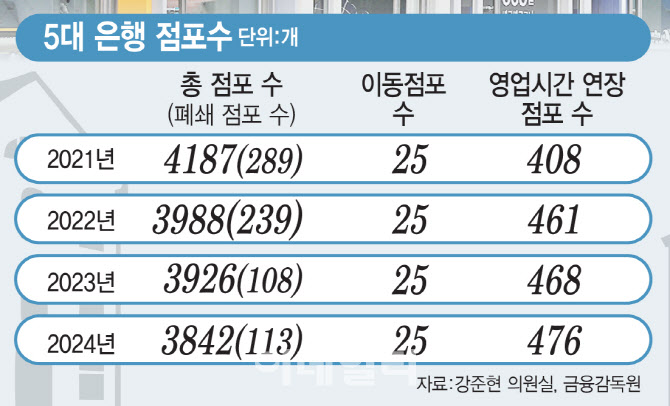

10일 금융감독원이 국회 정무위원회 강준현 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)은 지난 2021년부터 2024년까지 총 749곳의 영업점을 폐쇄했다. 연도별로 살펴보면 2021년 4187개였던 은행 점포는 2022년 3988개로 239곳 줄었고, 2023년과 2024년 각각 108곳, 113곳이 없어졌다. 지난 4년간 5대 은행 점포가 4187곳에서 3842곳으로 급감한 것이다.

지역별로 살펴보면 서울에서 지난 4년간 162개 은행 영업점이 문을 닫아 1422곳에서 1260곳으로 줄었다. 경기가 같은 기간 67곳의 영업점이 없어져 907곳에서 840곳으로 감소했다. 광역시 중에서는 부산(-18곳), 대구(-13곳)의 영업점 감소폭이 컸다. 도별로 살펴보면 연도 말 기준 경상남도 영업점 수가 4년 새 15개 줄었고 경북도 10곳이 감소했다. 뒤를 이어 충북·전남(-9곳), 충남(-6곳), 전북(-4곳) 순이었다. 강원은 중간에 폐쇄한 점포가 있었지만 총량(117곳)은 유지됐다.

문제는 은행이 영업점 수를 줄인 만큼 소비자 보호장치를 마련하지 않았다는 점이다. 5대 은행의 이동점포 수는 지난해 말 기준 25개로 4년 전과 같았다. 이마저 서울 16곳, 경기에 6곳으로 전체의 88%까지 수도권에 쏠려 있었다. 이외에 대구·광주와 대전에서 각 1대를 운영 중이다. 은행에서는 “이동점포 차량은 수도권 차고지에 있지만 운영은 전국에서 하고 있다”고 설명했다.

은행이 영업시간 연장 점포를 늘린다고는 했지만 점포 폐쇄 속도에는 한참 뒤처졌다. 5대 은행의 영업시간 연장 영업점 수는 지난해 말 총 476개로 2021년 말(408개)과 비교해 68개 늘어나는 데 그쳤다. 증가폭 또한 2022년 중 53곳이 늘었다가 2023년과 2024년에는 각각 7곳, 8곳이 더해졌을 뿐이다.

지역별 편차도 컸다. 지난해 말 기준 서울과 경기는 각각 96개, 97개 점포에서 영업시간을 늘려서 운영했지만 부산·울산·광주에서는 영업시간을 늘려 운영하는 곳이 각 10곳에 불과했다. 당국의 은행점포 폐쇄 내실화 방안에도 비수도권 취약계층의 금융접근성이 떨어지는 게 가장 큰 문제다. 금융위원회·금융감독원은 지난 2023년 3월 폐쇄결정 전 사전영향평가 시행, 점포폐쇄 3개월 전 폐쇄 일자·이유·대체 점포 수단 안내, 고령층 모바일뱅킹 교육 등 소비자 보호장치 마련 등을 핵심으로 하는 점포폐쇄 내실화 방안을 마련한 바 있다.

하지만 2년이 지난 지금까지 이동점포 활성화 등 소비자 보호 수준은 제자리걸음이라는 평가다. 은행권에서는 다만 여섯시은행(KB국민은행), 신한이브닝+ 디지털라운지(신한은행) 등을 확대할 예정이라고 했다. 신한은행 관계자는 “5월부터 전국 디지털 라운지 78곳을 신한이브닝+디지털라운지로 확대해 운영하고 상담 가능 시간도 오후 8시에서 오후 9시까지로 연장해 운영할 예정이다”며 “수도권 이외 영업시간 연장점포를 22곳으로 늘릴 계획이다”고 말했다.

이와 관련 강준현 의원은 “금융접근성 보장은 금융업의 책무다. 소비자의 접근성 확대를 위한 노력이 필요하다”며 “고령자를 비롯해 취약계층의 접근성 보장이 중요한 만큼 은행이 점포폐쇄에 따른 대체수단을 내실 있게 마련해야 한다”고 강조했다.

4 days ago

7

4 days ago

7

![[마켓인]카카오모빌리티, 이번엔 팔릴까 …'손바뀜' 막바지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25041401049.jpg)

English (US) ·

English (US) ·