KAIST 연구팀이 세계 최초로 파킨슨병의 염증 반응 조절 메커니즘을 풀어냈다. 파킨슨병은 뇌 신경 세포에 염증이 생겨 운동 기능을 서서히 잃는 병이다. 증상 완화 중심이던 기존 파킨슨병 치료법의 한계를 극복할 핵심 기술로 떠오를 것이라는 전망이 나온다.

KAIST는 최민이 뇌인지과학과 교수 연구팀이 뇌를 보호하려고 염증 반응을 일으키는 교세포에 대해 리보핵산(RNA) 편집 효소 ‘에이다원(ADAR1)’이 면역 반응을 조절하는 역할을 한다는 사실을 세계 최초로 밝혀냈다고 27일 밝혔다. 코로나19 시기인 2019년 연구를 시작해 6년 만에 얻어낸 성과다.

연구팀은 실험을 위해 파킨슨병 환자에게서 추출한 줄기세포를 활용해 세포 모델을 만들었다. 이후 신경세포를 돕는 교세포와 신경세포로 구성된 이 모델을 사용해 파킨슨병의 원인 물질인 알파시뉴클레인 응집체가 교세포에 미치는 영향을 실험했다. 그 결과 알파시뉴클레인 응집체가 교세포 내에서 면역 반응을 일으키는 경로를 활성화한다는 사실을 발견했다.

이 과정에서 에이다원이 발현하면서 기능과 구조 등 단백질 성질이 바뀌는 아이소폼으로 변형되는 것을 확인했다. 특히 바이러스 감염 시 면역 반응을 조절하기 위해 기능을 발휘하던 에이다원이 RNA 편집 활동을 통해 ‘A’(아데노신)를 ‘I’(이노신)로 바꾸는 유전자 명령 수정 작업을 일으키는 것을 규명했다. 이는 RNA 편집 활동이 정상적인 상황이 아니라 염증을 일으키는 유전자들에 비정상적으로 집중돼 있다는 걸 의미한다. 이 현상은 환자 유래 줄기세포 분화 신경세포뿐만 아니라 실제 파킨슨병 환자 뇌의 부검 조직에서도 동일하게 관찰됐다.

RNA 편집의 이상 조절이 교세포의 만성 염증 반응을 유도하고 결과적으로 신경세포 독성과 병리 진행으로 이어질 수 있음을 입증했다는 평가가 나온다. 최 교수는 “파킨슨병 증상을 완화하기 위해 현재 병원에서 처방하는 도파민 유발제는 엄연한 치료제는 아니다”면서 “이번 연구 성과는 기존의 파킨슨병 치료법과는 다른 방식으로 질병의 원인에 접근할 기회를 제공해 새로운 치료 방법의 개발 가능성을 높일 것으로 예상된다”고 설명했다.

안정훈/최영총 기자 ajh6321@hankyung.com

14 hours ago

3

14 hours ago

3

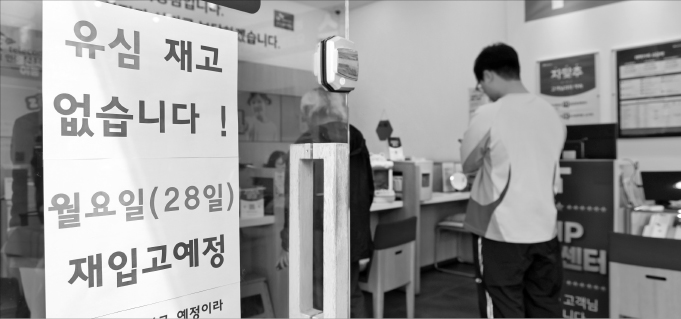

![[속보] SKT "현재 유심 100만개 보유…5월 말까지 500만개 확보"](https://img.hankyung.com/photo/202504/02.22579247.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·