정부, 대피체계 개선…고령자는 8시간 전 대피

대피 3단계로 세분화…정부, 가이드라인 제시

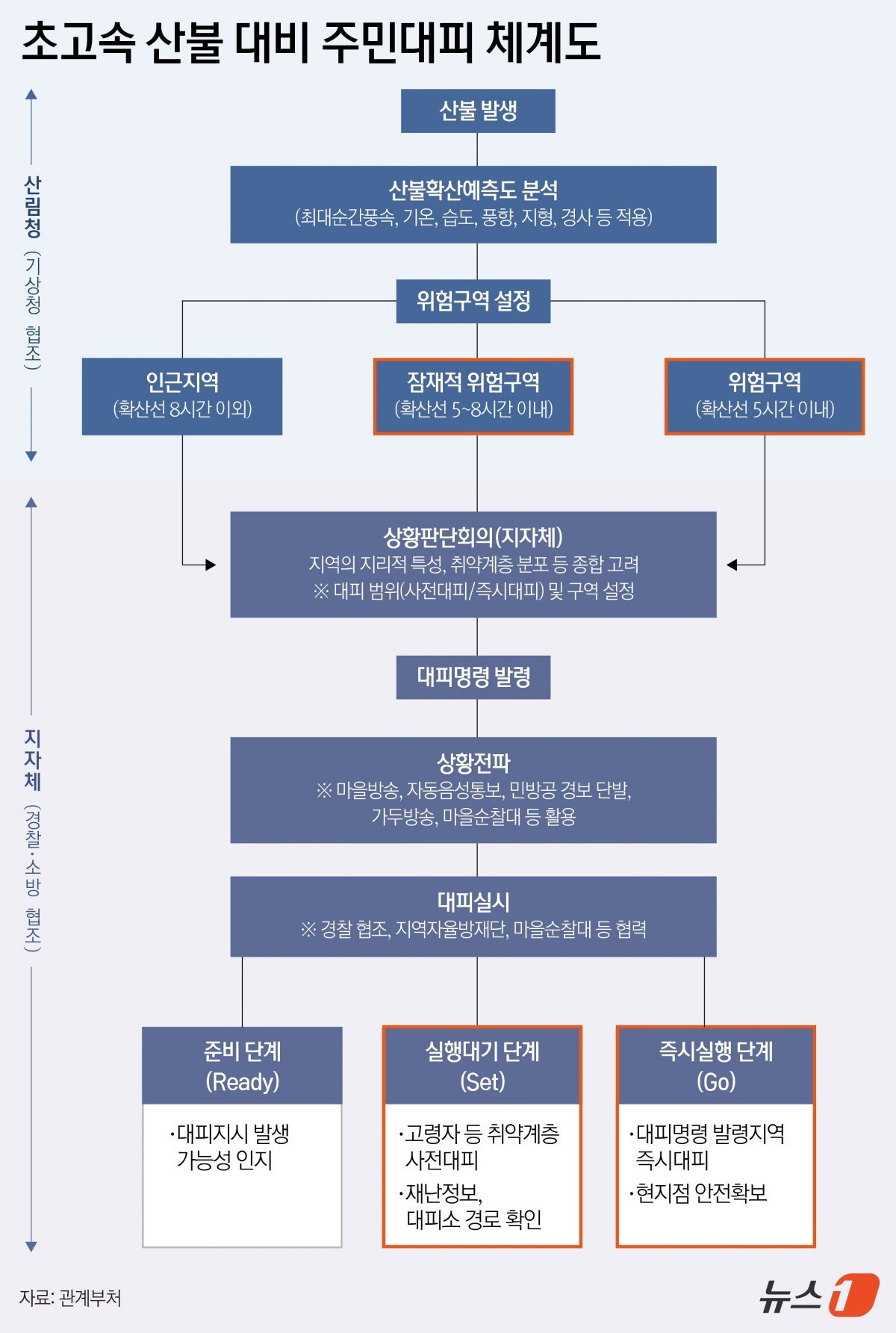

경북에서 발생한 초고속 산불 당시, 고령자 등 이동 취약계층의 피해가 컸던 점을 반영해 앞으로는 위험지역 주민은 산불 도달 5시간 전에, 취약계층은 8시간 전에 사전 대피하도록 기준을 새로 마련했다. 대피 단계도 ‘준비-실행대기-즉시실행’의 3단계로 세분화되며, 지자체는 이 기준에 맞춰 대응 계획을 수립해야 한다.

지난달 경북 일대에서 발생한 산불은 재난성 기후라 불릴 만큼 강한 돌풍으로 산불이 바람타고 빠르게 확산되는 비화(飛火)가 2km에 달하면서 확산 속도가 매우 빨랐다. 이로 인해 산불에 대피하는 과정에서 31명의 사망자가 발생했다.

당시 기상 조건은 산불 확산에 최적이었다. 전국 평년 기온이 14.2℃로 역대 1위로 높았으며, 강수량은 역대 최저로 극심하게 건조했다. 안동지역 최대순간풍속은 27.6m/s를 기록했다.기상악화로 정확한 화선 정보를 얻기 어려워 산불 확산 속도에 맞춘 대피 시점을 파악하지 못했다.

고령자의 보행속도(일반인의 약 72%)와 시·군을 넘어서는 대피가 필요한 상황을 고려하지 못한 기존 대피계획, 전기·통신 단절로 인한 상황 전파 지연 등도 한계로 지적됐다.

이에 행정안전부는 기상청, 산림청, 국립산림과학원 등과 협력해 산불확산예측시스템을 개선하고 최대순간풍속을 반영한 예측모델을 도입했다.앞으로는 평균풍속뿐만 아니라 최대순간풍속도 고려해 산불 확산 범위를 예측하도록 산불확산예측시스템(산림청)을 개선한다. 최대순간풍속을 적용해 산불확산예측도를 작성하며, 이를 토대로 한 주민대피 가이드라인을 마련했다.예측도에 따라 위험구역(5시간 이내 도달 지역)은 즉시 대피, 잠재적 위험구역(8시간 이내)은 대피 준비 구역으로 지정해 대응하도록 했다.

또 기상악화로 헬기·드론과 같은 화선 관측 장비를 활용할 수 없는 경우에는 이번 산불 사례를 적용해 최대한 보수적으로 위험구역을 설정한다.

각 지자체에서는 초고속 산불에 대비한 주민대피 계획을 수립한다.

최대순간풍속이 20m/s 이상이면 지역 상황을 종합 고려해 기존 마을 단위에서 읍·면·동, 시·군·구 단위까지 대피할 수 있는 계획을 수립한다.

산불확산예측시스템을 참고해 요양원 및 장애인 시설과 같은 취약시설은 사전대피하고, 야간 중 산불 확산 우려가 있는 경우에는 일몰 전까지 사전대피를 완료한다.여기에 산불확산예측시스템의 위험구역을 토대로 주민대피 단계를 ‘준비(Ready)-실행대기(Set)-즉시실행(Go)’의 3단계로 체계화했다.

준비 단계에서는 산불 발생 가능성에 주의하고 실행대기 단계에선 취약계층이 먼저 대피하도록 하며 즉시실행 단계에선 전체 주민이 대피하도록 한다.

해당 가이드라인은 이달 17일 전국 지자체에 배포되며 교육과 훈련도 병행될 예정이다.

단전·통신망 단절 등 상황에서도 대피 정보가 전달될 수 있도록 마을방송, 민방공 경보 단말, 가두방송차량, 마을순찰대 등 다양한 전파 수단도 활용된다.

이한경 행정안전부 재난안전관리본부장은 “초고속 산불 상황에서는 신속한 대피가 최우선”이라며 “국민 여러분께서는 행동요령을 숙지하고, 대피명령 시 신속히 이동해 달라”고 강조했다.

다만 행안부는 당시 산불 경로 등을 예측하지 못해 불길이 도달한 뒤에야 대피가 이뤄진 사실을 인정했다. 행안부 관계자는 “확산 경로와 속도를 제대로 예측하지 못해 화선(불길)이 도달한 뒤에야 주민 대피가 이뤄진 측면이 있다”고 했다.

(서울=뉴스1)

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

11 hours ago

4

11 hours ago

4

English (US) ·

English (US) ·