‘가격 통제’는 대개 부작용을 낳는다. 1970년대 오일 쇼크 시절 미국 정부가 휘발윳값에 상한제를 도입하자, 정유사들이 공급을 줄이면서 주유소마다 긴 줄이 늘어섰다. 파는 물건에 따라 품질을 낮추거나, 크기를 줄이고, 암시장이 생겨나기도 한다.

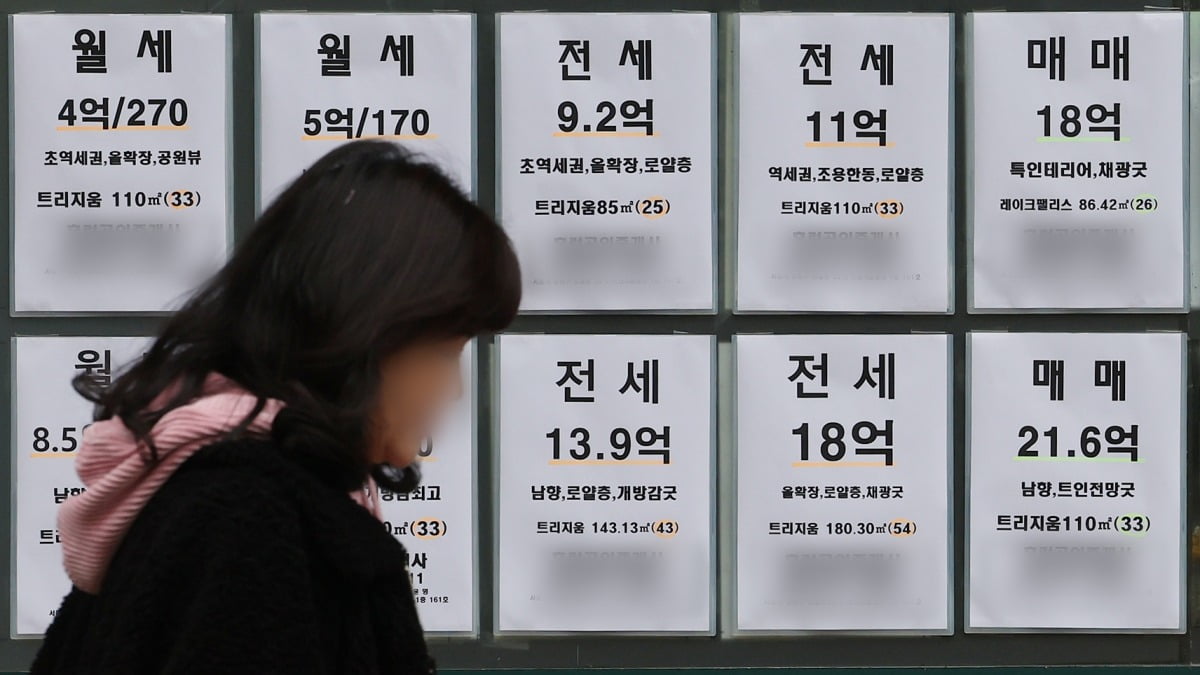

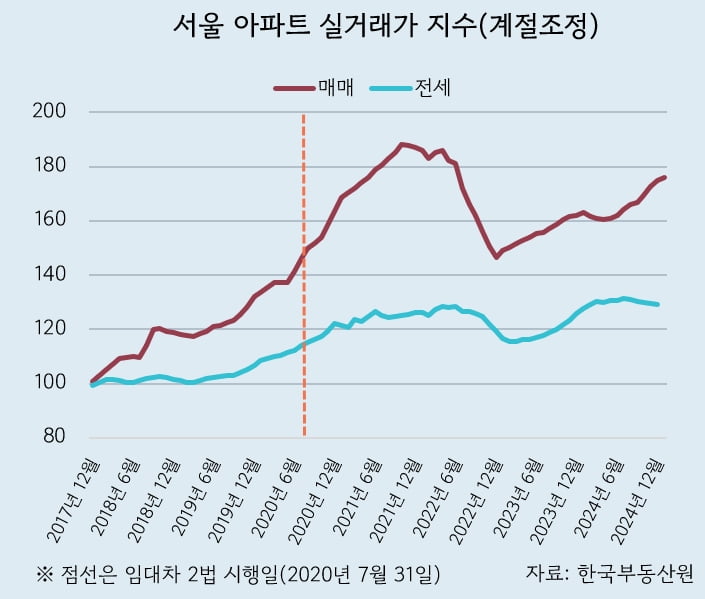

부동산 시장에도 대표적인 가격 통제가 있다. 월세, 전세 등 임대료 규제다. 한국은 문재인 정부 시절인 2020년 7월 31일 시행한 ‘주택임대차보호법’ 개정안을 통해 계약갱신청구권과 전월세 상한제를 도입했다. 2년 임대 계약 후 추가로 2년 더 연장할 수 있는 갱신권을 임차인에게 부여하고, 갱신 시 임대 가격 상승분을 기존 임대 가격의 5% 이내로 제한하도록 한 규제다.

물론 부동산 시장의 가격 통제는 공산품 가격 통제와 같을 수 없다. 가격에 따른 공급과 수요의 탄력성이 작기 때문이다. 일반 상품은 가격이 오르면 공급이 늘고 수요가 줄면서 균형 가격을 되찾는다. 집은 인허가와 개발 규제로 공급이 쉽게 늘어날 수 없다. 수요도 마찬가지다. 또 부동산은 임대인과 임차인의 협상력이 동등하지 않을 때가 많다. 그렇지만 가격 통제가 효율적인 자원 배분을 가로막는 것은 부동산 시장도 마찬가지라고 경제학자들은 보고 있다.

외국도 임대료 규제 … “부작용 많다” 지적도

미국, 유럽을 비롯한 많은 나라가 임대료를 규제하고 있다. 기존 임대인을 보호하는 방식이 흔하다. 원하는 만큼 임대 계약을 갱신할 수 있게 해주고, 임대료 상승률을 제한하는 것이다. 새로운 임대 계약이나, 신축 건물은 규제를 적용하지 않는다. 미국에서의 연구에 의하면 집주인이 건물 유지·보수를 소홀히 하는 부작용이 나타났다. 노인들이 직주근접이 가능한 도심에 눌러살면서 젊은 층이 이곳에 살 집을 구하기 어려운 문제도 지적된다.

레베카 다이아몬드 스탠퍼드대 교수 등이 2019년 발표한 논문 ‘임대료 통제 확대가 세입자, 집주인 및 불평등에 미치는 영향: 샌프란시스코 사례’에 따르면 1994년 샌프란시스코가 임대료 상한제를 확대한 뒤 임대료가 높아지고, 임대 주택 공급은 줄었다. 가장 혜택을 본 사람은 오랫동안 임차인으로 살고 있던 노인들이었다.

2023년 한국개발연구원(KDI)이 펴낸 연구보고서 ‘주택시장과 규제’에 따르면 한국의 임대차2법은 외국과 비교해 독특한 지점이 있다. 외국은 대도시를 중심으로 임대료 상한제를 도입한 데 반해 한국은 대도시와 소도시, 시골을 가리지 않고 전국에 동일하게 적용한다. 외국은 주택 공급을 저해하지 않기 위해, 신규 주택엔 임대료 규제를 적용하지 않는다. 주택 개량 등 뚜렷한 질적 향상이 있으면 임대료를 기준보다 더 올릴 수 있는 조항도 두고 있다. 한국은 이런 예외가 없다. 미국은 임대료 체불 시 임차인을 퇴거할 수 있지만, 한국은 불가능하다.

계약 기간은 한국이 최대 4년으로 느슨한 편이다. 외국은 훨씬 더 오랫동안 계약을 갱신하며 살 수 있다. 독일은 임차인이 원하면 평생 갱신권을 사용할 수 있다. 전세 상한제 역시 한국에만 있다. 전셋값은 월세뿐 아니라 이자율, 기타 자산 시장의 변화에도 영향을 받기 때문에 월세와 동일하게 5% 상한을 적용하는 것에 논란이 있다.

최근 임대차 2법 개정 논의 활발해져

임대차 2법이 전월세 가격을 단기에 급등시키는 부작용을 불러왔다는 비판이 많다. KDI의 실증 연구에 따르면 규제가 서울의 경우 약 3년 동안 5~6%의 추가 전셋값 상승효과를 발생시켰다. 경기는 2~3%, 비수도권은 1~2%, 전국적으로는 2% 정도였다. KDI는 “서울을 제외하면 해당 규제의 가격 효과는 일반적으로 사회에서 논의되었던 수준보다 현저하게 낮다”고 평가했다.

다만 비슷한 시기에 한국조세재정연구원이 펴낸 ‘주택임대차보호법 개정이 주택시장에 미친 영향’은 “과연 임대차보호법 개정이 임차인의 권리와 후생을 증진했는지에 대한 의문을 제기하지 않을 수 없다”며 비판의 목소리를 내고 있다. “임대 가격의 변동성은 확대되었고, 제도 도입 초기 과도하게 높아진 전세금을 세입자가 지불해야 했으며, 전월세 매물 중에서도 전세 매물이 급감했다”는 것이다.

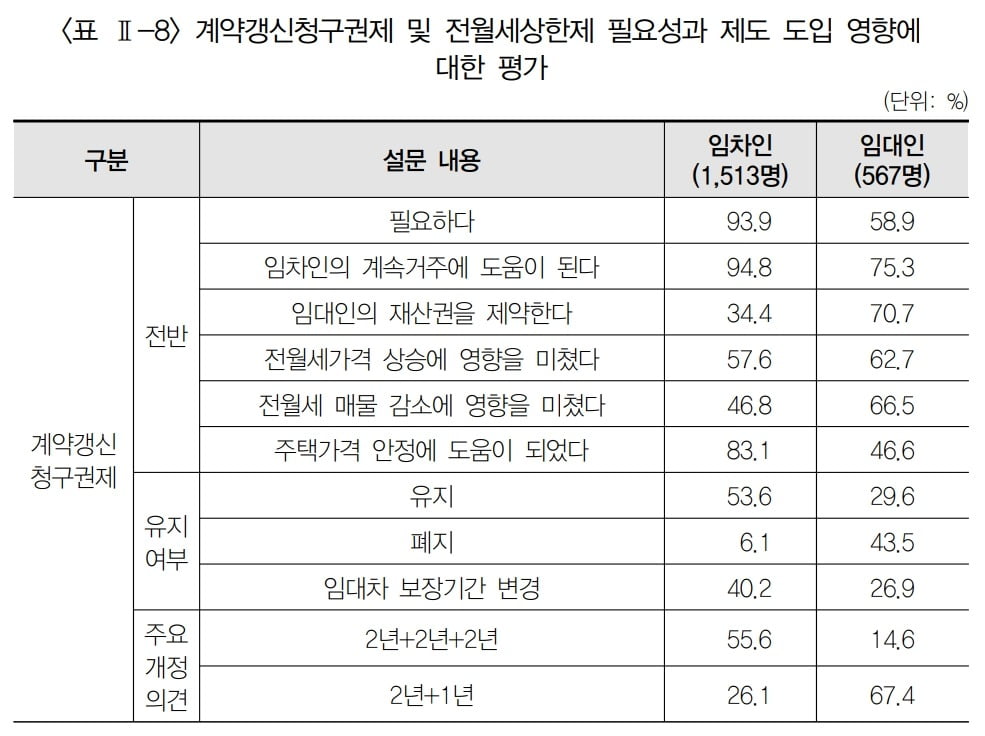

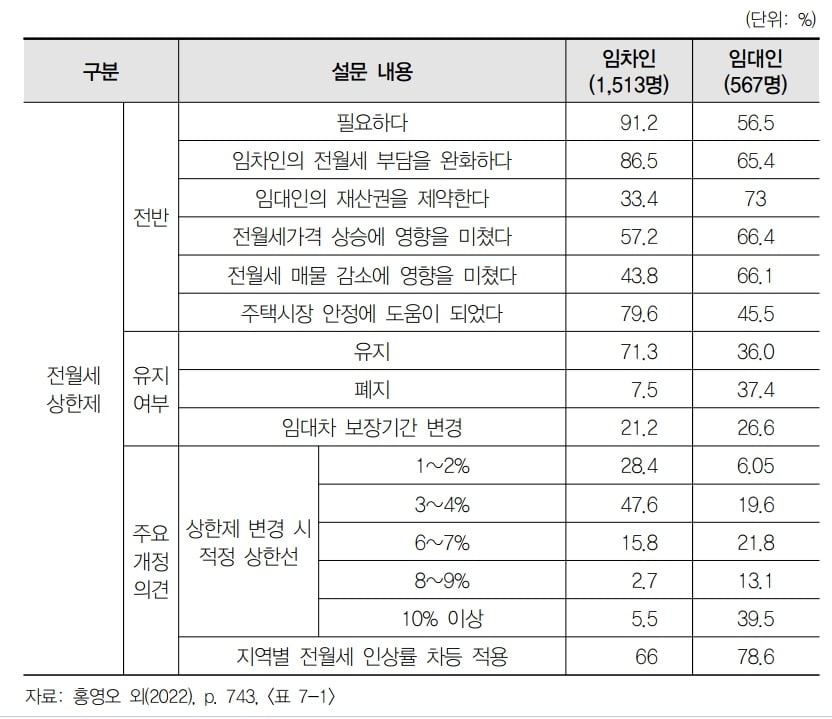

최근 임대차2법 개편 논의가 활발하다. 국토연구원은 국토교통부에 제출한 보고서를 통해 △임대료 인상 상한을 5%에서 10% 이내로 올려 신규 계약과 갱신 계약의 가격 격차를 줄이는 방안 △저가 주택에 한정해 임대차 2법을 적용하는 방안 △임대차 2법을 그대로 두되 임대인·임차인이 계약 때 계약갱신요구권과 상한 요율 적용 여부를 협상하는 방안 등을 제시했다. 한편 정치권 일각에선 전세를 최장 10년까지 보장해야 한다는 주장도 나온다.

시장이 만능은 아니지만, 수요와 공급에 따라 균형을 찾는 시장의 기능은 여전히 좋은 대안이다. 임대료 규제는 미래의 임차인에 부담을 지우고, 현재의 임차인만 보호하는 방식이기 때문이다. 경제학자들은 저소득층 등 취약 계층을 돕기 위해선 임대료 상한제보다 직접 이들 계층에 보조금을 지급하는 것이 더 좋은 방법이라고 말한다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

5 hours ago

2

5 hours ago

2

English (US) ·

English (US) ·