서유리 서울대 연구원 ‘日 경성 사진엽서’ vs ‘동아일보 경성백승’ 비교 논문

일제, 조선銀-경성역 등 잇달아 지어… “으리으리한 미관” 식민통치 정당화

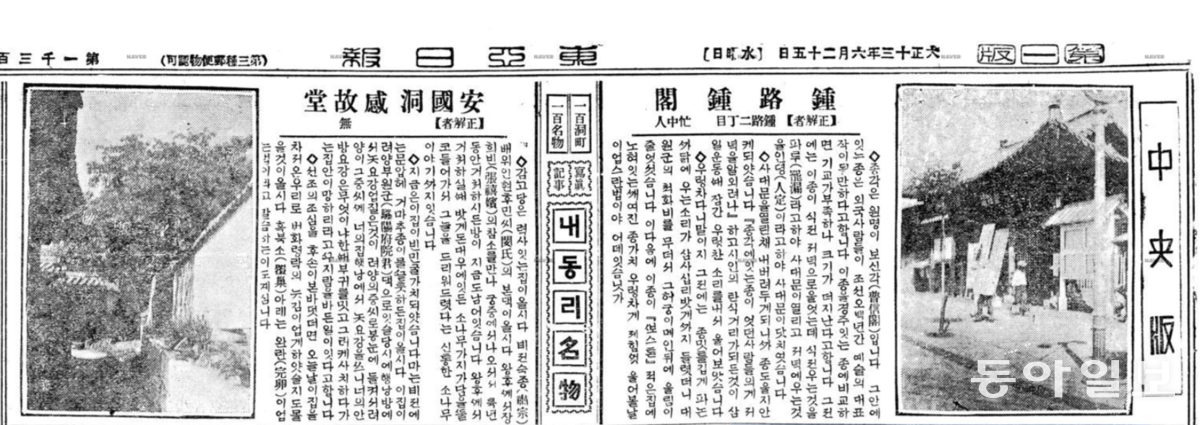

동아일보 50일간 ‘경성 100곳’ 소개

‘공평동 재판소’ ‘현저동 형무소’ 등… 비판적 설명 함께 역사속 장소 소개

서유리 서울대 인문학연구원 책임연구원의 논문 ‘경성의 미관 형성과 조선인의 대안적 이미지’(2023년 학술지 ‘서울학연구’ 가을호)에 따르면 일본인이 상업적 목적으로 만든 ‘경성 사진엽서’와 동아일보의 사진 연재물을 묶은 ‘경성백승(京城百勝)’은 이러한 차이가 명확하게 드러난다. 31일 동아대 역사인문이미지연구소가 개최하는 학술대회 ‘팸플릿을 펼치다, 경성을 만나다’에서 서 연구원은 해당 논문을 바탕으로 식민통치에 비판적 시선을 담은 ‘경성백승’ 등의 내용을 소개한다.

● 일제, 서양건축 강조해 지배 정당화

일제는 경성을 근대적 도시로 정비하면서 조선은행, 경성역, 조선총독부 청사와 같은 서양식 건축물을 잇달아 지었다. 으리으리한 건물들을 내세워 식민통치가 조선의 도시를 문명화하고 있다며 지배를 정당화하는 데 이용했다.경성의 관광산업과 식민 지배의 홍보를 위해 발행된 사진엽서도 이런 맥락에서 살펴볼 수 있다. 1920년대 후반부터 경성 히노데(日之出) 상점은 이런 건물들을 담아 ‘경성명승(京城名勝)’이란 이름으로 엽서를 발행했다. 엽서에 실린 사진은 장대한 건축물의 아름다움을 보여줄 수 있는 구도다.

서 연구원은 “건물의 전면과 측면을 3∼4 대 1의 비율로 잡아 시각적 쾌감을 주고 형태적 요소에 집중하게 만들었다”며 “이런 이미지를 통치의 성취물로 연결시켰다”고 설명했다. 권력을 상실하고 관광지로 전락한 경복궁 등 조선 궁궐은 일제 통치기구와 대조되며 ‘경성 미관’의 또 다른 축을 이루게 된다.

하지만 조선인이 경성을 두고 이런 사진엽서를 발간한 사례는 현재까지 파악되지 않고 있다. 서 연구원은 “식민통치가 만든 경성의 미관을 조선인이 받아들일 수 없었기 때문일 것”이라고 추정했다.● 경성백승, 조선 역사 담긴 장소성 강조

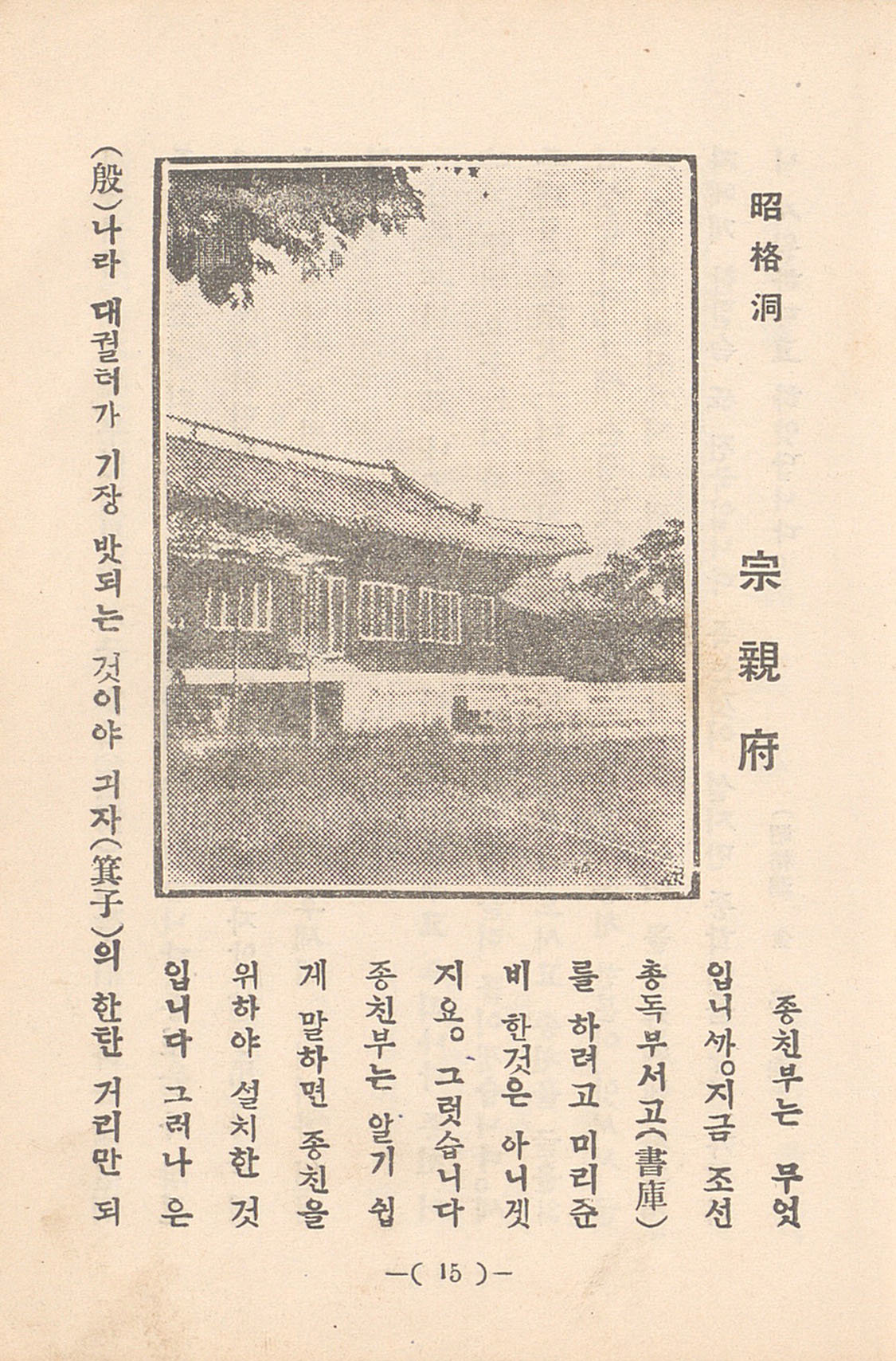

경성백승은 장소의 내력과 역사에 주목한 게 특징이다. 예를 들어, ‘공평동 재판소’는 “105인 사건”과 “조선 산하를 진동하던 OO운동(3·1운동)”, “흰 수염을 뻗치고 강개하게 재판장을 논박하든 강우규 (열사)”가 재판을 받은 곳이라고 소개했다. ‘수송동 기마대’는 좌우로 담장이 잘린 기마대 입구 사진을 보여주며 “민중의 진정한 부르짖음까지 이 기마 순사대의 말굽으로 짓밟았다”고 고발했다.

서 연구원은 “경성백승은 일본인의 경성 미관을 비판하면서 대안적 이미지를 제시했다”며 “통치의 폭력과 불평등을 가시화해 비판하고, 급변하는 현재에 묻혀 사라져 가는 조선인의 역사를 회복하려 했다”고 평가했다.

조종엽 기자 jjj@donga.com

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

3 hours ago

2

3 hours ago

2

![최준희, 55kg 감량 후 전 남친 만행 폭로 "매일 데이트 폭력" [스타이슈]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025051922560662513_1.jpg/dims/optimize/)

![신성우, 상위 0.1% 子 걱정에 결국 "저작권료·판권·인접권으로 돈 마련"[4인용식탁][★밤TV]](https://thumb.mtstarnews.com/21/2025/05/2025051923583313320_1.jpg/dims/optimize/)

![[오늘의 운세/05월 20일]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/05/20/131640499.1.jpg)

![“뭉클했다” 친정팀 환영 영상 지켜 본 김하성의 소감 [MK현장]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202504/26/news-p.v1.20250426.d92247f59a8b45a6b118c0f6ea5157ef_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·