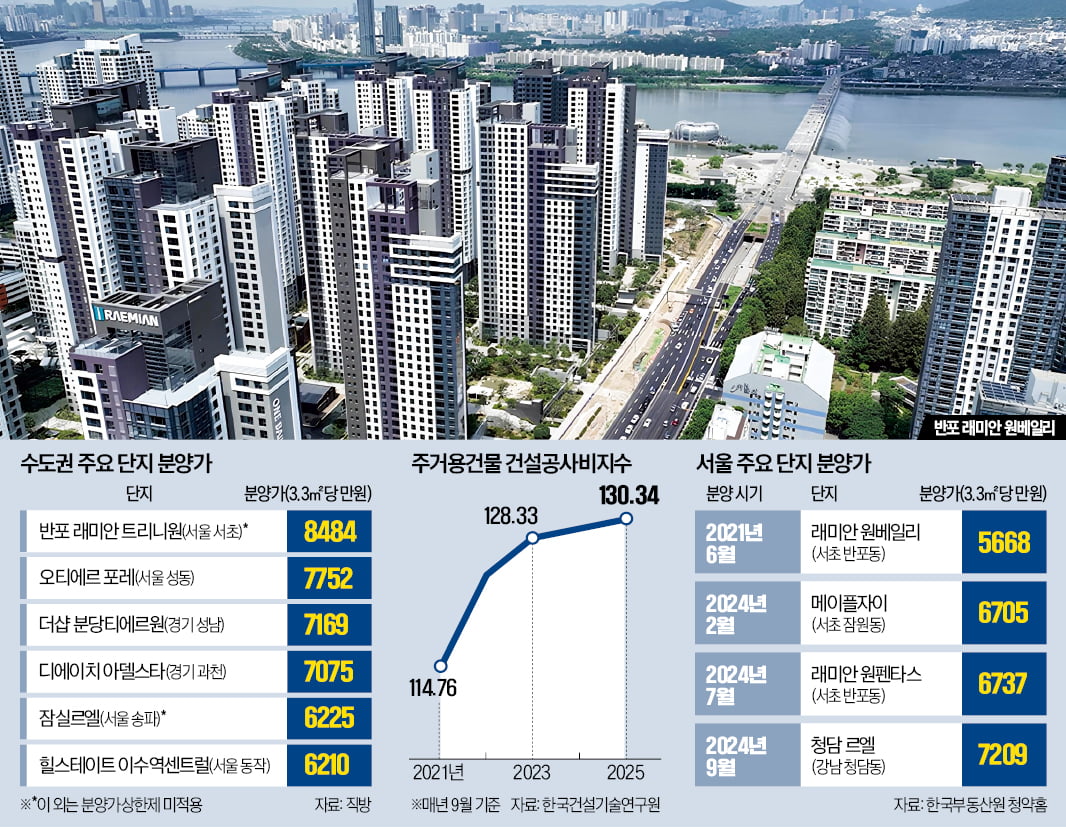

[송승현 도시와경제 대표] 서울의 중심부 한가운데, 한강과 삼각지가 만나는 자리에 넓게 비어 있는 땅이 있다. 바로 용산정비창 부지다.

|

| 용산정비창 부지 개발 조감도(사진=서울시) |

서울역과 남산, 한강을 동시에 품은 이곳은 입지적으로 도시의 심장이라 할 만하다. 그러나 이 땅은 오랜시간 수많은 계획이 세워지고도 번번이 멈춰섰다. 철도기지 이전, 토지 소유권 문제, 부처 간 이견 등 다양한 이유가 있었지만, 근본적인 원인은 개발 방향에 대한 갈등이었다. 정부는 주택 공급 확대를 위해 2만 세대의 아파트 건설을 추진하고 있고, 서울시는 국제업무지구로의 복원을 주장하고 있다. 즉, 용산을 주거 중심으로 만들 것이냐, 상업·업무 중심으로 설계할 것이냐의 문제다. 그러나 서울의 도시 구조를 보면, 용산에는 아파트보다 기업과 일자리가 더 필요하다.

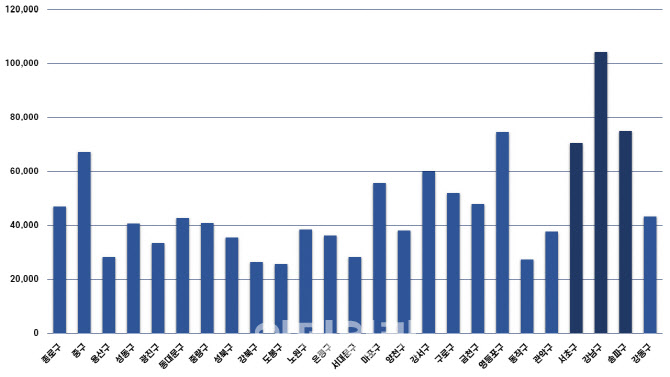

2023년 최근 공개된 서울시 자치구별 사업체 수 통계를 보면, 서울의 경제활동이 얼마나 한쪽으로 치우쳐 있는지 명확히 드러난다. 강남구가 10만 개 이상의 사업체로 압도적인 1위를 차지하고, 서초구(7만여 개), 송파구(7만여 개), 영등포구(6만여 개)가 그 뒤를 잇는다. 반면 도심의 중심축이었던 종로·중구는 예전보다 줄었고, 용산구는 불과 3만 개 내외의 사업체만 존재한다. 이 통계는 서울의 일자리와 기업 활동이 이미 강남권으로 집중되어 있음을 보여준다. 도시의 에너지가 강남쪽으로 쏠린 사이, 도심의 심장은 점차 약해지고 있다. 서울연구원 자료에 따르면 서울 전체 민간 일자리의 3분의 1 이상이 강남 3구에 집중되어 있으며, 도심권의 고용밀도는 10년 전보다 20% 가까이 줄었다. 즉, 서울은 일하는 도시이지만, 도심은 일자리가 빠져나가는 도시가 된 것이다.

|

| 서울시 자치구별 사업체수 현황 (그래픽=도시와경제) |

용산정비창은 이 불균형을 바로잡을 수 있는 거의 유일한 공간이다. GTX, KTX, 신분당선 연장, 지하철 1·4호선이 교차하는 전국 교통의 결절점이며, 한강과 도심을 잇는 핵심축이다. 이런 입지를 단순히 주거용으로 채운다면, 도시 효율성을 스스로 포기하는 셈이다. 도심의 핵심은 사는 곳이 아니라 일하고 모이는 곳이다. 서울의 주거 문제는 3기 신도시, 공공택지, 재건축·재개발 사업 등으로 해결이 가능하지만, 일자리를 새로 만들 공간은 점점 사라지고 있다. 용산이 주거 위주로 개발된다면 단기적인 분양 효과는 있겠지만, 장기적으로는 도시의 생산성을 떨어뜨리는 결과를 낳을 것이다.

해외 도심 개발의 흐름도 같은 방향을 가리킨다. 뉴욕의 허드슨야드(Hudson Yards)는 용산정비창과 마찬가지로 철도차량기지를 덮어 만든 초대형 복합개발 프로젝트다. 뉴욕시는 주택보다 일자리 창출에 방점을 찍었고, 오피스 비중을 70% 이상으로 설정했다. 그 결과 메타, 구글, KPMG 같은 글로벌 기업이 속속 입주하며 맨해튼의 새로운 비즈니스 중심지가 되었다. 지금 허드슨야드는 뉴욕시 세수의 8%를 차지하며 도시의 엔진 역할을 하고 있다. 런던 킹스크로스 역시 낙후된 철도기지를 상업·교육 중심으로 재탄생시켰다. 구글 유럽본사, 삼성이전본부, 예술대(UAL) 캠퍼스가 들어서며 약 3만 명의 일자리가 창출되었다. 도쿄 시오도메 역시 국철 화물터미널 부지를 오피스와 호텔, 문화시설로 채우며 긴자와 신바시를 잇는 24시간 경제도시로 바뀌었다. 이들 도시는 공통적으로 상업 중심의 개발을 선택했고, 그 결과 도시 경쟁력을 되찾았다.

서울의 미래는 집이 아니라 일자리다. 강남, 여의도, 광화문만으로는 도시의 균형을 유지할 수 없다. 용산이 상업 중심으로 개발된다면, 서울의 산업축이 남북으로 재편되며, 강남에 집중된 고용과 세수의 편중을 완화할 수 있다. 기업이 모이면 상권이 생기고, 소비가 늘어나며, 문화와 생활 인프라도 자연스럽게 따라온다. 주거는 그다음의 문제다. 도시의 성장은 항상 일자리→상권→주거의 순서로 이루어진다. 이 순서를 거꾸로 하면 도시의 활력은 사라진다.

용산정비창 개발은 부동산 프로젝트가 아니다. 서울의 공간 구조를 재편하고, 도시의 균형을 바로 세우는 미래 전략이다. 서울이 세계 도시들과 경쟁하기 위해서는 강남의 성공을 복제하는 것이 아니라, 도심의 역할을 새로 정의해야 한다. 도시는 잠을 자는 공간이 아니라 움직이는 공간이다. 서울의 심장은 지금 멈춰 있다. 이제 필요한 것은 새로운 비전이 아니라 실행의 결단이다. 용산은 침실이 아니라 서울의 두뇌가 되어야 한다. 주거보다 상업이 중요한 이유는 명확하다. 도시는 집값으로 성장하지 않는다. 사람과 기업, 그리고 그들이 만들어내는 에너지로 성장한다.

|

| 송승현 도시와경제 대표(사진=도시와경제) |

1 day ago

4

1 day ago

4

English (US) ·

English (US) ·