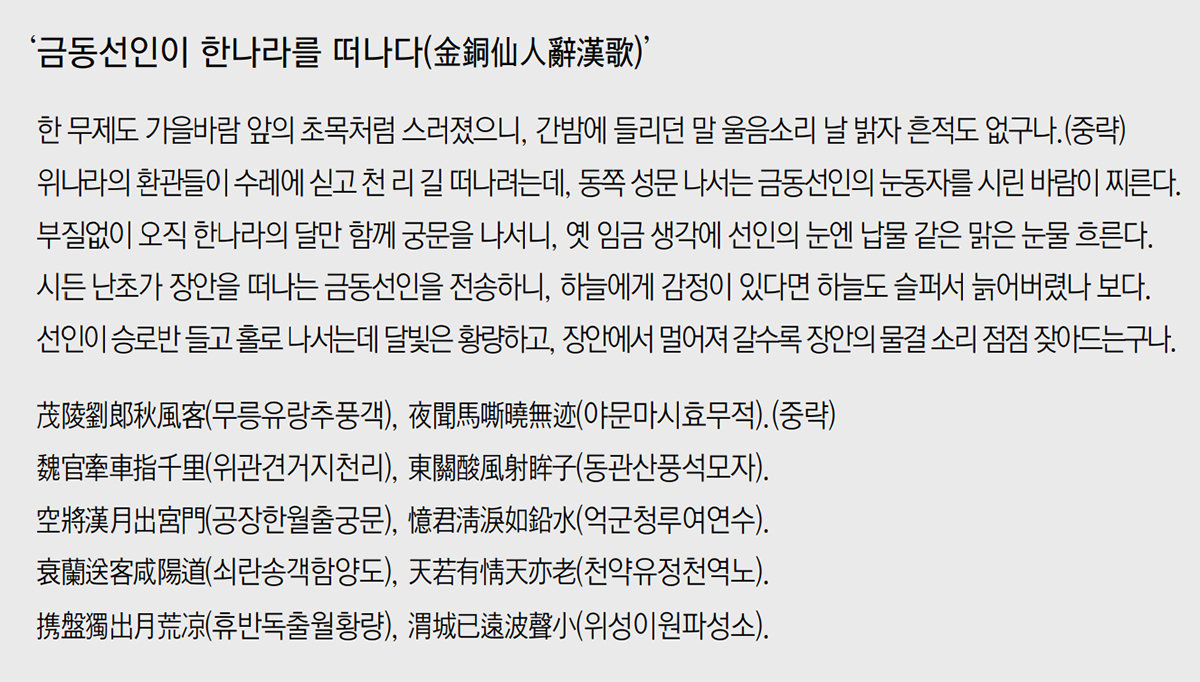

[한시를 영화로 읊다] 〈105〉 이유 모를 멜랑콜리

한나라가 무너진 뒤 위나라 명제(明帝)는 환관을 보내 한나라 궁궐의 금동선인을 떼어 오게 했다. 한 무제 때 만든 거대한 신선의 동상은 승로반(承露盤·하늘로부터 감로수를 받기 위한 쟁반)을 받들고 있었는데, 수레에 실어 나르기 위해 승로반을 떼었더니 금동선인이 눈물을 흘렸다고 한다. 장생불사라는 한 무제의 덧없는 욕망의 표상에 감정이입한 시인의 우울한 정서가 청각, 미각, 촉각, 시각의 이미지를 통해 도드라진다.

시가 역사 기록에서 취재했다면 영화는 실화에 기반한 동명 소설을 각색한 것이다. 영화는 귀족 계급의 몰락과 함께 삶의 유한성에 관한 비가(悲歌)이기도 하다. 감독은 급변하는 정치 현실 속 가문을 지키기 위해 타협할 수밖에 없는 노년의 주인공을 통해 쇠잔해 가는 귀족 문화에 대한 멜랑콜리한 정서를 드러낸다.

영화의 마지막 장면은 살리나 대공이 무도회가 끝난 뒤 골목 저편으로 사라지며 페이드아웃된다. 금동선인도 한나라 서울로부터 점점 멀어져 사라지면서 시가 마무리된다. 로버트 버턴은 우리 모두의 가슴속에 있는 욕망과 열망의 한 부분이 멜랑콜리라고 설명했다(‘멜랑콜리의 해부’). 시와 영화를 감싸는 이유 모를 우울함은 남들은 알 수 없는 욕망과 열망의 또 다른 일면일 것이다.

임준철 고려대 한문학과 교수

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

6 hours ago

2

6 hours ago

2

![‘2조 CEO’ 30대 김한균, 벌 만큼 벌었는데 계속 일하는 이유는? (백만장자)[TV종합]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/05/01/131528072.1.jpg)

![이현이, 필리핀 해외살이 선택…두 아들 유학 고민 토로 (살아보고서)[TV종합]](https://dimg.donga.com/wps/SPORTS/IMAGE/2025/04/29/131512010.1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·