과거에는 아기들이 첫돌을 넘기지 못하고 사망하는 경우가 허다해서 돌잔치는 중요한 의미를 가졌다. 1년을 잘 버텨주었다는 고마움과 안도감, 그리고 앞으로도 건강하게 잘 살아달라는 기도의 마음이 그 안에 들어있는 것이다. 서울시발레단이 첫돌을 맞이했다. ‘발레 플레이그라운드’라는 타이틀로 8월 한달간 진행된 1주년 기념행사들에도, 세종문화회관 M씨어터를 뜨겁게 달군 더블빌 공연에도 돌잔치의 의미가 담겨있다. 공공예술단체의 역할 중 하나는 시대의 예술과 춤을 견인하고 시대의 담론을 만들어 나가는 데 있다. 이번 더블빌 공연은 1년간 얼마나 성장했는지 돌아보고 앞으로 어떤 방향으로 나아갈지 가늠하는, 즉 미래를 예측하는 ‘돌잡이’나 다름없기 때문에 더 주목해서 바라보게 되었다.

비트 사이로 춤추는 불안과 희망, 현대인의 초상을 그린 발레

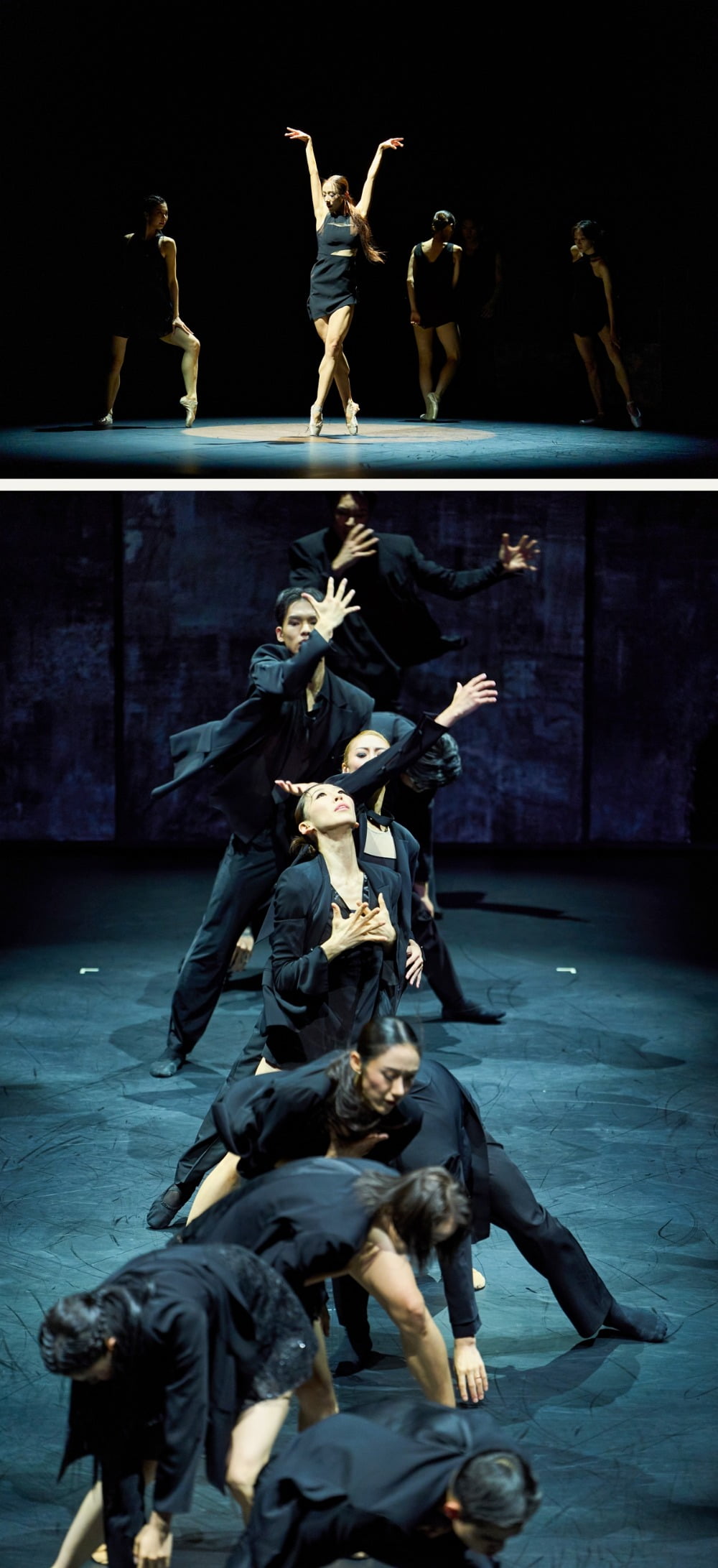

첫 무대를 장식한 작품은 유회웅 안무작 <노 모어(No More)>였다. 서울시발레단의 창단 사전공연에서 선보인 같은 제목의 작품을 발전시키고 재정비한 작품이다. 공연은 한 주의 요일들을 차례로 말하다가 먼데이(월요일)를 반복적으로 읊는 내레이션으로 문을 연다. 월요병을 연상시키는 이 내레이션은 이 작품의 메시지를 명료하게 간파하게 만든다. 현대인의 일상은 종종 무기력과 사회적 강압 사이에서 줄다리기하는 월요일의 반복이기도 하다. ‘노 모어(No More)’는 ‘기껏해야, 겨우, 이것뿐’이라는 부정적인 뉘앙스를 갖고 있는 단어이지만, 이 작품은 이 단어의 촉으로 우리의 무기력함과 불안감에 저격하며 결국 희망을 건넨다.

그런데 작품의 표현방식은 일종의 ‘쇼’에 가깝기도 하다. 최근 한 TV 예능 프로그램을 통해 스타덤에 오른 강경호 무용수가 객석 사이로 걸어들어오면서 작품이 시작되고, 무대 정면의 벽을 뚫고 나가며 장렬한 마지막을 장식하는 점에서도 그렇다. 무대 위에 함께 한 뮤지션들은 강렬한 비트와 음들을 소나기처럼 쏟아내고, 무용수들은 때로는 그 비트 위에서, 때로는 그 음들의 빗줄기 사이에 몸을 비틀어 넣으며 관객의 시선을 붙잡는다. 이 점에서 이 작품에 대한 호불호나 평가는 극명하게 갈릴 수 있다.

연극적 요소를 담아 컨템퍼러리발레가 무엇인지 개념에 대한 접근조차 어려운 관객이라도 작품을 따라가는 것이 어렵지 않은 것은 매력 포인트이다. 주인공이 침대에서 눕고 일어서며 꿈과 현실이 교차하고, 누군가를 만나고 헤어지는 모습에서 타자와 자신의 관계를 이야기한다. 무용수들의 기교와 기술, 폭발적인 에너지는 평범한 일상의 모습조차 다른 색으로 바라보게 만든다. 시각과 청각에 압도돼서 다른 감각은 얼굴을 드러낼 틈이 없어 보이지만 바로 그 점 때문에 역으로 그만큼 숨 가쁜 현대인의 모습을 읽어낼 수 있기도 하다. 발레가 지향하는 몸쓰기 방식을 기본으로, 우리의 일상을 비트와 에너지 안에 실으며 ‘발레다움’이란 무엇인가를 생각하게 만든다는 점에서 이 작품은 컨템퍼러리발레로서 의미를 갖는다.

아브라소와 누에보 탱고 음악을 만난 발레, 그 다섯 가지 단상

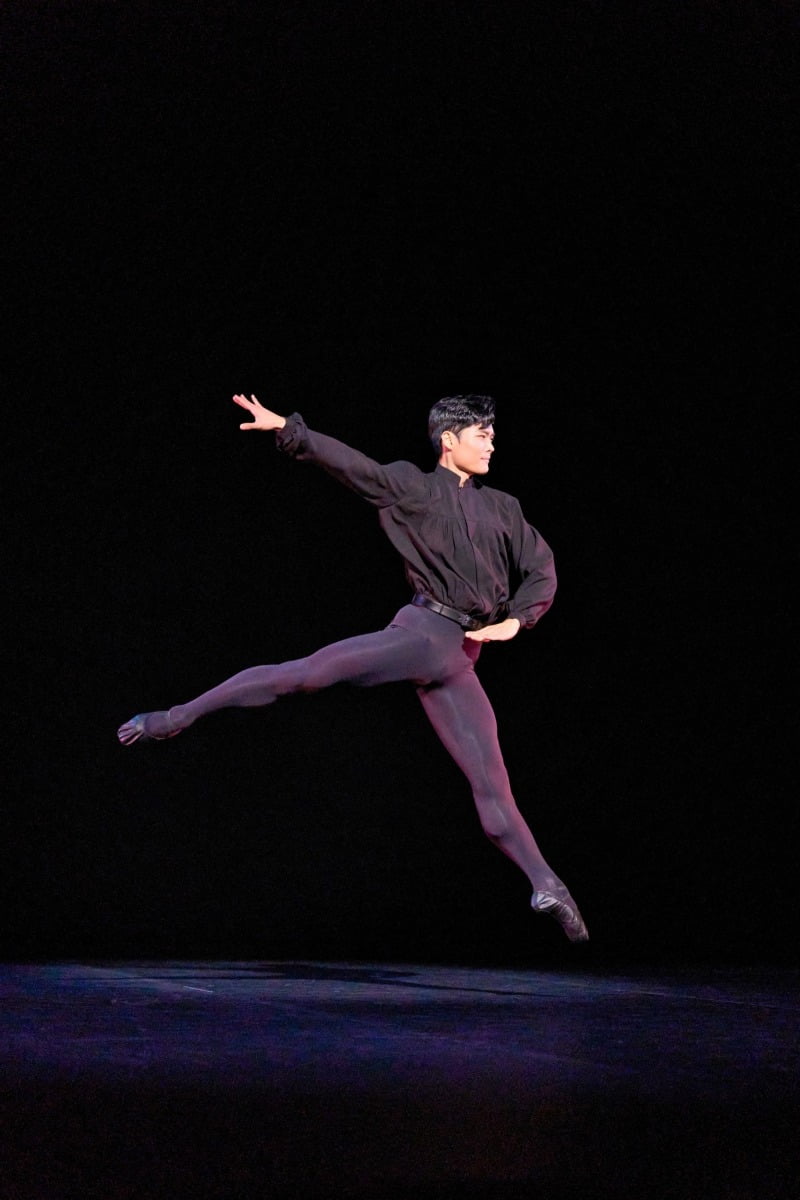

<노 모어>에서는 타자와 자신의 관계를 이야기할 때 탱고에서 중요한 몸짓인 ‘아브라소(abrazo)’를 사용하는 센스를 발휘했다. 포옹이라는 뜻을 가진 아브라소는 서로의 등을 껴안고 서로의 손을 맞잡는 탱고의 기본자세이자 가장 중요한 자세이다. 더블빌 공연이 가질 수 있는 작품 간의 단절감은 이 아브라소로 이어진다. 한스 판 마넨 안무작 <5 탱고스(5 Tango’s)>가 탱고에서 영감을 받아 탄생한 작품인 만큼 아브라소가 주요하게 등장하기 때문이다. <5 탱고스>는 한스 판 마넨(Hans Van Manen)이 아스트로 피아졸라(Ástor Piazzolla, 1921~1992)의 탱고 음악에 매료돼서 탄생한 작품으로 피아졸라의 5개의 음악은 춤의 모티브이자 서사이기도 하다.

하지만 엄밀히 말해 이 작품은 탱고와 발레가 결합했다고 보기 어려운 순수 발레 작품이다. 이 작품에는 탱고의 혼과 정체성이 들어있지 않기 때문이다. 탱고는 상대방의 심장을 지향점으로 삼고, 땅을 밀면서 걷는다. 두 사람은 서로 껴안아 하나의 중심축을 공유하며, 매 순간 음악과 파트너와의 커넥션을 통해 즉흥적으로 춤을 만들어 나간다. 요즘은 ‘탱고 에세나리오’라는 부르는 공연용 스테이지 탱고도 등장했지만 애초에 탱고는 누군가에게 보여주기 위한 춤이 아니라 두 사람이 서로를 안아주며 대화하기 위한 춤으로 탄생했다. 반면에 발레는 하늘을 지향점으로 삼는다. 한 손 리프트 동작과 같은 특수한 경우를 제외하고 대부분 남녀 무용수 각자가 자신의 중심축을 바로 세워 춤을 추고, 여성의 움직임을 남성이 서포트하며 파드되가 이뤄진다. 고난도 동작이 많고 공연을 위한 춤이기 때문에 정확하게 만들어진 안무를 바탕으로 춤이 이뤄진다. 즉, 탱고가 일상의 대화라면 발레는 잘 짜여진 연극대사인 것이다.

또한 이번 작품에서 사용된 피아졸라의 음악은 새로운 탱고라고 불리는 누에보탱고에 속한다. 아르헨티나에서 탱고의 황금기였던 1910~40년대에는 탱고를 위한 곡을 작곡하고 연주하는 유명한 밴드와 음악가들이 있었다. 탱고를 추는 사람들은 오늘날까지도 피아졸라의 음악보다는 후안 다리엔소(Juan d'Arienzo, 1900~1976), 카를로스 디 살리(Carlos Di Sarli, 1903~1960), 아니발 트로일로(Aníbal Troilo, 1914~1975) 등 황금기의 음악가들이 만든 곡에 맞춰 춤을 춘다. 피아졸라의 음악은 그 이후에 등장했다.

그런데 오히려 <5 탱고스>는 탱고의 정체성을 제거하고 탱고의 주요 요소를 발레로 번역했다는 점에서 의미 있다. 발레의 파드되에서 무용수의 시선과 가슴은 관객을 일순위로 삼는다. 파트너와 마주보는 아브라소 자세는 발레와 민속댄스가 결합해서 탄생한 캐릭터댄스에서만 찾아볼 수 있다. 이 작품은 발레의 미와 정체성은 유지하되 파트너와 마주 보는 시선과 팔 사용법에서 새로운 시도를 했다는 점이 흥미롭다. 캐릭터댄스의 팔과 손, 탱고의 팔과 손의 형체를 함께 접목해서 고전발레의 틀에서 벗어난 새로운 발레를 시도한 것이다. <5 탱고스>는 네덜란드국립발레단 수석인 최영규 무용수의 출연으로 화제가 되기도 했다. 굵고 강직한 춤으로 관객을 매료시키는 최영규 무용수는 이 작품에 잘 어울리기도 하고, 2017년 이후 이 작품으로 종종 무대에 올랐기 때문에 3장의 열정적인 그의 독무를 한국 무대에서 보는 건 설레는 일이었다.

작품의 탄생 시기와 스타일을 볼 때 이 작품은 모던발레에 속한다. 고전발레의 정형화된 파드되의 문법과 형식을 고집하지 않고 새로운 움직임과 형체를 적용한 20세기 작품이기 때문이다. 엄격하게 보자면 컨템퍼러리발레라고 불릴 수 없는데 왜 서울시발레단이 이 작품을 1주년 무대에 올린 것일까. 이 부분에서는 다양한 의견이 오갈 수 있겠다. 그런데 모던발레가 고전발레와 컨템퍼러리발레의 가교가 된 것은 분명하다. ‘오늘의 발레’를 이야기하기 위해 고전의 틀에서 탈피하고자 시도한 모던발레의 주요 작품을 함께 보고 그 시점에서 다시 현재의 발레에 대해 이야기하는 것은 필요한 수순이다. 서울시발레단은 지난 1년간 기존에 우리나라에 있던 발레단과 다른 지향점을 갖는다는 점을 무대를 통해 충분히 표방해 왔다. 아이가 돌을 기점으로 첫걸음을 떼는 것처럼, ‘오늘의 발레’를 선보이겠다는 서울시발레단의 야심 찬 의지는 질주의 가능성을 품은 첫돌의 걸음을 내디뎠다. 그런 점에서 이번 더블빌은 서울시발레단의 어떤 춤의 미래를 그려 나갈지 기대하게 되는 흥미로운 돌잡이였다.

이단비 무용 칼럼니스트 • <발레, 무도에의 권유> 저자

3 weeks ago

9

3 weeks ago

9

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·