![[시론] 실용주의와 거리 먼 기후에너지부](https://img.hankyung.com/photo/202509/07.35475571.1.jpg)

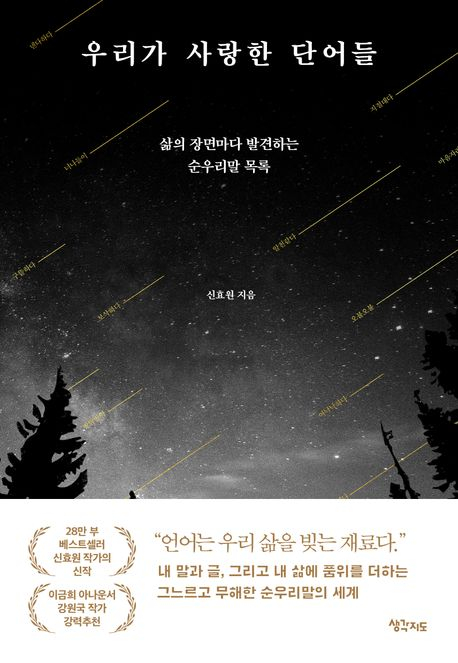

명문 사학, 연세대와 고려대에는 수십 년간 변치 않는 전통이 있다. 매년 열리는 정기전의 명칭을 고연전, 연고전으로 번갈아 사용하는 것이다. 단순한 명칭 교대처럼 보이지만 그 속에는 양교 간 양보할 수 없는 경쟁과 팽팽한 긴장 관계가 숨어 있다. 이 경쟁의 전통은 두 학교가 통합되지 않는 한, 절대 사라지지 않을 것이다. 사실 양교는 이와 같은 경쟁 관계를 상대와 비교하며 자극받고, 부족한 점을 보완하는 선순환 과정으로 승화시켜 발전의 원동력으로 삼고 있다.

기후에너지환경부 신설 논란이 점입가경이다. 현재 기후환경 정책은 환경부가, 에너지산업 정책은 산업통상자원부가 맡고 있다. 기후환경 정책과 에너지산업 정책은 본질적으로 충돌할 소지가 크다. 현대 문명 체제인 탄소경제 하에서 화석에너지 사용 감축을 의미하는 탄소중립 강화는 경제성장을 후퇴시킬 수밖에 없고, 화석에너지 사용량을 늘리는 경제성장만을 우선하면 탄소중립 달성은 불가능하기 때문이다. 경제에 우선순위를 두는 성장론자들은 환경부 중심의 기후에너지부 출범에 반대하고, 환경론자들은 산업부가 주도하는 기후정책에 반대하며 한 치의 양보 없이 대립하는 배경이다.

기후와 경제성장 간 정책 우선순위 다툼은 한국에만 국한된 사안이 아니다. 오죽하면 기후경제 분야의 최고 학자로 평가받는 노벨경제학상 수상자 윌리엄 노드하우스는 기후변화 대응과 경제성장 사이의 균형을 ‘21세기 가장 어려운 정책 조율 과제’로 지적하기도 했다. 정답은 없어 보인다. 기후환경도, 경제성장도 포기할 수 없는 중요한 가치이기 때문이다. 아마도 각 국가가 처한 상황을 고려한 맞춤형 전략을 찾는 수밖에 없어 보인다.

한국은 에너지 다소비 산업 비중이 크고, 재생에너지 잠재력은 제한적이어서 탄소중립 목표를 강화할수록 생산 감소와 전력요금 인상이 불가피하다. 환경과 경제가 제로섬 관계를 이루는 구조적 취약성이 뚜렷하다는 말이다. 그렇기에 기후와 에너지를 한 부처에 묶어 어느 한쪽이 우위를 점하는 것보다 두 부처가 긴장과 경쟁 속에서 균형을 찾아가는 편이 더 바람직해 보인다.

정부 구상대로 기후에너지부가 다음달 출범하면 환경정책이 우선순위를 점하며 에너지와 산업 정책은 종속될 것이라는 지적이 나온다. 탈원전 정책을 일관되게 옹호해 온 현 환경부 장관이 그대로 신설 부처 장관을 맡을 예정이어서 이런 우려는 더 커지고 있다. 기후에너지부가 출범해 의도적으로 원전을 외면하는 에너지 정책으로 흐른다면 산업 경쟁력과 전력 안보는 치명상을 입을 수밖에 없다.

연고전이든 고연전이든, 이름을 하나로 통일하지 않는 이유는 명확하다. 서로의 존재가 발전의 자극이 되기 때문이다. 기후와 에너지 역시 같은 이치다. 지금처럼 환경부와 산업부가 각자의 영역을 지키면서 상호 견제와 협력을 통해 조화를 찾아가는 구조가 오히려 국가 전체 이익에 부합할 수 있다. 해외 사례도 있다. 영국은 2008년 기후변화법을 제정하며 에너지·기후부를 통합했지만 2016년 다시 분리했다. 기후 목표와 에너지 안보가 상충하면서 장기 프로젝트의 일관성이 흔들렸기 때문이다.

현 정부는 이념보다 결과를 중시하는 실용주의를 내세우고 있다. 기후에너지부 신설로 환경 절대주의로 기운다면 산업 경쟁력과 경제성장 가치는 후순위로 밀릴 우려가 높다. 이는 실용주의와 거리가 먼 선택이다. “효율적인 기후정책은 환경과 경제 모두를 최적화해야 하며, 어느 한쪽을 희생하는 방식으로는 성공할 수 없다”는 노드하우스의 말을 허투루 들어서는 안 된다.

1 week ago

9

1 week ago

9

![[투데이 窓]중복 넘어선 협력, 스타트업 지원 정책의 전환점](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/09/2025091717243298873_1.jpg)

![[부음] 지혜령(삼성전자 커뮤니케이션실 부사장)씨 시부상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)

![[사설]많은 것을 생각하게 하는 ‘초코파이 취식’ 재판](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2025/09/19/132426411.1.png)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·