[정덕현 문화평론가] 어느 시대가 하나의 얼굴을 갖고 있다면 지금 우리가 사는 시대의 얼굴은 어떤 모습일까. 그것은 아름다운 모습일까. 아니면 추한 모습일까. 아름답다면 무엇 때문에 아름답고 추하다면 어떤 점이 추한 걸까. 혹 아름다우면 존경받고 추앙받지만 추하면 멸시받는 세상은 과연 아름답다고 말할 수 있을까. 최근 연상호 감독의 영화 ‘얼굴’을 보면서 문득 이런 꼬리에 꼬리를 무는 생각들이 머릿속을 맴돌았다.

|

영화는 ‘살아 있는 기적’이라고 불리는 시각 장애 전각 장인 임영규(권해효 분)의 인터뷰 장면으로 시작한다. 그가 살아 있는 기적이라고 불리는 것은 태어날 때부터 앞 못 보는 맹인이지만 너무나 아름다운 글씨의 도장을 파는 장인이기 때문이다. 게다가 그는 40년 전 부인이 사라진 후 홀로 아들 임동환(박정민 분)을 키워냈다. 다큐멘터리 프로듀서(PD) 김수진(한지현 분)은 영규를 주제로 하는 인간 승리의 다큐를 찍으려 하다가 사라진 줄 알았던 동환의 엄마 정영희(신현빈 분)의 유골이 발견되면서 그 방향을 튼다. 살해됐을 가능성도 있다는 말에 훨씬 자극적인 이야기가 있을 것이라고 직감했기 때문이다. 수진은 동환을 설득해 영희가 생전 알던 사람들을 찾아가 인터뷰하며 그 죽음을 둘러싼 진실을 추적해 나간다.

사진 한 장이 없어 얼굴 없는 액자 하나 덜렁 놓인 채 뒤늦게 치러진 영희의 장례식. 그 장례식장의 빈 영정처럼 40년 전 의류공장에서 함께 일했던 사람들의 기억 속에도 영희는 구체적인 형상으로 채워져 있지 않다. 다만 그들은 하나같이 그녀를 “못생겼다”고 말한다. 심지어 영희는 ‘똥걸레’로 그들에게 각인돼 있었는데 그건 당시 영희가 화장실도 못 갈 정도로 일하다 그만 바지에 똥을 지려버린 사건 때문이었다. 영화가 보여주는 당시 방직공장의 풍경은 ‘노동환경’이라는 말이 호사처럼 느껴질 정도로 더럽고 조악하기 이를 데 없는 곳이었다. 또한 쉴 틈 없이 돌아가는 공장에서 영희 같은 노동자들은 거의 기계처럼 일해야 했다. 더러운 광경 앞에서 흔히들 말하는 ‘눈 둘 곳이 없다’는 표현대로 이들의 환경은 구체적으로 바라보기 두려울 정도로 조악하다. 그래서일까. 칙칙한 어둠 속에서 일하는 노동자들의 모습은 영희뿐만 아니라 그 누구도 구체적인 얼굴이 기억나지 않을 정도로 덩어리진 이미지로 보인다. 영희를 그들이 ‘똥걸레’로 부른 건 그래서 어쩌면 자신들이 똥통 같은 환경에서 살아가고 있다는 것을 애써 부인하기 위함이었는지도 모른다. 그렇게 부르면서 자신들은 적어도 영희 같은 ‘똥걸레’는 아니고 또 ‘못생기지도’ 않았다고 여겼을 테니.

하지만 이 똥통 같은 환경 속에서도 완전히 다른 모습으로 살아가는 이가 있다. 바로 이 공장의 사장 백주상(임성재 분)이다. 그는 그곳의 다른 이들과 달리 깨끗하고 좋은 옷을 입고 늘 웃으며 주변 사람들의 칭송을 듣는 사람이다. 그는 목에 값비싼 카메라를 걸고 다니며 출퇴근하는 여공들의 사진을 찍는다. 모두가 바쁘게 생업 전선에서 뛰고 있을 때 여유롭게 취미생활(?)을 하는 사람. 그래서 좋은 평판을 듣는 그는 그 공장지대에서 도드라져 보인다. 영규에게 공장 한 귀퉁이에 도장을 팔 수 있는 노점을 허락해 준 주상은 그 캄캄한 삶에 동아줄 같은 인물로 새겨진다.

겉으로 보면 주상과 영희 사이에는 분명한 대비가 보인다. 주상이 ‘아름다움’으로 추앙받고 존경받는 존재라면 영희는 추해서 멸시받는 존재다. 하지만 그 당시 사람들을 하나하나 만나고 과거를 추적해 가면서 동환에게 주상의 아름다움과 영희의 추함은 역전되기 시작한다. 아름답게만 보였던 것들은 그 이면의 추함을 드러내고 추하게 손가락질 받던 것들은 오히려 그 아름다움을 드러낸다.

이 작품이 흥미로운 것은 개발시대의 한 불행한 인물의 비극을 ‘우리가 지워버린 얼굴’이라는 관점으로 담아내고 있어서다. 배우 신현빈이 영희 역할을 연기했지만 영화는 의도적으로 그 얼굴을 보여주지 않는다. 당시 무수히 많은 영희가 존재했고 그들의 얼굴을 우리가 애써 없는 것처럼 치부하며 살아가고 있다는 것을 이렇듯 의도한 연출을 통해 표현한 것이다. 그래서 관객들은 그 얼굴이 과연 어떻게 생겼을까를 끝까지 궁금해하게 되고 끝내 마주하게 되는 그 얼굴에 깊은 인상을 받게 된다.

하지만 이 연출이 의도적으로 가리는 얼굴은 ‘시대의 얼굴’이기도 하다. 앞서 영규라는 전각 장인을 ‘살아 있는 기적’이라고 부르는 대목에서 ‘한강의 기적’이 떠오르는 것은 그래서 우연이 아니다. 너무나 번듯하고 깔끔하게 정비돼 해질녘이면 특히 아름다운 한강의 풍경은 그냥 생겨난 게 아니다. 햇빛에 반사돼 반짝반짝 빛나는 고층아파트와 빌딩들은 한때 다닥다닥 붙어 있는 낡은 집들이 있던 판자촌과 달동네를 말끔하게 밀어내고 세워진 것들이었다. 걸으면 신발을 철벅하게 만드는 진창들은 아스팔트로 덮였고 똥 푸는 냄새가 일상이던 동네는 수세식 화장실로 바뀌면서 그 냄새조차 달라졌다. 그런데 그 기적을 만든 것은 누구일까. 다름 아닌 얼굴 없는 무수한 영희들이 아니었던가. 우리가 애써 기억하려 하지 않고 마주하려 하지 않는 그 얼굴들.

“내가 뭐 아름다운 거, 추한 거, 그런 거 구분 못 할 것 같아. 아름다운 건 존경받고 추앙받고 추한 건 멸시당해.” 영규는 그것이 세상의 이치라는 것을 앞을 보지 못하는 눈으로도 알아차렸다. 하지만 그는 보지 못했다. 진짜 아름다운 것과 추한 것이 무엇인지. 이제 다시 질문은 우리에게로 돌아온다. 현재가 그렇게 지워진 누군가의 얼굴들을 통해 세워진 것이라면 그 위에 세워진 현시대의 얼굴은 어떤 모습일까. 혹여나 지금도 그때처럼 ‘아름다움’이라는 화려한 겉면에 눈멀어 진짜 아름다운 얼굴들을 지우며 살아가고 있는 것은 아닐까. 현시대의 얼굴은 과연 진정으로 아름다운가.

|

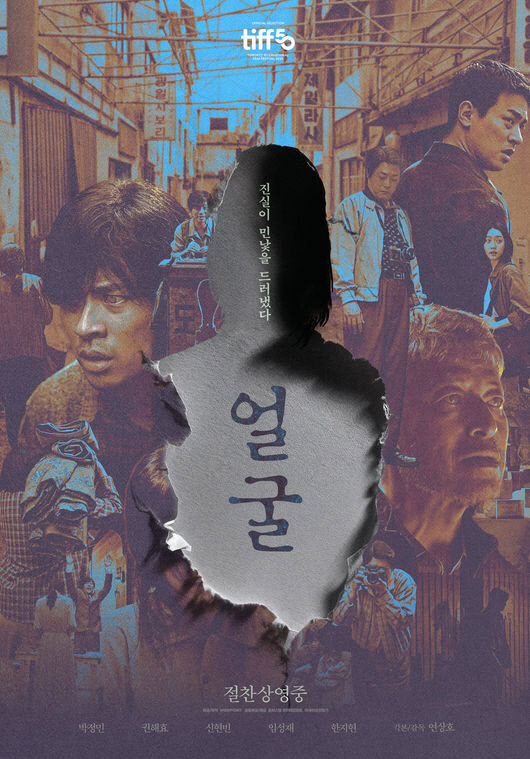

| 연상호 감독의 영화 ‘얼굴’ 포스터(사진=플러스엠 엔터테인먼트) |

3 days ago

8

3 days ago

8

![[오늘의 arte] 예술인 QUIZ : 베니스 국제영화제 황금사자상 수상자](https://img.hankyung.com/photo/202509/AA.41798100.1.jpg)

![[포토] 한돈자조금, '2025 한돈런' 대성황](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092100337.jpg)

![[포토] 한돈자조금, '한돈런' 대성황](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092100334.jpg)

![[포토]'한돈런' 스타트 알리는 손세희 한돈자조금위원장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/09/PS25092100332.jpg)

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·