광활한 우주에 ‘창백한 푸른 점’ 하나가 박혀 있다. 사방을 뒤덮은 어둠 속 희미하게 빛나는 이 외로운 알갱이엔 수십억의 작은 것들이 모여 산다. 반짝이는 별빛이 닿기도 전에 사라질 찰나의 존재들. 우리는 이 사실을 잊은 채 매일 다투고, 미워하고, 서로의 결핍을 들춘다. 티끌 같은 짧은 시간을 손에 쥐고선 왜 갈등하는 걸까. 이해와 연민은 어디로 자취를 감췄을까.

제주 서귀포시 포도뮤지엄에서 9일 개막한 ‘우리 이토록 작은 존재들’은 이 인간 세상에 대한 이런 질문으로 출발한 전시다. 무한의 우주 속 먼지 한 톨에 불과한 우리는 왜 이렇게 불완전하게 살아가는지에 대한 성찰을 제안한다. 전시 제목에서 우주적 관점에서 인간의 의식을 탐구한 샤사 세이건의 에세이<우리 이토록 작은 존재들을 위하여>가 떠오르는 건 이런 이유에서다.

영혼에 스며든 폭력과 절망

3부로 이뤄진 전시에는 작가 13인의 작품이 놓였다. 국적도, 성별도, 명성도, 작업방식도 서로 다르다. 모나 하툼처럼 세계적으로 이름을 알린 작가도, 김한영처럼 미술계와 한 발짝 떨어져 구도자처럼 그림만 그린 작가도 있다. 자칫 중구난방처럼 보일 수 있지만, 기획 의도는 명징하다. 모두가 서로 다른 삶의 이야기를 써 내려가는 만큼, 다양한 공감의 화두를 던져보겠다는 뜻이다.

가장 강렬한 공간은 ‘망각의 신전’이라 이름 붙은 첫 전시실이다. 4명의 여성 현대미술가가 지금 우리가 사는 세계가 얼마나 뒤틀려있는지를 고발한다. 설치미술가 모나 하툼의 작품은 평온과 위태가 공존한다. 천장에서 수직으로 내려온 1.6에 달하는 콘크리트 구조물이 떠 있는 형태인 ‘Remanins to be Seen’은 미묘하다. 현대사회의 기반인 콘크리트가 부유하는 뜻한 모습은 문명과 도시가 얼마나 불안한 기반 위에 서 있는지를 보여준다. 두 번째 작품 ‘Cells’도 의미심장하다. 철제 캐비넷 안에 마치 심장처럼 조형된 붉은 유리 덩어리가 들어있다. 소중하게 보관돼 있는지, 견고한 통제 속에 있는지는 오롯하게 관객의 감상에 달렸다. ‘Cell’은 생명의 최소단위인 세포인 동시에 감금의 최소단위인 감옥의 독방을 뜻하기 때문이다.

정점에 선 권력자와 보통의 개인이 세계를 바라보는 관점을 비교해보는 것도 재밌다. 제니 홀저의 ‘Cursed’는 바닥과 벽에 296개의 낡은 금속판에 놓인 작품이다. 마치 고대 문자처럼 언어가 새겨져 있는데, 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 자신의 SNS에 올린 짧은 정치적 언어들이다. 김희영 포도뮤지엄 총괄 디렉터는 “현대 정치가 우아함과 포용을 버린 채 빠르게 휘발되고 이를 소비하는 우리도 점점 무감각해지는 모습에 주목한 작품”이라고 설명했다.

애나벨 다우의 ‘WHEN IN THE COURSE OF HUMAN EVENTS’는 정반대에 선 작품이다. 제목처럼 “인류의 여러 사건의 전개 속에서…하는 것이 불가피하게 될 때”라는 미국 독립선언서 첫 구절 뒤에 수많은 사람이 자기 생각을 끼워 넣은 참여형 설치작품이다. ‘정권을 바꾸고’ 같은 거대한 선언적 메시지를 쓴 사람이 있는가 하면, ‘토스트에 버터를 바르고’, ‘출근부를 찍고’, ‘구독을 취소하고’ 같은 소소한 일상들도 적혔다. 전시장에서 만난 다우는 “이 격동의 시대에서도 사람들이 미래의 가능성에 긍정적 태도를 가지고 있는 것을 엿볼 수 있다”고 설명했다.

“시간은 다르게 흘러도, 치유는 같다”

‘시간의 초상’이란 제목이 달린 두 번째 전시실은 시간에 대한 상대적이고 감각적인 이해가 돋보이는 작품들이 놓였다. 새하얀 복도 벽면을 가득 채운 시계 560개가 작동하는 이완의 ‘고유시’는 2017년 베니스 비엔날레에서 선보인 작품을 새롭게 변주했다. 사람들의 시간이 서로 다르게 흐르는 게 인상적이다. 선택한 직업에 따라, 태어난 국가의 GDP에 따라 한 끼 식사를 위해 필요한 돈을 버는 시간이 다른 사람들이 체감하는 시간의 차이를 보여준다. 이완 작가는 “서로 다르게 흘러가는 시간 속에서 삶의 계급이 만들어진다는 생각이 들었다”고 밝혔다.

시간을 다르게 흘러도 살아가며 소망하는 건 대체로 비슷하다. 전시에서 시각적으로 가장 아름다운 작품 중 하나인 사라 제의 ‘Sleepers’가 이를 보여준다. 오선지처럼 공간을 가로지르는 팽팽한 실들에 걸린 종이 스크린은 잠든 사람들의 꿈 속 무의식을 보여준다. 도시의 불빛, 일렁이는 물결, 흔들리는 나뭇잎 등 사람들이 공유하는 무의식의 풍경을 보여주는데, 시간이 흐트러지는 시점에서 사람들이 바라는 풍경은 놀랍도록 공통적이다.

서로 다르게 흘러가는 시간, 혐오로 점철된 세계에서 사람들이 바라는 풍경은 결국 치유다. 마지막 세 번째 전시실에 걸린 작품들은 그 과정을 보여준다. 김한영의 회화 연작 7점이 대표적이다. 유화물감을 붓끝으로 찍어낸 독특한 방식의 회화는 가까이서 보면 가시처럼 솟구쳐 있지만, 멀리서 보면 고요한 세상이다. 홍익대 미대를 졸업하고 평생 그림을 그려온 김한영은 긁히고 상처난 개인이 거대한 시간의 흐름 속에서 치유되고 숨을 쉬는 순간을 표현해냈다.

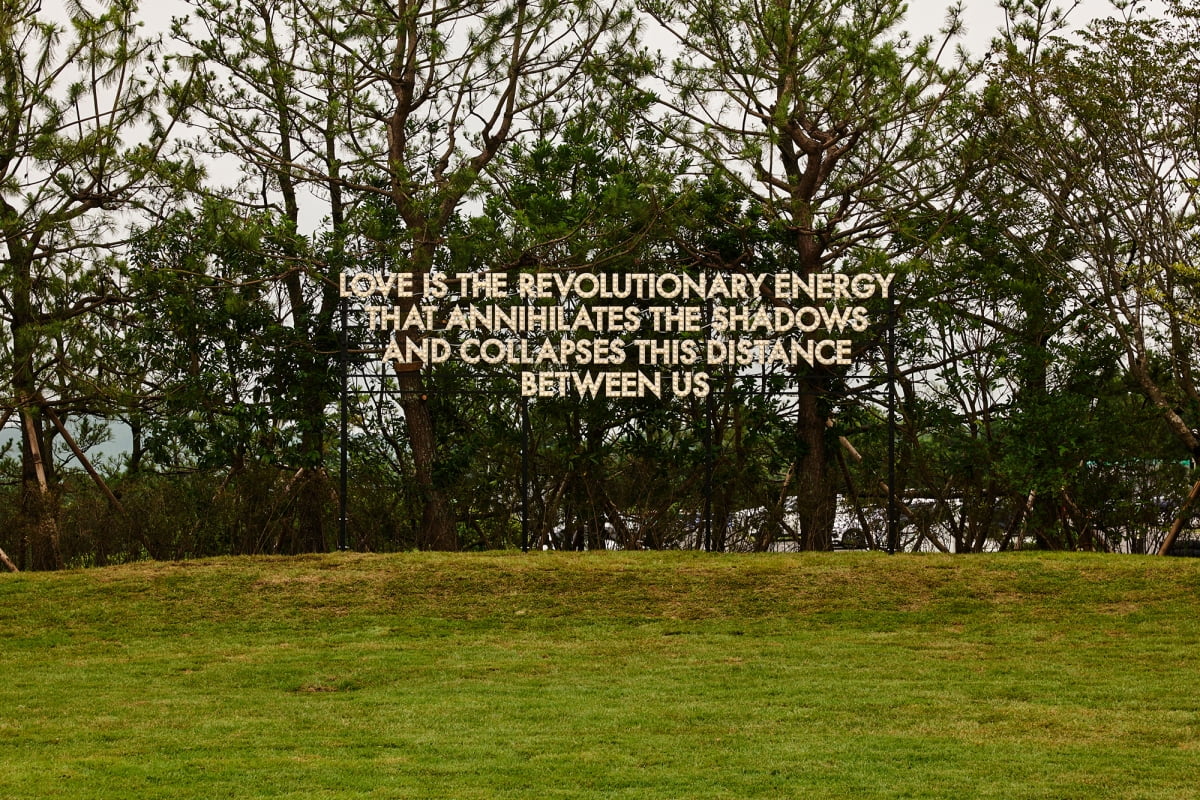

전시는 미술관 야외 정원에 새롭게 설치된 소장품 로버트 몽고메리의 ‘Love is The Revolutionary Energy’로 막을 내린다. 2022년 프랑스 파리 루브르 박물관에서도 선보인 작품이다. 갈등을 치유하는 도구가 사랑에 있다는 마지막 해답이다. 전시의 끝에 다다르면 사샤 세이건의 아버지이자 저명한 천문학자 칼 세이건의 한 마디가 자연스럽게 떠오른다. “우리처럼 작은 존재가 우주의 광대함을 견디는 방법은 오직 사랑뿐이다.” 전시는 내년 8월까지.

서귀포=유승목 기자

5 hours ago

2

5 hours ago

2

!["'이것' 방치 했다간 조기 치매 걸릴 수도"…무서운 '경고' [건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202508/99.41360767.1.jpg)

![[포토]태극기와 기념촬영하는 관광객](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000232.jpg)

![[포토]관광객들에게 신기한 '태극기 언덕'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000231.jpg)

![[포토]광복 80주년을 기념 '태극기 언덕'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000230.jpg)

![[포토]태극기 바람개비와 함께](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000228.jpg)

![[포토]서울광장에 조성된 태극기 언덕](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000227.jpg)

![[포토]안중근 열사의 '단지동맹 혈서 태극기'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/08/PS25081000226.jpg)

!["韓 떠나는 K애니 인재들… 정부·기업 과감한 지원 나서야"[만났습니다]②](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/07/PS25071800014.jpg)

English (US) ·

English (US) ·