모어(母語)

-벨테브레의 눈물

고두현

내 이름은 얀 얀스 벨테브레

서른두 살에 표류해 새로 얻은 이름은 박연

훈련도감 외인부대서 일하네.

조선 사람 다 됐지. 말투까지 비슷해.

쉰여덟 어느 날 제주도에 난파한

서양 뱃사람들 살피러 달려왔는데

아, 하멜 일행 서른여섯 명이

우리 네덜란드인 아닌가.

고국 떠난 지 벌써 이십육 년

그날 현무암 자갈밭에 주저앉아

소매가 흥건하도록 밤새 울었네.

파도처럼 밀려오는 향수 때문이 아니었어.

도대체 말, 말이 나오지 않는 거야.

어머니 뱃속에서부터 들었던 탯말

배냇저고리 옹알이로 익혔던 그 말

폭풍 속에서 돛폭처럼 펄럭이던 그 말

고작 스무 해 남짓에 모어(母語)를 다 잃다니

서른여섯 사내가 동시에 지르는

절박한 소릴 듣고서도 목젖 끝에서 맴도는

모국의 입말, 자모음의 파편들.

난바다 속 화산섬 뿌리가 흔들리고

암초 박힌 뱃고물 캄캄하게 목이 메고

부러진 돛대 아래 흐느끼는 반벙어리

새벽까지 우우우 울부짖는 나의 혀여.

-------------------------------

![모어(母語)를 잃은 벨테브레의 슬픔 [고두현의 아침 시편]](https://img.hankyung.com/photo/202509/01.41688970.1.jpg)

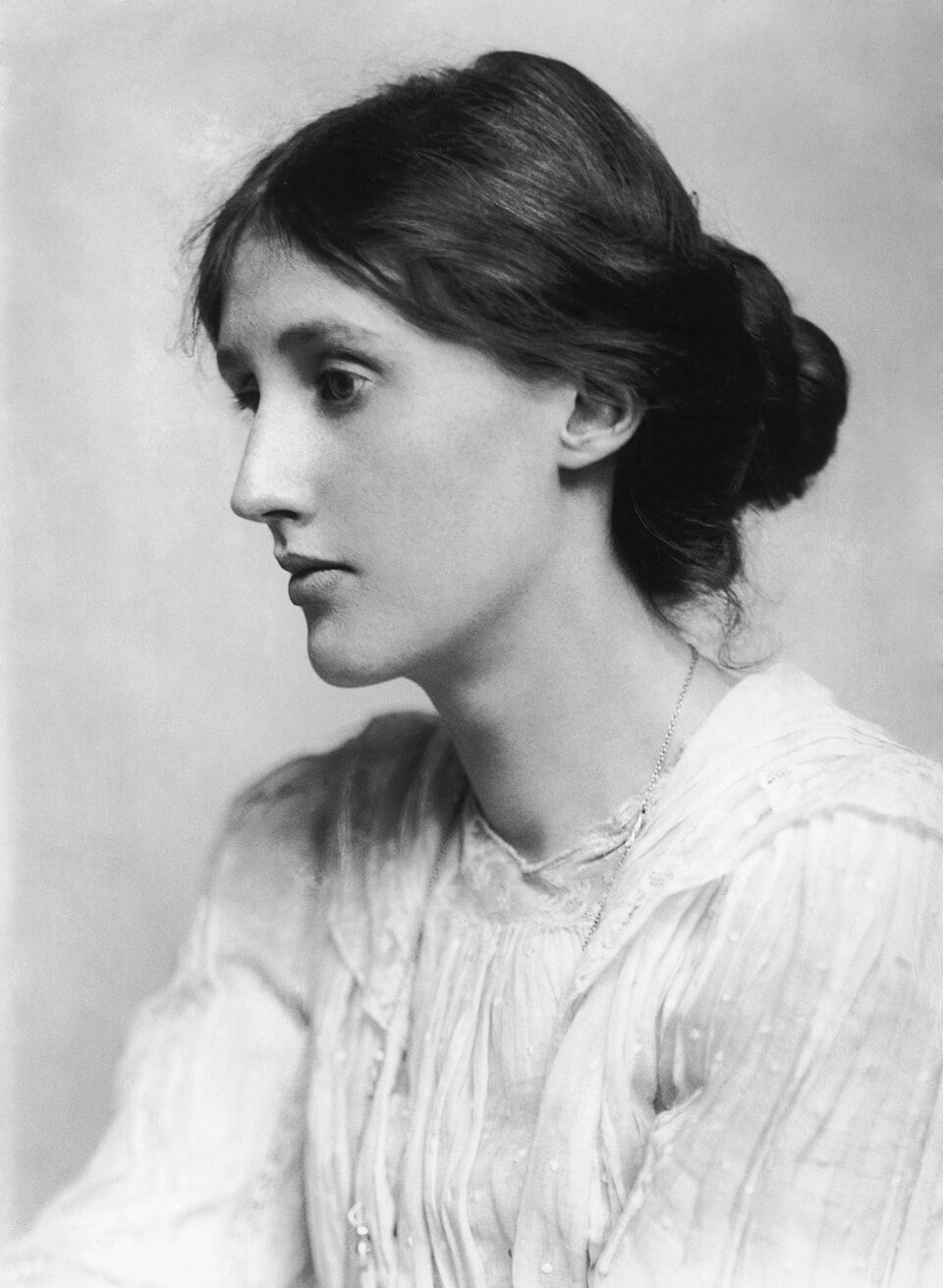

네덜란드 태생으로 조선에 정착한 최초의 유럽인 벨테브레(1595~?). 그의 일생은 드라마입니다. 본명은 얀 얀스 벨테브레이, 조선에 귀화하면서 받은 이름은 박연(朴延, 朴燕). ‘벨테브레이’, ‘얀’과 비슷한 발음을 따서 그렇게 지었다고 합니다.

그는 32세 때인 1627년 바타비아(자카르타)로 항해 중 표류해 부하 두 명과 함께 물을 구하러 제주도에 상륙했다가 관헌들에게 붙잡혔습니다. 정재륜의 <공사견문록>에 따르면 벨테브레 일행이 제주 땅을 처음 밟았을 때 마침 밤이어서 병졸들이 횃불을 들고 몰려오자 자신들을 잡아먹으려는 줄 알고 혼비백산했다고 합니다. 당시 네덜란드에는 조선(고려)이 식인 풍습을 가진 나라로 알려져 있었습니다.

한성으로 압송된 뒤에는 훈련도감에 배치됐습니다. 이들은 훈련대장의 지휘를 받아 항복해 온 일본인과 포로가 된 청나라 군인을 통솔 감시하는 일을 맡았습니다. 한편으로는 명나라에서 들여온 홍이포의 제작법과 조종법을 익히고 가르쳤습니다. 1636년 병자호란이 일어나자 세 사람이 함께 출전했으나 박연을 제외한 두 명은 전사했습니다.

이후 그는 과거 시험을 준비했고, 마침내 1648년 무과에 합격했습니다. 인조실록 8월 25일 기록에 “정시를 설행하여 문과에 이정기 등 9인, 무과에 박연 등 94인을 뽑았다”는 내용이 나옵니다. <증보문헌비고>의 ‘본조등과총목’에도 박연이 장원으로 급제했다는 기록이 있군요.

그의 나이 58세 때인 1653년, 조정에서 급한 전갈이 왔습니다. 제주도에 수십 명의 ‘남만인’이 표착했으니 빨리 가 통역을 하라는 것이었습니다. 그가 제주에 도착해 보니 표류자들은 헨드릭 하멜을 포함해 모두 네덜란드 선원이었습니다.

그런데 문제가 있었습니다. 도통 말이 나오지 않는 것이었습니다. 고국을 떠난지 오래됐고, 조선 여인과 혼인해 자녀까지 낳고 사는 동안 모어(母語)를 다 잊어버린 것입니다. 하멜과 그의 동료들도 놀랐습니다. 같은 나라 출신 백인이 갓 쓰고 한복 입은 모습으로 나타나서 좀체 알아듣기 힘든 ‘서툰 네덜란드어’로 말하는 것을 보고 몹시 당황했다고 합니다.

윤행임의 <석재고(碩齋稿)>에는 박연이 하멜 일행을 처음 만난 뒤 숙소에 돌아와 소매가 다 젖도록 밤새 울었다는 얘기가 적혀 있습니다. 서른두 살 때 제주에서 관헌들에게 붙잡힐 때 죽는 줄 알고 통곡한 지 26년 만에 다시 흘린 회한의 눈물이었지요. 이역만리 타국에서 수십 년 만에 동포를 만난 감회보다 어머니 뱃속에서부터 들은 모국의 입말을 잊어버렸다는 사실이 더 슬펐던 것입니다.

이렇게 눈물바람으로 하루를 보낸 뒤 그는 하멜 일행과 여러 날 얘기를 나누면서 잃었던 네덜란드어 감각을 조금씩 되찾았습니다. 학자들의 연구 결과를 보면, 어릴 때 익힌 모어는 오랜 시간 잊어버리더라도 기억의 물꼬를 적절히 틔워 주면 곧 회복한다고 합니다.

오늘 벨테브레의 슬픔을 되새기면서 다시 생각합니다. 시간이 갈수록 더 애틋해지는 글자가 바로 ‘어미 모(母)’입니다. 생명과 생육의 첫음절이 여기에서 발원하지요. 궁극에 닿은 삶의 끝음절도 이 글자가 아닐까 싶습니다. 소리를 밖으로 내는 입과 안으로 보듬는 귀의 모양 역시 어미를 닮았습니다. 그 속에 우리 몸의 언어, 어머니의 언어, 모어의 애틋함이 깃들어 있습니다. 사람과 사람, 당신과 나, 그 사이의 아름다운 간격, 도탑고 뜨거운 눈물까지 다 그 속에 있는 게 아닌가 생각합니다.

■ 고두현 시인 : 1993년 중앙일보 신춘문예 당선. 시집 『늦게 온 소포』, 『물미해안에서 보내는 편지』, 『달의 뒷면을 보다』, 『오래된 길이 돌아서서 나를 바라볼 때』 등 출간. 김달진문학상, 유심작품상 등 수상.

1 week ago

9

1 week ago

9

![[속보] 특검 “윤, 계엄논의 작년 3월부터 시작…원내대표도 인지 가능성”](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/03/news-p.v1.20250903.0f7ed213f6e645018311c6ea68869499_R.jpeg)

![생성형AI 끼고 상담하는 설계사…보험도 인공지능 혁신 진행 중[금융가 톺아보기]](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202509/04/news-p.v1.20250904.4e6ff2e473814eba97c10d2b6c1ee0e0_R.jpg)

English (US) ·

English (US) ·